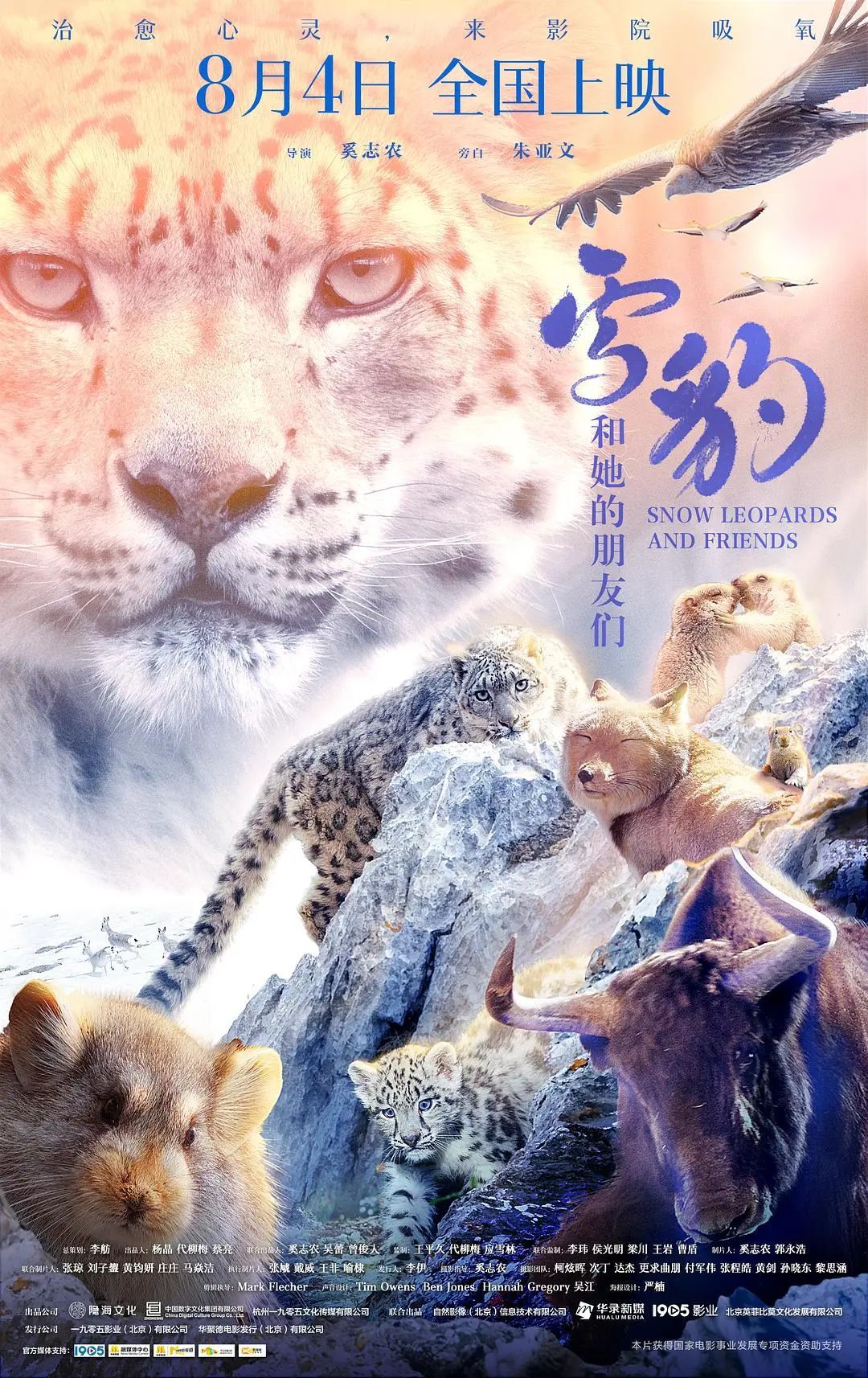

過去一年裏,國內湧現出了一批優秀的環保題材影像。電視劇《江河之上》、電影《雪豹》、紀錄片《雪豹和她的朋友們》等國産作品紛紛聚焦環保議題,用影像的力量講述動人的環保故事,深受觀衆好評。

環保影像記錄現實,反映現實,能夠啓發人們思考。在第55個世界地球日,第31屆大學生電影節成功舉辦了“環保影像:從記錄到啓示”論壇。本次環保影像論壇邀請了8位環保領域的專家學者、影視制作人及環保行動者,一同探討如何運用影像藝術來傳播環保理念、記錄環境變遷、推動生態文明建設。對于有志于投身環保影像事業的青年學子,嘉賓們也紛紛提出了許多創作層面的建議。

用影像爲環保發聲,傳播好故事

年輕人要如何接觸並創作環保議題?如何用影像真誠地打動觀衆?紀錄片《雪豹和她的朋友們》制片人郭永浩、電影《雪豹》的出品人南吉、SEE基金會氣候變化與商業可持續總監盧之遙博士、紀錄片導演史哲宇對這些問題都暢所欲言,根據各自的經曆給出了中肯的建議。

郭永浩

在《雪豹和她的朋友們》制片人郭永浩看來,中國的自然影像存在一定的人才空白,整體創造力相對薄弱,許多拍攝往往是宣傳片。他透露,《雪豹和她的朋友們》原本只是在做一個常規性自然影像計劃,但在國外制作人的助力下,找到了一條成片的故事線。該片以尋找“雪山之王”雪豹爲核心線索,講述了三位牧民如何從牧民轉變爲攝影師,成爲雪豹的保護者,如何追尋雪豹的蹤迹以及他們爲此所付出的努力的故事。2023年夏天,該片登陸院線,累計票房超過280萬,獲得豆瓣8.4分的高分。

郭永浩強調,捕捉自然影像的難題在于它的在場性。通過常規性自然影像計劃,他們將牧民轉變成攝影師,解決了紀錄片在地性的難題。他透露,未來他要與多個國家公園合作,繼續推動紀錄片拍攝者的在地培訓計劃。最後,他還從自身的從業經驗出發,給予青年創作者三點建議。他認爲,青年學子要走環保紀錄片的創作道路,一是要成爲“科學家”,對自然世界有所認知和了解,二是要成爲“藝術家”,提高自身的美學素養和拍攝高質量素材的能力,三是要成爲“修行者”,看到他人的故事和辛勤,知曉自己的創作目的。

史哲宇

另一位嘉賓史哲宇既是一位紀錄片導演,又是北京師範大學藝術與傳媒學院講師。他首先從學術的角度向現場觀衆介紹生態環保與紀錄片的密切關系。他指出,拍攝自然生態環境與人類生存的關系是紀錄片一直以來最重要的議題之一。實際上,世界公認的第一部紀錄片《北方的納努克》就是一部自然生態片,影片記錄了因紐特人在北極圈的生活,展現他們與自然和諧共生、一家人守望相助的故事。

而中國第一部國際知名的紀錄片《最後的山神》也是講述大興安嶺鄂倫春族人面對現代化沖擊的處境的故事。海內外的紀錄片人都在自然生態片上有著相當多的投入和貢獻,而這正展現自然題材紀錄片普世價值的優勢。青年學子投身創作環保影像,既能講好中國故事,又能呈現人類共通的情感。

史哲宇認爲,在創作上,青年學子需要找到一種更具青春樣態的、更完善的年輕人表達方式。他也給致力于投身創作紀錄片的年輕人提了幾點意見,一是要發現身邊的生活和故事題材,二是要培養自身基本的專業能力,提高對影像的表達能力,三是要認識到紀錄片成片是一個漫長的過程,需要有恒心。

南吉

而關于青年人如何獲得出品人青睐的話題,電影《雪豹》出品人南吉分享了她的看法。她認爲,創作者首先需要是真誠的和熱愛電影的,其次需要有一個動人且紮實細膩的好故事。《雪豹》就是如此,導演萬瑪才旦對電影的熱愛和執著打動了她,基于對萬瑪才旦的文字和電影作品的了解,她最終決定要支持《雪豹》。

電影《雪豹》圍繞一只雪豹咬死牧民的羊後應當“殺豹”還是“放豹”的沖突展開,取景地在青海三江源地區,被譽爲是“內蘊深厚的生態電影”。爲此,南吉還分享了一個小小的幕後故事。在三江源地區拍攝時,劇組搭建了臨時的帳篷生活了一個多月。在零下20多度的氣溫下,帳篷的裏邊和外邊都頑強地長出了嫩綠色的小草。這件事非常觸動她,“在一個極寒的天氣下,我覺得人與自然的交互是非常密切的,只要我們去用心呵護,它們都是有感知的。”

盧之遙

圓桌還邀請到生態學博士盧之遙從自己的角度談論影像作品推動環保的影響力。她深情地回憶起大學期間與同學一同觀看《可可西裏》的場景。這部拍攝無人區環保使者的電影給予當時自己年輕的心靈莫大的沖擊,從而有所行動。“這樣一些影片讓大家能夠關注到環保問題,從中去思考,還鼓勵了一批年輕人真的投身于環保事業當中”。

而真正讓她投身于環保事業的還是紀錄片《難以忽視的真相》。這部2006年推出的紀錄片講述了環境學家艾伯特·戈爾通過科學論證以及動之以情的闡述,說服觀衆重視全球變暖的現象、阻止全球變暖的故事。盧博士強調該片的前瞻性,也正是該片對氣候變化議題的集中探討促使無數環保行動家投身氣候變化的項目中,其中也包括她在內。

此外,盧博士還分享了自己在南極考察中拍攝到的影像,她表示,無論是冰川斷裂時的美麗還是鯨魚在海面上活動的景象,自然能夠給予人們很多力量。而我們此刻的很多行爲都有可能影響到遠在南極的氣候變化。唯有“通過這樣的影像,通過一些很好的傳播場合,讓大家去感受自然,然後去爲自然去行動、去改變。這是非常寶貴的。”

影像和藝術一同彙聚行動的力量

關于如何利用影像和藝術推動和促進環保行動,班夫山地電影節國際海洋電影策展人錢海英,海洋紀錄片導演陳陳,抱樸再生創始人劉學頌,阿拉善SEE生態協會理事楊旭一同分享他們的故事和啓發。

錢海英

錢海英創辦了班夫中國,將“戶外奧斯卡”班夫山地電影節引進中國。她首先從策展人的角度介紹現在全球環保影像的發展。她發現,在過去幾年裏,世界各地的環保影像迅速發展,優秀作品越來越多,說明這個偏小衆的行業已經聚集了一大波優秀的人才。

在她看來,自然環保影像的核心還是要有打動人的故事。她詳細地介紹了另幾部北影節班夫特別展映活動的作品《獨步北極》《鯨魚之歌》《追逐雷霆號》《變革之浪》的幕後故事及理念。例如,《追逐雷霆號》拍攝海洋守護者協會成員橫跨三大洋,曆時110天追逐“雷霆”號拖網漁船,記錄其非法捕撈證據的全過程。她介紹,當“雷霆”號被抓到非法捕撈時,他們不惜自沉毀滅證據,而海洋守護者協會的志願者義無反顧地跳上船去挽救證據。在如今這樣的金錢和物質時代,還有這樣的人爲了理想,爲了人類和地球的未來去冒險。一方面環保行動者的勇氣令人敬佩,另一方面拍攝和展現他們的故事會激發觀衆內心的熱忱,堅定觀衆對未來、對環保的信心。

陳陳

對于保護海洋,青年導演陳陳也深有感觸。曾經是一名綜藝節目編導的她,熱愛一切和海相關的活動,借此放松工作的壓力。2019年,機緣巧合之下,深圳公益機構潛愛Dive4love邀請她執導紀錄片《尋找珊瑚海》,到世界各地記錄珊瑚保育者的故事。她才知道這部改變了自己職業規劃的紀錄片,正是有阿拉善SEE深港項目中心的助力才得以開始制作。執導完《尋找珊瑚海》後,陳陳將自己愛好變成了職業。如今,她已經離開忙碌的綜藝行業,投身環保事業,身份不僅是一名海洋紀錄片導演,還是深圳市綠洲環保公益事業促進中心理事。

陳陳正在籌備制作她的下一部作品《尋找海錯圖的世界》,這部根據故宮收藏的古籍《海錯圖》中古代海洋生物拍攝的紀錄片被評爲2022年廣州國際紀錄片節“中國故事”國際提案大會十佳方案,入圍法國陽光國際紀錄片節野生動物保護單元。她還籌劃用環保的形式,將《海錯圖》的古代海洋生物制作成年輕人喜歡的潮玩,從而使更多年輕人知道中國古代海洋生物的故事。

不僅是影像,藝術也能與環保發生連接,直接推動環保行動的力量。在現場,公益機構抱樸再生創始人劉學頌帶來了兩件真正做到減少碳排放的同時又熱銷的藝術品,分別是用廢漁網回收制作的絲巾和袋子。劉學頌相信年輕人的力量,強調只有將環保與時代聯系起來,賦予環保美和藝術,才能發揮出更深遠的力量。對于影像和藝術的關系,她說中國人講究器以載道。她把影像比喻成載道的器物,讓其承載我們想傳播的生活價值和生活方式。

劉學頌

最後,阿拉善SEE生態協會理事楊旭也向觀衆介紹阿拉善的諸多活動,闡述影像在環保行動中的貢獻。他提及一位海南儋州商人主動保護生態的故事。商人在當地收海鮮的過程中,自發地想去做保護生態,便組織夥伴一起做鳥類保護。阿拉善SEE知道後,就去支持他們,給予他們資金。楊旭借此例子說明,大學生可能沒有辦法完全投入去做保護的日常工作,但可以通過關聯的環節來提升對生態的關注。影像就是其中重要的一環,許多生態故事還在等待被述說和呈現。

楊旭

他表示,無論是環保活動,還是環保影像,阿拉善SEE都會予以支持和傳播,共同爲環境保護貢獻一份力量。這就是大學生電影節和阿拉善SEE環保公益機構發起“重新發現計劃”公益環保特別單元的目標所在。

“重新發現計劃”是第31屆大學生電影節攜手阿拉善SEE公益環保組織推出的公益環保特別單元,目的是讓大學生通過自己的鏡頭,傳遞出對環境保護與可持續發展的關懷。單元征集5分鍾以內短視頻及20分鍾以內短片,主題分爲“城市與自然的和諧共處”、“生物多樣性的重要性”、“可持續生活方式”、“可再生能源的應用”、“吃喝大學問”、“青年在環保行動中的作用”。公益環保特別單元征集平台爲Hivideo,征集截止時間爲2024年4月30日。

大學生電影節“重新發現計劃”

公益環保特別單元征集平台Hivideo入口

https://www.hivideo.com