她是民國頭號剩女,在民國四大才女(呂碧城、石評梅、蕭紅、張愛玲)中居首位,在民國史上不婚主義的女性,有很多,呂碧城不是唯一一個,卻是引領不婚潮流的第一位。

不婚的原因有很多,無非就是:

沒遇到合適的對象、甯缺毋濫、又或是被傷到無情……

但呂碧城爲何不嫁,其中的原因,到現在,都沒有人能清楚地說明,因爲她看上去,真的太完美了:剩了誰,也不能剩了她。

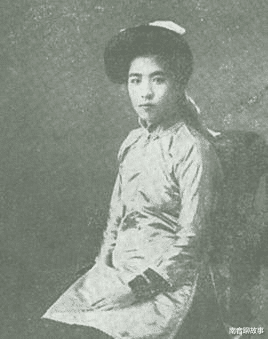

論容貌,呂碧城可以用閉月羞花來形容,加持她母家的書香氣息,氣質也絕非一般女子可比;

論才華,詩人柳亞子稱她“足以擔當女詩人而無愧”;著名詩詞學家龍榆生稱譽她是“鳳毛麟角之才女”,是“近三百年來最後一位女詞人”。

她5歲時就能寫詩,當父親在院落裏漫不經心地念出上句:“春風拂楊柳”,她脫口而出下一句:“秋雨打梧桐”,從她早年的詩中,也能可見一斑:

如《生查子》:清明煙雨濃,上已莺花好。當年拾革時,共說春光早。遊侶漸凋零,追憶成煩惱。六幅畫羅裙,拂遮江南早。

論才幹,那更是了不得,她一個女子,創下了5個第一,從文化界到政治界,再到商界,每一次跨界,她都能成爲聚光燈下最亮的那顆星。

然而,這樣的奇女子,總是避免不了坎坷的一生,如果沒有苦難渲染,她的奇,似乎會顯得沒那麽有份量了。她這一生,成就斐然,卻終身未嫁,最終入佛門,與青燈古佛相伴至死。

當有人問起她的感情之事時,她只淡淡地道:

生平可稱心的男人不多,梁啓超早有家室,汪精衛太年輕,汪榮寶人不錯,也已結婚,張謇曾給我介紹過諸宗元,但年屆不惑,須眉皆白,也太不般配。

呂碧城出生于光緒九年(1883年),一個並不安定的年代,可她卻在苦難中,開出花來。

1892年,呂碧城不過才9歲,順應封建時代的潮流,在父母之命、媒妁之言下,與一門汪姓人家,定下了終身大事,原以爲憑借父親和母親家雄厚的資産,她也能安穩地做個民國名媛,相夫教子走完一生。

老天卻在呂碧城12歲那年,奪走了她的父親,一個大家族中,如果沒有男人的支撐,終究會被欺負得遍體鱗傷。

呂碧城的母親嚴氏,嫁到呂家後,只生了4個女兒,並未留下男丁,父親這一走,家族中的人,便以無後不可繼承家産之名,霸占呂家家産,甚至聯合綁匪一起,將嚴母綁架。

此時的呂碧城聽到消息後,立刻作出反應。她雖是個尚未成年的女子,胸中卻有頂正的主意。

她爲救母親四處奔走相告,給父親的朋友和學生寫信,其中包括時任江甯布政使、兩江總督的樊增祥。這些人,在收到呂碧城的信後,無不爲她出衆的文筆驚歎、感動的同時,也馬不停蹄地趕來支援。

很快,被囚禁的嚴氏脫險。

經曆了此次劫難後,呂碧城看汪家在此事中無一人露面,她決定與汪家退婚。卻被汪家搶先一步,理由是呂碧城小小年紀,就如此蠻橫霸道,實在不是淑女所爲。

無奈之下,嚴母只能同意。而呂碧城表面上毫不在意,其實心裏是覺得自己給家裏蒙羞了,再者對于這汪家一門也是好感全無。

在她們最困難的時刻,汪家不說幫忙,反倒雪上加霜,這實在不是君子所爲,也不是呂碧城心裏如意的郎君。

家道中落,婚約也已解除,呂碧城一家,再沒臉待在老家安徽旌德縣了。嚴母帶著四個尚未成年的女兒背離家鄉,落腳在塘沽舅舅家。

當時天津興西方新教育模式,西方民主思想很快滲透到女性當中,女權思維開始覺醒,興起了一股婦女解放運動的潮流。

1903年,直隸總督袁世凱招天津教育家傅增湘,興辦天津女子學堂。消息傳到呂碧城耳朵裏,她興奮地不能自已,便向舅舅提出要去求學。

此時身爲老三的呂碧城,已經20歲了,已然出落成一朵花一樣美麗的大姑娘了。但在那封建意識濃厚的時代,她的舅舅毅然拒絕了她的請求,還大罵她出去抛頭露面,就是不守婦道。

但是舅舅哪裏能阻擋得了她,呂碧城連夜坐上火車趕到了天津,連行李都沒來得及收拾,也沒能向母親辭行索要旅費。

到了天津火車站後,她的心才慢慢平靜下來,看著周圍陌生的一切,又看了看她身上的裝束,呂碧城才意識到,巧婦難爲無米之炊啊,身無分文的她,該怎麽存活下去呢?

好看的人似乎手裏總是攥著好運氣,呂碧城就是這樣的人。

當晚,車站有位佛照樓旅館的老板娘,看她孤身一人坐在車站內的長椅上,便過去跟她搭讪,經過交談,老板娘發現呂碧城談吐不俗,定是大家出來的姑娘。

就這樣,在老板娘的照顧下,呂碧城有了住處,在天津也算是定下來了,但是一個人,又靠什麽生活呢?

在呂碧城走投無路的時候,她想起了手中的“筆”,當當她得知舅父單位,方秘書的夫人住在《大公報》社時,她便給方太太寫了封求助的長信。

信寄出後,恰巧被《大公報》的總經理英斂之看到,他爲呂碧城的遭遇感到同情,並被她信中的文字所折服,還連連稱贊此乃真奇女子。

第二天,英斂之親自上門找到呂碧城,正是聘請她爲《大公報》的編輯,而她也成了《大公報》開辦一來的第一位女編輯,更是我國新聞史上,第一位女編輯。

到了《大公報》後,她極力宣揚女權,她一針見血地提出:“民者,國之本也;女者,家之本也”等觀點,並呼籲當地的女子接受教育,不應被封建禮教所束縛。

一時間,呂碧城在天津城內名聲大噪,迎來了社會巨大的反響,這也讓她因此而接觸到許多名流人士。

呂碧城雖任職編輯,但她還親自寫稿,成了中國新聞界第一個女子撰稿人,因爲提倡女權,她成了婦女的領袖級人物,就連當時遠近聞名的秋瑾,都聞名過來拜訪她。

二人一見面,就感到相見恨晚,也至此成了至交,兩位新女性間的一段因緣成了佳話,“女子雙俠”的稱號,也就是這麽來的。

呂碧城雖在封建家庭成長,但她從未被封建思想荼毒,她心裏一直堅信:任何時候,女人都可以也應該將命運牢牢掌控在自己手中。她相信,女人可以掙脫傳統束縛,爲自己活著。

對于女權,呂碧城不只是說說而已,她更是這麽做的,除了在《大公報》繼續撰稿以外,她還在爲籌建女子學校四處奔走。

在大公報社長英斂之的幫助下,呂碧城結識了嚴修、傅增湘、唐紹儀等社會名流,以求他們支持辦學。

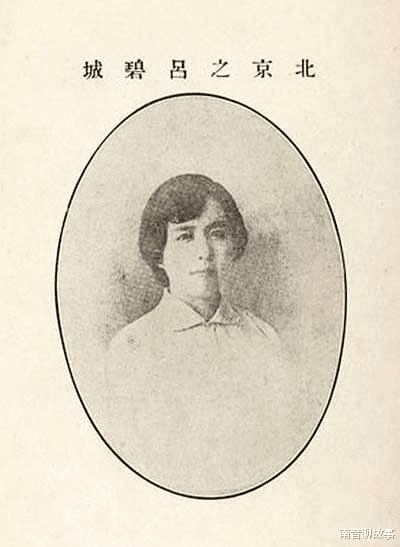

功夫不負有心人,1904年9月,在天津道尹唐紹儀等的大力贊助下,“北洋女子公學”成立,呂碧城擔任總教習,負責全校事務,兼任國文教習。

1906年春天,北洋女子公學改爲北洋女子師範學堂。呂碧城在管理上,運用西方新的思想,讓女子們得到全面的發展和教化。

當時女子辦學可是新鮮事,後來任總統府秘書的沈祖憲,也曾稱贊呂碧城爲:“北洋女學界的哥倫布”。

1908年,由傅增湘提名,呂碧城成爲中國曆史上第一位女校長,周恩來總理的夫人,魯迅的妻子,也都是從這所高校中走出來的。

在教育界做了幾年以後,呂碧城看到國家危難,便想棄筆從政。

1912年,袁世凱任臨時總統,憑借著此前的舊交,呂碧城出任總統的機要秘書一職,當時在政治界,能擔任如此高職的女子,只有呂碧城一人。

從文化界到教育界,再到政治界,呂碧城雄心勃勃,胸中有一腔抱負,只等待一個合適的機會。她想用自己的才能,報效國家,但她畢竟是個女子,一個人的力量始終有限。

國家動蕩,官場腐敗不堪,她身在其中,實在是無法忍受,最終心灰意冷,于1915年毅然辭職遠離京都,從此不再踏入官場一步。

剛好此時呂碧城的母親在上海病重,她便回到上海照顧母親。

在這期間,呂碧城選擇下海經商,她將手中的積蓄拿出來,買了數萬元的“署券”,幾年後,署券翻了一番,她掙了大筆資金後,開始涉及茶葉生意,將家鄉的茶葉銷往俄國。

經過幾年的摸爬滾打,呂碧城俨然成了一名富婆,隨後她又在上海靜安寺路上,自建了一棟豪華別墅,這樣的財力在當時的上海也是寥寥無幾了。

在自己享福的同時,她還心系社會,那年北方發生洪澇災害,無數百姓遭了難。

呂碧城聽說後,第一時間成立了“京直水災女子義赈會”,奔走各界籌集善款,自己也捐出了10萬大洋。

每個人在提到呂碧城的名字時,都無不豎起大拇指稱贊。

那個時候的呂碧城,才不過30多歲,她的傳奇人生仍在繼續。

1919年,母親于上海去世,36歲的呂碧城深受打擊,決定踏上去美國的征途,到哥倫比亞大學求學,也爲圓她少年時期的夢。

在美國,她攻讀文學與美術專業,同時她還兼任上海《時報》特約記者,將她看到的美國之景象發回中國,讓中國人也能睜開眼看看世界,補其不足,揚其驕傲。

在美國待了4年,她畢業回國不久後,又前往歐洲旅遊,她想看看外面的世界有何不同,也想讓自己的內心世界更加豐滿充盈。

這一走,就是7年。

在旅行期間,她將自己的所見所聞,寫成《歐美漫遊錄》,先後連載于北京《順天時報》和上海《半月》雜志。呂碧城兩度周遊世界,寫了大量描述西方風土人情的文章和詩詞,被傳誦一時。

在瑞士山間旅行時,呂碧城救活了一只螞蟻,也因此受到了“衆生平等”理念的影響,這或許也是她後來皈依佛門的原因之一吧。

1928年,她參加了世界動物保護委員會,還決心創辦中國保護動物會;她在瑞士日內瓦宣布戒掉肉食,從此成爲一名素食主義者。

1929年5月,呂碧城接受國際保護動物會的邀請,赴維也納參加大會,並登台作了演講。

此後,她周遊列國,到處宣講動物保護的理念,成了動物會裏一名出色的宣傳員,也因此被稱爲中國史上第一位動物保護主義者。這是她創下的第5個第一。

看她傳奇的一生,把一個女人的灑脫表現的淋漓盡致,但她也有無奈,便是愛情和婚姻。

對她來說,少女時期的退婚事件,或許是她一生的傷疤。而對她來說,男人甯缺毋濫,既然找不到自己真正合心意的,那就與孤獨作伴,又何妨?

與其在柴米油鹽的湊合中掙紮一生,不如一個人過得恣意潇灑。

面對世俗的質疑,她從來不在乎,生活是自己的,又何必非得把自己活進世俗的標准裏呢?而這恰恰是我們當代社會,許多人犯下的錯,最終將自己活成了別人喜歡的樣子。

至于她的愛情,在她心裏不提也罷。曾經大公報的總經理英斂之愛慕她,卻因其有夫人,二人最終發乎情止乎禮,只以朋友相交;後因出任袁世凱的機要秘書,袁克文對這個比自己大8歲的姐姐,深有好感,卻也只是將這份情放在心裏,只因爲呂碧城不肯。

1930年春天,四十八歲的呂碧城最終在瑞士日內瓦皈依佛教,法號“寶蓮”,並在報紙上發表文章,開始宣揚佛法。

在呂碧城的影響下,歐洲各國約有五十人來到中國華山,接受點化,皈依佛門。

1933年,呂碧城回國之後,閉門謝客,繼續研究佛學。

1943年1月24日,呂碧城在香港九龍孤獨辭世,享年61歲。臨終前,她囑咐幫助安排她後事的人,不必留存骨灰,將骨灰和面化成一顆顆小丸子,灑到大海裏餵魚即可。

命運給了每個人不同的安排,既然命運讓呂碧城如此,那她就順著天意吧!

呂碧城的一生起起伏伏,時空交錯,才情相依,可謂別樣紛繁複雜,這區區幾千字,又怎能理清她傳奇的一生呢?

圖片來自網絡

侵權請聯系作者刪除

謝謝