許多內地人對新疆兵團和自治區地方政府的關系不清楚,平時坐一塊老是把兵團和自治區地方對立起來說事,其實這是不正確的。

兵團與地方各民族的深厚情誼可以溯源到駐疆部隊戰士無私幫助新疆各民族的那個年代。

新疆是個多民族的地區,過去,由于各種曆史原因,民族矛盾比較突出。

但解放軍到來後,一面剿匪平叛亂,一面節衣縮食,自籌資金,拉石修渠,整治水患,開荒灌溉,熱心助民,爲民服務,無私無畏的精神感動了邊疆各族群衆,受到各民族的熱烈歡迎。

解放軍首先通過曆時近一年的剿匪鬥爭,經過大小百余次戰鬥而平息了兩次大規模武裝叛亂,並俘獲了主要匪首,爲邊疆各族人民創造了和平穩定的社會發展局面。

除此之外,人民解放軍還將繳獲的牲畜帳房等全部歸還牧民群衆。新疆軍區、省人民政府、中共哈密地委、專署等單位部門還在對叛匪進行軍事進剿的同時,共同組織了黨政軍聯合工作組,攜帶糧食、茶葉比布匹和藥品,深入到曾經被土匪騷擾過的鎮西、伊吾、沁城山區進行慰問和救濟,幫助農牧民解決生産生活上的困難,並向當地群衆宣傳黨的民族政策,揭露烏斯滿、堯樂博斯匪幫的陰謀,受到各族群衆的歡迎和擁護。

鎮西一帶哈薩克族群衆派代表到哈密,表示擁護人民政府的措施,積極配合人民解放軍徹底消滅烏、堯殘余匪幫。

各民族人民也全力以赴支援解放軍,由當地政府抽調駱駝、馬、驢等,並組織維吾爾青壯年幫助運送物資,還有維吾爾大娘把繡有“卡其曼”花紋的手帕遞給戰士們擦汗,更有不少維吾爾群衆日夜忙碌幫助戰士們打馕,爲勞累的解放軍端來熱騰騰的奶茶....

新中國解放後,在中央的指示下,駐疆部隊不給地方群衆增添負擔,通過發展生産自力更生,還出動人力、物力幫助地方建黨建政,並無私支援和幫助各族群衆發展生産。

當時,全疆劃爲迪化、喀什、伊犁三個大區,由中共二軍、六軍和五軍幹部分別兼任中共迪化、喀什、伊犁委員會的工作。

此後,新疆軍區陸續抽調幹部組建全疆3個大區黨委、10個地委、80個縣委機構和500多個區委,同時接管了各地專署首縣府、警察局法院等機關,改造舊政權,自上而下初步建立了專區州縣市和區人民政府。

1951年5月1日軍區抽調近5000名汗部,參加農村減租反霸鬥爭。從1950年至1952年,二、六軍先後派出8480余人(其中幹部4418人),同地方幹部一起開展工作,接管和改造舊政權,組建新政權。

至1952年底,全疆81個縣(市)均成立了中共縣(市)委員會,許多派出幹部成爲地、市、縣主要領導。

此外,軍區通過組織和發動群衆,維護社會治安,進行了減租反霸和土地改革運動,並培養少數民族幹部,積極地促進了新疆政治、經濟文化發展。

1952年8月至1953年冬,新疆軍區抽調1500余名幹部戰士參加地方士地改革運動。土改結束後,大部分幹部就地轉業,支援地方經濟建設。

1952年2月12日,在駐疆人民解放軍援助下,迪化集體農莊成立。這是新疆省第一個各族農民組成的集體農莊,是駐疆部隊決定幫助各族農民建立10個1萬至115萬畝土地的典型示範集體農莊之一。

爲迅速改變新疆沒有工業的狀況,駐疆人民解放軍節衣縮食,自力更生,艱苦創業,將國家撥發的軍費作爲建設資金,廣大指戰員把自己的津貼費投入合作社,還節省菜金、糧食和衣帽鞋襪等,人均年節約90元投入新疆的現代工業建設。

1951年4月至1952年12月,新疆軍區投資3300萬元開展大辦工業運動。

1952年下半年至1959年,部隊將興建的産大批骨于工廠出工作人員及設備陸續移交地方政府領導,無償移交地方的主要骨千企業有七一棉紡廠、葦湖梁火力發電廠、八一鋼鐵廠、十月汽車修配廠、六道灣露天煤礦、八一面粉廠、烏拉泊水電站、腸衣廠、陶瓷廠、被服廠、毛巾廠、肥皂廠、水泥廠等25個。

此外,部隊無償移交地方政府耕地55萬多畝,從而使部隊播種面積從1952年的167萬畝銳減到1953年的99:6萬畝。紅雁池水庫也移交地方管理。

在運輸方面,部隊將600輛汽車連同駕駛員管理人員無償移交地方國營運輸公司和企事業單位,總資産達8400萬元。

在商業方面,軍人合作社結束對外營業,並把城鎮中軍人合作社職工2000人,商品2000多萬元,無償移交地方商業部門。

此次調整,隨同企業移交而轉到地方工作的幹部戰士共計10797人(其中排以上幹部1470人)。

在民族政策執行方面,1949年解放軍進疆前就十分重視。

10月4日,彭德懷從蘭州來到酒泉後,第一兵團召開了團以上幹部參加的黨委擴大會議。

彭德懷就進軍新疆執行各項政策和注意事項做出重要指示。

後來駐疆部隊開始大生産時,軍部進一步要求官兵嚴格執行《三大紀律八項注意》、黨的民族政策和宗教政策,規定了"七不准”,核心是不與民爭地、爭水和爭利,不准占用群衆的物資。軍部非常重視執行民族政策。

1950年6月24日,中共新疆分局召開會議,王震傳達黨的七屆三中全會精神和中央對新疆工作的意見和指示精神。中央認爲,目前新疆主要是安定下來,不要廣泛發動鬥爭。過去曆史上的反動統治者對少數民族一貫實行壓迫政策,現在要多做好事。

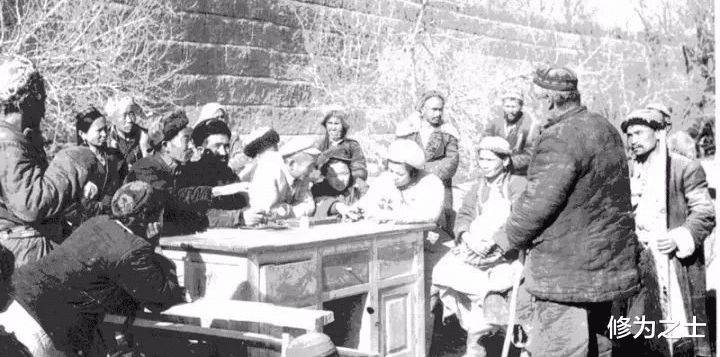

50年代解放軍幹部幫助地方政府開展減租反霸工作

新疆生産建設兵團的前身是新疆軍區駐疆的解放軍。兵團成立後,繼承了駐疆部隊愛民爲民的傳統,在造福各族人民工作中增進與地方各民族的團結。

兵團作爲自治區的一部分,其每一步發展,也都離不開新疆各級黨委,人民政府和各族人民的關懷和支持。

由于兵團在新疆履行屯墾戍邊使命,沒有農場作爲經濟基礎和軍事堡壘是不行的。

在整個20世紀50>60年代,兵團部署和墾區規劃得到了自治區各級黨委和政府的犬力支持。爲兵團的發展劃撥了大量的土地和資源。

1962年“伊塔事件”後,中共中央和自治區黨委作出決定,沿邊境地區田責成兵團有計劃地共迅速地建立若幹邊境農場,以期能聯成平條農場帶,作爲國防的屏障。

11月,兵團黨委向自治區黨委寫出了《關于建設邊境農場的報告》。11月28日,自治區黨委作了批複,就有關建場原則手士地劃撥方案以及注意的問題。

此後,各地、州與兵團有關師,在自治區具體指導下,進行踏勘協商並以紀要協議等形式定下來,報自治區黨委。

自治區黨委以新黨發文作了批複。在伊犁、博樂、塔城、阿勒泰地、州邊劃出1760萬畝土地,作爲邊境農場款,另由兵團劃出14萬畝地安置邊境內遷群衆。

至1966年底,兵團共建成邊境農場38個,耕地面積234.13萬畝。分布在昌吉自治州1個、克拉瑪依市1個,伊犁哈薩克自治州12個,塔城地區9個,博爾塔拉自治州8個,阿勒泰地區3個,哈密地區3個,阿克蘇地區1個。

同期,在各墾區建設發展方面,兵團的發展離不開新疆各級黨委、人民政府和各族人民的關懷和支持。

兵團成立初期,要發展農業,自治區就劃給荒地和水利資源;要發展畜牧業,就劃給草場,要開礦,就劃給礦山。

1961年,爲解決石河子新建城建設用地,經自治區批准,將沙灣縣星火公社的4個大隊劃爲石河子管轄,劃給土地7333.33多公頃。

農七師在奎屯建師部時,烏蘇縣將1000多公頃農田800公頃首蓿地劃給農七師。

20世紀50年代,僅昌吉地區就給農六師劃出土地4萬公頃。

1969年2月,農三師開發小海子墾區(即現在的圖木舒克墾區),自治區將場社合並的區域全部劃歸兵團農三師。

50多年來,不論農一師、農二師開發塔裏木河流域、農四師開發伊犁河谷、農六師開發五家渠、農七師在下野地、塔城、額敏一帶開發新農場、農八師開發莫索灣、農十師開發北屯,還是60年代農五師開發博樂,以及21世紀初,農十四師開發皮墨墾區,都是在自治區各級黨委和政府的支持下實現的。

同時,自治區還將兵團內部國有土地納入自治區統一的管理法規中。

1999年,新疆維吾爾自治區實施《中華人民共和國土地管理法》辦法,其中對兵團國有土地管理機構、所有權性質、土地使用證核發辦法和國有荒地進行開發性生産,以及根據統一規劃進行開發國有荒地都進行了詳細的規定,進一步明確了兵地土地管理權限。

如今,兵團14個師175個團場已縱橫南北疆,形成沿塔克拉瑪幹沙漠和古爾班通古特沙漠分布的沙漠前緣團場帶,以及沿著5600多公裏的邊境線分布的邊境團場帶,呈“兩圈一線”分布,成爲鑲嵌在新疆廣袤原野上顆顆璀璨的明珠。

有了地方政府和各民族群衆的支持,有了壯大的墾區牧場,兵團屯墾成邊事業也得到了發展,更密切了兵地各民族間的交往。

由此,新疆的每一個角落都駐守有兵團戰士,無論是偏遠的高山上的牧工,還是兵團基層連隊的指揮員,職工或民兵,都在時刻守衛著祖國的疆土。

如果說兵團是條大魚,那麽,新疆各族人民就是源遠流長的水,兵地團結親如一家,魚才能更大。

50多年來,兵團人努力遵循著自己的價值准則,顧全大局、維護民族團結,爲新疆各族人民辦好事、辦實事,把發展新疆經濟和改善各族人民生活當作自己的重要任務。

在邊疆繁榮的共同發展目標裏,兵團與新疆各族群衆互相幫助,互相支持,水乳交融,凝鑄了同呼吸、共命運、心連心的兄弟般深厚的血肉親情。

推薦閱讀: