民國十年(1921),聖母聖心會總會長呂登岸(Joseph Rutten,1898-1950)來華巡視本會教務期間邀請該會所有在華宗座代牧在西灣子召開會議,經會上討論,大同的地理位置以及建立修院的需要成爲建立大同監牧區並歸屬于聖母聖心會管理的兩個直接原因;而會議決定在大同建立總修院的其中一個原因則是由于當地的國籍神職人員整體素質落後于中國其他地區而亟需提高且爲了更多地培養國籍神職人員的需要,[1]這一地區範圍包括了即將成立的大同監牧區和已有的熱河、西灣子、綏遠、甯夏四個代牧區,湯永望(Constantin Daems,1872-1934)被選爲總修院院長。

圖10-1 呂登岸

圖10-2 湯永望

一、兩種錯誤說法

在涉及到大同神學院建立的問題上,筆者已知兩種明顯錯誤的說法,一是創立修院的參與者,二是創立修院的倡導者。

關于建立修院的參與者問題,有些資料提出當時大同神學院是由大同、熱河、西灣子、綏遠、甯夏、集甯、赤峰六個監牧區或代牧區共同建立並吸納當地的神學生,這種說法有兩個錯誤,第一,是大同監牧區的成立脫胎于創立大同神學院的需要,而非大同監牧區參與了大同神學院的創立;第二,當時的集甯屬于西灣子代牧區、赤峰屬于熱河代牧區,集甯在民國十八年(1929)獨立成爲國籍代牧區,赤峰在民國二十一年(1932)獨立成爲國籍代牧區,所以既使當時集甯和赤峰當地的聖母聖心會士也參與了大同神學院的創辦工作,但從時間來說,集甯和赤峰代牧區則並未參與。

圖10-3 剛恒毅

關于創立大同神學院的倡導者問題,也有說法提出,作爲首任宗座駐華代表以及在中國實行教會本地化的先驅,剛恒毅(Celso Benigno Luigi Cardinal Costantini,1876-1958)在入華後發起了在全中國範圍建設四座天主教總修院的提議,其中大同總修院是第一座。[2]然而在筆者看來這說法也是明顯有誤,因爲按照現有資料顯示,大同總修院的建設是在民國十年(1921)的西灣子主教會議上敲定,十一年(1922)4月初動工,而剛恒毅的入華是在那一年的12月29日。那一年的8月12日,教宗比約十一世任命剛恒毅爲首任宗座駐華代表並領總主教銜,11月8日抵達香港之後公開了身份,而在此之前他的行程是保密的,又如何能夠在入華之前就敲定了大同神學院作爲國內四座天主教總修院的規劃。

二、總修院的建立和分立

圖10-4 和羹柏

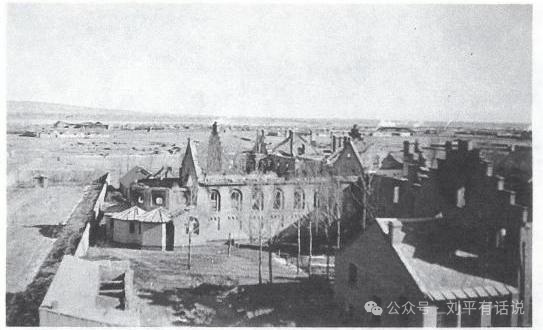

大同總修院主體由聖母聖心會士和羹柏(Alfons de Moerloose,1858-1932)設計、湯永望負責籌建,大同著名的古代建築工匠鞏有貴(1899-1962)率領鞏氏古建築工程隊承包了此項工程並簽訂承包合同。民國十一年(1922)4 月初,在大同城北約五裏的臥虎灣附近、火車站之西破土動工,占地118 畝,耗資20 萬銀元,時間爲兩年竣工,主要建築北面的H 字形的三層洋樓一棟供學院辦公之用,羅馬西式二層洋樓二棟供教授辦公、住宿之用,歐洲西式四層洋樓三棟供修士上課、住宿之用。還興建了聖堂、圖書館、餐廳、浴室、遊藝室、招待所、學院俱樂部、鋼琴樓等。安裝了自來水管供學生師生用水。從荷蘭購買了五台發電機(銀幣1 萬元)建起了小型發電站爲學院供電。建起了學院休歇公園。十三年(1924)4 月順利竣工,由羅馬宗座建築工程部、教育部等機構人員來華驗收合格,鞏有貴古建築工程隊受到贊揚及嘉獎,其人被授予羅馬梵蒂岡教廷天主教總會頒發的建築工程優秀勳章一枚。學院設備完善、條件甚好,其規模建築、設置設施在當時的華北數一數二,一切現代化的教學住房及生活享受無不具備,六座洋樓四周均爲花木、蔬菜,白楊高聳,景致幽雅,還組建了中外管弦樂隊在彌撒時演奏。

圖10-5 大同總修院全景

根據現有資料顯示,民國十三年(1924)7 月,總修院正式招生,[3]9 月開學,湯永望爲首任院長。然而在本書修訂時最新找到照片一張,爲民國十二年(1923)10 月24 日的首批修生集體合影,由此可知總修院是在工程尚未全部竣工之前便已開始招收學生,時間提前一年。

圖10-6 大同總修院首批修生集體合影

總修院設哲學班、神學班。哲學班學制三年,講授邏輯學、宇宙學、物理學、心理學、形而上學、神意學、倫理學等課程。神學班學制四年,講授教會法典、教會史、《聖經》學、倫理學、教義教規等課程。課程的講授和考試答卷一律使用教會語言——拉丁文。民國十九年(1930)以後,修士增到一百多人,學院容納不下,便決定在歸綏(今呼和浩特)另建哲學院,于是鞏有貴古建築工程隊應邀在民國二十四年(1935)到歸綏舊城水磨街破土動工,次年(1936)秋建成,花建築費5 萬銀元。哲學班遷到歸綏,稱爲哲學院。神學班留在大同,稱爲神學院。自此後,大同總修院也常被稱爲大同神學院並且其名稱經常混用。是年神學院修士60 人左右,教授7 人(其中比利時人6 人,中國人1 人),年支經費1.5 萬銀元。修士生活費每人每天銀元2 元,高于在教區傳教神父的生活標准。三、剛恒毅的本地化改革

民國十三年(1924)5月15日,第一屆中國教務會議在上海開幕。會後,剛恒毅開始在全國範圍內開始其教會本地化改革,尤其是在中國文化和中國藝術方面,藝術方面有兩個側重點,一個是美術藝術的中國化,以輔仁大學美術專科班爲代表,日後在引入陳緣督(1902-1967)之後成長爲美術系,引領了聖像畫中國化的時代風潮;另一個則是在建築方面,邀請了本笃會藝術家葛斯尼神父(Adalbert Gresnigt)來華,作爲教會建築宮殿化的代表人物而系統地研究了中國的建築並提出相關理論且付諸于實踐。[4]

四、隱性的拒絕與對抗

在曆史上,從全盤西化的時代開始,傳教士開始在建築藝術方面嘗試中西異質文化元素的共舉,于是在中西建築風格迥異的情況之下出現了一種全新的中西合璧的建築形式,它在外觀上大多采用了中國傳統的建築樣式、建築裝飾以及建築材料,而在整體的格局方面則仍是西方慣用的十字形教堂建築布局,即在滿足了禮儀空間要求的基礎之上又在平面布局上回歸了西方教堂建築的樣式要求。從清朝末年到民國年間,這樣傳統複興式的教堂建築在數十年的時間段內陸續拔地而起,這有利于彌合教會與社會之間的裂痕,是教案多發之後的一種反思與改變的結果;同時這樣的改變是剛恒毅所支持的,在他的努力下,這種嘗試開始從雜亂無章而逐漸系統化,爲教會建築的本地化做出了重要貢獻,然而與此同時由于沒有更多相關建築理論的支撐,葛斯尼中西合璧的教堂建築理念只是一家之言,部分位于北方的相對保守的傳教士們隱性地拒絕了相關的中式建築的理論並提出了自己的理論,[5]這部分傳教士就包括了聖母聖心會士、建築師和羹柏。

在第一屆中國教務會議上正式啓動“本地化”的新政策一年後,和羹柏仍然繼續推崇其毫無中國元素的西方建築形式。民國十四年(1925)2月19日,和羹柏在從楊家坪寄給比利時友人的信件中提到他與剛恒毅一起在中國多地考察新建成的教堂,不僅當時的中國教友更希望建成歐式教堂而非中式,和羹柏自己也認爲如果使用中國風格的教堂就不能夠讓信徒們確信教會來自于歐洲。當時很多主教和傳教士都希望和羹柏能夠整理和總結其關于教會建築的建設經驗,但當時剛恒毅已經開始推行本土化的教會建築,和羹柏便沒敢這樣做,但仍然在教會建築藝術與中國教會本地化方面與剛恒毅有過非常激進的爭辯而招致了很多批評,而後便有了次年(1926)《傳教士建造者:建議-方案》這一手冊的面世[8]並在其中批評中國建築與裝飾且指出這兩者都絕對不適用于教堂。他不支持剛恒毅所建築的項目,但卻因爲其代表了教廷的權威而不可能發生直接沖突,但這種隱性的拒絕與對抗卻無法避免。[9]

五、和羹柏的作品

圖10-7 方濟衆

和羹柏出身于比利時一個擁有信仰的中産階級建築世家,首先其接受的是基于奧古斯都•普金真實原則基礎上的天主教哥特式教育,後來他在中國北方所建的教堂也完全符合了第一次世界大戰之前提倡歐洲中心主義的傳教士們心裏的理想樣式,其次在于其接受了聖母聖心會最重要的領導者方濟衆(Jeroom van Aertselaer,1845-1924)由于在比利時的經曆和歐洲中心論的思想而反對采用中國本土建築形式卻鍾愛西方的理性主義建築的思想,故而基于其手完成的教會建築拒絕了中式的院子和屋頂,成爲二十世紀初聖母聖心會在華的主流建築風格,西灣子神學院、大同神學院、宣化主教府、楊家坪苦修院、佘山進教之佑聖母大殿都是他的代表作,他這種純粹的西方中世紀風格滿足了義和團運動之後西方修會在中國彰顯勝利的心理需要,也符合了他們的歐洲中心論思想,這造成和羹柏自始至終堅持著聖路加風格的哥特式建築導則,即使這種源于北歐、以磚構建築爲主的國家的哥特式建築在十九世紀九十年代開始就不斷受到爭議並且在一戰之後已經完全過時,但其仍然是和羹柏所推崇的內容並且其經常提到的建築實踐僅限于中國北方。

圖10-8 大同總修院教堂奠基儀式

大同總修院主體是和羹柏設計的西式建築,而這與剛恒毅的主導思想相左。主體于民國十一年(1922)動工建設,作爲神學院最重要的部分——教堂直到十七年(1928)才加建。是年5月13日,院長湯永望爲教堂奠基,奉聖女小德蘭爲主保(Saint Thérese of Lisieux)。由于建設處于戰爭年代,工匠、修士和教授都時刻准備聽到警報就隨時撤離。好在最終完工了,它與主體建築相連,是和羹柏在中國設計的最後一座建築。[15]建築全部采用羅馬式半圓形拱窗,使之與已經建成的帶有階梯狀山牆的哥特式主體建築相結合。

圖10-9 大同總修院教堂側影

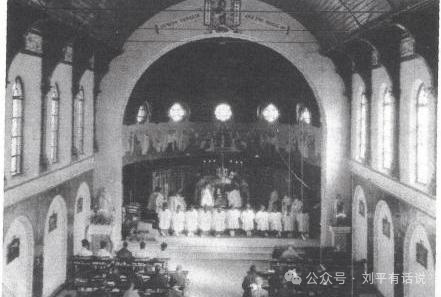

整體建築坐北朝南,教堂位于主體東側,四周有院牆圍合。教堂爲典型的哥特式,祭台上方有小尖塔疑爲鍾樓。學者羅薇認爲其屋頂雙坡與總修院主樓屋頂同高,非常協調地與已有建築整合在一起並且夾在兩翼之間占據中心位置。由于教堂是在主樓建成後四年加建的,它與主樓的結合處可能曾經有一座臨時的北門。教堂中殿公衆空間八開間,沒有側廊和耳堂;聖所七邊形並且環繞著5個放射狀的小聖堂和兩個長方形的更衣所。[16]中殿長約24m,高11m。中殿內部一層是盲窗,外立面一層是圓拱形裝飾帶,二層是羅馬式半圓拱窗,設唱經樓。教堂內部爲羅馬式拱形空間,半圓形的高壇拱券和三級台階將聖所和中殿分開,高側窗之間的壁柱上安置木托臂上撐托起中殿簡拱天花板及聖所的木質天花板,橫向的金屬拉杆同外牆的鐵扒锔一起固定中殿木屋頂結構。教堂立面上的半圓拱形窗開在巨大的圓拱下,大圓拱券下方是帶有一系列小圓拱券的磚飾帶。中殿側牆上與入口門廊同層最後一個開間有兩個小圓拱窗,聖所上方木拱頂每開間設一圓窗,從外部看圓窗開在磚牆上,內部看則是開在木拱頂上。更衣所半圓形拱券下開有兩個圓拱窗和一個小圓窗,每一個放射形的小聖堂側牆都有兩個小圓拱窗。中殿屋頂每兩個開間有一個通風的老虎窗,整個屋頂用金屬板覆蓋。聖所在第一個開間屋頂上也有老虎窗,整個屋頂用金屬板覆蓋。堂內器物比較簡樸,主祭台周圍五個小祭台置于放射狀小聖堂,大殿內不設聖體欄杆,從照片上看未見告解亭和讀經台。[17]

圖10-10 教堂最初內景

六、剛恒毅的批評

民國十七年(1928)教堂建成之後,總主教剛恒毅前來參觀,但卻對其裝飾風格做出了批評,批評原有壁畫帶有太多象征主義的符號以及法國象征主義藝術家莫裏斯•丹尼斯(Maurice Denis,1870-1943)的影子。[18]同時在這一年,剛恒毅的對抗者和羹柏也離開中國回歸了故鄉。[19]于是爲了遵循剛恒毅的藝術主張,聖母聖心會在此後特別重視大同總修院教堂的室內設計,或許因爲大同總修院是培養本土修士的學院,室內裝飾爲中式風格則更爲合適,並且表達的是教會典故中的人物形象。[20]

七、方希聖的改良

剛剛提到的莫裏斯•丹尼斯是現代宗教藝術的主要論辯者之一,對比利時宗教藝術曾産生過很大的影響,在1922年出版了有關現代宗教藝術的新理論《Nouvelles théories sur l'art modern,sur l'art sacre》。剛恒毅認爲大同總修院教堂最初的壁畫風格受到了他的影響,但是很顯然他也認爲這樣的影響不應該蔓延到中國,故此提出要進行改變。

圖10-11 方希聖

圖10-12 石德懋

當修改壁畫風格的要求被提出之後,尋找適合的繪畫人選就是當務之急,而當時尚無著落。幸而在民國十九年(1930),一位畫家會士被派遣來華,他就是方希聖(Piet Franken,1903-1974)。[21]方希聖在比利時受過很好的藝術教育,曾在巴黎跟隨莫裏斯•丹尼斯工作,[22]來華後先赴西灣子學習語言,這在聖母聖心會成爲一種傳統,而恰恰西灣子省會長石德懋(Leo de Smedt,1881-1951)[23]受到了剛恒毅正在進行的教會本地化改革的影響,要求方希聖掌握中國傳統繪畫技藝以使得中國人能夠更容易理解基督的福音,于是方希聖又師從國畫大師學習了中國壁畫並且參加了一些四處遊走的行會,這些行會也爲佛教寺廟服務,方希聖在這一過程中得到很多鍛煉,從而最終成爲大同神學院重繪壁畫的執筆者。

圖10-13 教堂重裝內景

民國二十年(1931),大同總修院教堂開始了第二次室內裝修,方希聖繪制的壁畫改爲了剛恒毅所提倡的中國畫風。

圖10-14 方希聖重繪的壁畫

八、矛盾的混合體

就這樣,大同總修院教堂成爲了特例,學者羅薇稱之爲“一個矛盾的綜合體”。[24]外表上去是純粹的西方建築,而先後作爲對于和羹柏的認可以及之後對于剛恒毅的回應,室內裝飾及壁畫卻經曆了從西式到中式的轉變。對比老照片可以看出差別,早期的室內照片大約拍攝于民國十八年(1929),內部是白色粉刷的牆壁,祭台後面是挂有壁毯或簾布的簡單裝飾,深色的木結構拱頂與白牆之間對比鮮明;二次裝修後的照片攝于三十年代,彩繪勾勒出中殿內牆的結構,底層拱券的邊緣飾以中式彩繪,側牆本身下半部也粉刷成成深色,上半部保留白色並繪制了許多中式風格的教會題材壁畫。羅薇爲這些黑白照片感到惋惜,因爲這使得觀看者無法欣賞室內顔色的協調統一,同時圓拱券和高壇拱券都飾以漂亮的彩繪,卻也由于照片中沒有放大的細部而難以識別具體的圖樣。[25]

根據羅薇的記述和照片的展示,我們得以知道這幅巨大的壁畫高1.5m,共刻畫了50位人物形象,位于祭台後方的牆壁上。這是因爲方希聖通過對中國畫的學習而將聖經故事中的人物形象進行了替換,選擇了中國人比較熟悉的藝術表達方式並且吸收了中國繪畫線條造型的技法,從而使得畫面效果比較二維化,描繪的故事情景也不求寫實。或許可以認爲方希聖的這一創作曆程類似于耶稣會修士郎世甯(Giuseppe Castiglione,1688-1766)對于中西畫藝並舉的一生追求,然而這壁畫僅僅存在了十五年,就在轟炸中化爲飛灰。

九、雷潔瓊的訪問

民國二十三年(1934),雷潔瓊(1905-2011)曾經跟隨平綏沿線旅行團訪問過大同總修院,有時任修院會計、司铎蔡化民(拉丁語:Karel deRyck,1899-1983)進行了接待,並且在其《平綏沿線天主教會概況》一文中詳細記載了修院的情況:

圖10-15 雷潔瓊

天主教修道院在大同城外,與大同車站甚近,洋車約十五分鍾可達,院舍宏偉,建築頗似北平輔仁大學,圍以園林……修道院爲西北天主教最高學府,成立于一九二三年,院長一人,統理院中一切事務,教員十一人皆爲神父,其中三人爲荷蘭國籍,其余八人爲比國國籍。學生約八十五人,均由各教區小修道院畢業經考試保送而來。學生都住在院內,學費皆免,膳宿費則由保送的教區擔任。六年畢業,前兩年注重哲學、拉丁文及普通科學,以法文爲選科,授課均用拉丁文,後四年注重神學。畢業後欲求深造者,經修道院認可,派往羅馬留學,費用概由修道院負擔。在羅馬六七年方得學位,少者亦須五年,得學位後多回中國教會服務。惟大部分學生在修道院畢業後,即回各教區服務教會,過獨身生活,以傳教爲終身事業。

修道院又爲各教區主教敘會的地方,每年暑假八月左右,各教區主教均來修道院中舉行年會,討論修道院的種種問題及決定修道院的方針,曆時約一星期,各教區亦籍此溝通消息。

修道院的經費來自比國的聖母聖心會,每年經費數目,及其分配,以神父未有報告,無從查悉。學生費用則由各教區按其學生數目分派擔任。

大同修道院雖在大同教區內,但不受大同教區主教管治,而爲獨立行政機關。修道院與大同教區的關系與其他教區相同。我們參觀時,適在暑假期內,神父多他往,學生亦四散,院內寂然無聲,充滿一種森嚴的空氣。據說學生日常生活,多注重精神生活修養,每星期上課二十小時,其余時間多用于讀經、音樂與祈禱。[26]

在其關于大同修道院的文字之後還對當時大同代牧區情況進行了簡單的介紹,從中可以得知當時大同教會的堂區爲十三處,教徒六千余人,初等小學二十一所,高等小學一所。

十、《蒙疆カトリック大觀》的記錄

民國二十八年、日本昭和十四年(1939),日本人平山政十所著《蒙疆カトリック大觀》書中對于當時大同神學院的情況也進行了簡述,其中亦有部分錯誤,在此修正、摘錄、整理如下:[27]

大同大神學校

神學生數 五六人

教授 中國教授一人

白耳義人教授六人

(七人)

年限 三年卒業

所授課目 神學、聖書、倫理學科

經費 一五〇〇〇元(一年)

校長 桑世晞

教授 任廣布、寶瑞玲、張神父(Joseph Chang)、高維一、方德寶、

吳守信、郎崇義。

以上名單中的張神父(Joseph Chang)姓名不詳,中國綏遠香火地人,1903 年9 月3 日出生,1927 年6 月24 日晉铎。

曆任院長:1922 年至1930年湯永望,1930 年至1941 年桑世晞,1941年至1946 年郎衛師,1943年國籍司铎任玉如(Joseph Ren)接任院長。

從民國十一年(1922)到三十五年(1946)在院講師:祁道衡(數學、科學)、鄧惠普、鄧維道(1926-1927 年,倫理)、周芸敬、高東升(哲學)、桑世晞(倫理神學、教會法)、鮑忠仁(哲學)、徐德常(《聖經》)、蓋師禮(《聖經》)、吳守信(倫理神學)、奚德榮(1925-1938 年)、關世津(1927-1936 年,倫理神學)、張文诏(1934-1943 年)、艾鼎師(1939-1948年)、葛道德(護教學)、費達德(倫理神學講師、殉道案件秘書)、寶瑞玲(護教學、教會曆史、禮儀學)、彭厚德(倫理神學、教會法)、馮文雅(1930-1931 年,哲學)、樊靜安(1948-1952 年,教義神學、教會法)、費立德(1933-1934 年)、方德寶(1938-1943 年,1945-1946 年,神學)等。靈修導師:梁天專(1924-1929 年)、高東升(1922-1923 年,1931-1937年)、任廣布(1929-1943 年)、羅秉铎(1941-1943 年)、張克敬(伊盟小淖爾人)(1943-1946 年)等。

大修院總務:關世津(1927-1930 年)、高培信(1930-1932 年)、蔡化民(1932-1935 年)、穆清海(1935-1936 年)等。大同神學院本堂:鄧惠普(1927-1933 年)。

民國三十二年(1943)春,日本侵略軍將院長桑希聖,[28]教授鄧維道、路達天、範普厚、司鋒湯[29]等人拘留到山東省濰縣。三十四年(1945)日本戰敗投降,外籍司铎方才回到神學院任教。在此時期,國籍司铎任玉如(Joseph Ren)接任院長直至三十五年(1946)8 月,並聘請國籍司铎擔任教授。

十一、鞏永成的手稿

根據鞏永成所寫大同教會曆史手稿資料,民國三十五年(1946)8 月15 日早晨起,美制轟炸機與戰鬥機配合大同閻僞日軍之地面大炮開始在大同神學院地帶猛烈轟炸,當天神學院內落下炮彈二百余枚。17 日,國民黨飛機不斷轟炸、掃射,學院辦公大樓著火,解放軍立即出動搶救,幸未成災。18日,開始投彈,樓房多處被炸塌,五株樹攔腰截斷。19 日,國民黨飛機空襲6次,中午對准神學院投下燃燒彈7 枚,繼之以燃燒性機炮彈掃射,傾刻之間黑煙騰空而起,大火從北面的教學樓上延燒起來,午後一時東南風大作,火勢愈猛,教授、修士們悲憤不可抑制,挂著兩行眼淚在胸前畫十字言道,“把我聖主糟塌至此。”後半日,凡是可以望見大同的地方也可望見大同北門外火焰熊熊、黑煙罩天,大同城內老百姓經打聽方知被焚處爲天主教神學院。當日夜間,在解放軍進入神學院的路上遇見一長列行人每人肩負一個大包裹或兩人共擡一個包裹,腳上穿著皮鞋,在風沙裏艱難遲緩地行進。他們幾乎跨不上一尺高的土丘,護送他們的解放軍戰士拉著他們的手一個一個地拉上來——這是神學院教授、修士們逃難的慘景。在這場浩劫中,神學院的70 余位教士(內有五名比利時神父、兩名中國神父)感受到的悲痛不可估量,幸而因其避難在地下室而無性命之憂並于19 日夜忍痛離開。他們對解放軍戰士道謝,聲音中帶著顫抖和悲哀。當時在神學院的地下室裏可以聽見炮彈在近處爆炸和美國槍彈尖利的叫聲,當日半夜一場大雨將大火撲滅,但很多物品已化爲灰煙,全部貴重物品俱毀于大火。20 日天明後,神學院內到處是焚後的衣服、布匹、毛織品及書籍發出惡臭的氣味,樓房只剩禿禿四壁和一堆堆破瓦殘礫,附近的花木多被燒成枯黃,前樓有幾排平房雖未完全燒毀但已被炸得不可辨認,到處是炸彈坑、炮彈坑和步槍、機槍彈的痕迹。圖書館儲藏上萬余本中文外文藏書(除教義外尚有經濟、文化、史地各類極寶貴的書籍),尤爲珍貴是六世紀時《聖經》手抄本一套四大本,其書長2 米、寬1.5 米、厚1 米,用牛皮制成,爲拉丁文、希臘文、希伯來語對照本,這是全世界僅有的一部手抄本,也被毀于戰火燒成灰燼。在“世界和平”的聲浪中,這所和平的天主教神學院殘酷地犧牲在中美反動派合制的戰爭陰謀下。

圖10-16 被炸毀的大同總修院

戰火之後,院方決定神學院遷往歸綏再次與哲學院合並。民國三十七年(1948),總修院遷往巴彥淖爾磴口縣三盛公天主堂,1950 年遷回呼和浩特,1951 年停辦。

1953 年5 月14 日,經時任大同市長李鐵生(1953-1956年在任)批准,該院址以人民幣6 萬元售于大同鐵路分局,現爲大同鐵路職工醫院。[30]

大同神學院自民國十三年(1924)到三十五年(1946)遷往歸綏共招收神學修士300 多人,修業期滿晉铎約270 余人。晉铎後神父多數回到本教區,有10 余人被送入梵蒂岡傳信部大學深造,20 余人被送往北平輔仁大學攻讀。大同教區代理主教郭印宮、神父姚正一都是大同神學院畢業,另外還有呼和浩特教區主教王學明,西灣子教區主教張公興,張家口教區主教潘少卿等。[31](完)

[1] TAVEIRNE P:《近代中國邊陲的民族景象與低地國家傳教士(1865-1948)》,載于特木勒編:《多元族群與中西文化交流:基于中西文獻的新研究》,.上海:上海人民出版社,2010年,第213頁。

[2] SOETENS C. L'église catholique en Chine au XXe siècle. Paris : Beauchesne, 1997:95-112.

[3]按照資料顯示,首屆學生爲1923年。

[4]劉平著:《中國天主教藝術簡史》,北京:中國財富出版社,2014年,第281-289頁。

[5] [比]高曼士、徐怡濤著:《舶來與本土——1926年法國傳教士所撰中國北方教堂營造手冊的翻譯和研究》,吳美萍譯,北京:知識産權出版社,2016年,第96頁。

[6][比]高曼士、徐怡濤著:《舶來與本土——1926年法國傳教士所撰中國北方教堂營造手冊的翻譯和研究》,吳美萍譯,北京:知識産權出版社,2016年,第96頁。

[7]羅薇:《和羹柏的中國建築生涯》,載于《新建築》,武漢:華中科技大學,2016年,第5期,第64頁尾注33。

[8]其執筆人是耶稣會士雍居靜神父(1863-1943),並有三個人爲這本手冊做出了重要貢獻,分別是河北大名天主堂的設計師、巴黎外方傳教會士、奉天代牧區梁恒利神父(Paul Lamasse,1869-1952),大名天主堂從技術圖紙到實際施工的負責人雷振聲修士(1862-1948),還有手冊的供稿人、聖母聖心會士和羹柏。

[9]劉平:《建築的文化——大陸天主教建築本地化調查》,載于《鼎》,香港:聖神研究中心,2021年,第199期,第112-113頁。

[10] Thomas Coomans. Pugin Worldwide:From Les VraisPrincipes and the Belgian St Luke Schools to Northern China and Inner Mongolia[A]//Timothy Brittain-Catlin,Jan De Maeyer, Martin Bressani.A.W.N.Pugin's Gothic Revival:The Intemational Style(KADOCArtes)[C].Leuven:Leuven University Press,2016(forthcoming). 轉引自[比]高曼士、徐怡濤著:《舶來與本土——1926年法國傳教士所撰中國北方教堂營造手冊的翻譯和研究》,吳美萍譯,北京:知識産權出版社,2016年,第40頁。

[11] Dirk Van Overmeire編:《在華聖母聖心會士名錄(1865-1955)》,台北:見證月刊雜志社,2008年,第499頁。

[12]羅薇:《近代中國塞北地區教堂建築的發展與衍變》,北京:中國工業建築出版社,2021年,第40頁。

[13]羅薇:《和羹柏的中國建築生涯》,載于《新建築》,武漢:華中科技大學,2016年,第5期,第63頁。

[14] [比]高曼士、徐怡濤著:《舶來與本土——1926年法國傳教士所撰中國北方教堂營造手冊的翻譯和研究》,吳美萍譯,北京:知識産權出版社,2016年,第10頁。

[15] VAN HECKEN J L. Alphonse Frédéric De Moerloose C.I.C.M.( 1858-1932) et son œuvre d'architecte en Chine In: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft / Nouvelle Revue de science missionnaire,Immensee: Verein zur Förderung der Missionswissenschaft,24/3,1968: 172: "Sa dernière construction fut une chapelle, en style roman, au Séminaire central de Ta-t'oung dans le Chan-si."

[16] Missions de Scheut: revue mensuelle de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie [J]. Brussels: C.I.C.M.,January 1929: 5: "La chapelle a 24 m de long sur 11 m de large. Autour du chœur rayonnent six petites chapelles;afin que les six professeurs puissent célébrer simultanément. Le plan a été dressé par le R.P. De Moerloose, ancien missionnaire du Kansu et de Mongolie.”如果細看禮拜堂的室內照片,從正殿往聖所的方:這裏應該有5個放射狀禮拜室和兩個祭衣所,原圖片下的注釋有誤,提到有6個禮拜室“six petites chapelles”。轉引自羅薇著:《近代中國塞北地區教堂建築的發展與衍變》,北京:中國工業建築出版社,2021年,第78頁。

[17]羅薇著:《近代中國塞北地區教堂建築的發展與衍變》,北京:中國工業建築出版社,2021年,第77-79頁。

[18] SWERTS L. Edmond Van Genechten: Lift and Work [C]. DE RIDDER K & SWERTS L. Mon Van Genechten(1903-1974), Flemish Missionary and Chinese Painter: Inculturation of Christian Art in China (Leuven Chinese Studies,11)[M].Leuven: Leuven University Press,2002:68.[19]羅薇:《和羹柏的中國建築生涯》,載于《新建築》,武漢:華中科技大學,2016年,第5期,第64頁。

[20]羅薇著:《近代中國塞北地區教堂建築的發展與衍變》,北京:中國工業建築出版社,2021年,第81頁。

[21]Dirk Van Overmeire編:《在華聖母聖心會士名錄(1865-1955)》,台北:見證月刊雜志社,2008年,第206頁。

[22] VERLEY SEN C. Maurice Denis et la Belgique 1890-1930.(KADOC-Artes,11).Leuven,2010.

[23] Dirk Van Overmeire編:《在華聖母聖心會士名錄(1865-1955)》,台北:見證月刊雜志社,2008年,第130頁。

[24]羅薇著:《近代中國塞北地區教堂建築的發展與衍變》,北京:中國工業建築出版社,2021年,第79頁。

[25]羅薇著:《近代中國塞北地區教堂建築的發展與衍變》,北京:中國工業建築出版社,2021年,第79-81頁。

[26]雷潔瓊:《平綏沿線天主教會概況》,載于《雷潔瓊文集》,北京:開明出版社,1994 年,第7-8 頁。

[27] [日]平山政十著:《蒙疆カトリック大觀》,張家口:蒙疆聯合自治政府,昭和十四年(1939),第173-190頁。

[28]即桑世晞。

[29]查無此人,有待更多史料。

[30]另有說法爲5 萬,根據《大同市房地産管理處對本市各教會之房産統計明細表》確認爲6 萬元。載于《大同市房地産管理處對本市各教會之房産統計明細表》(1956年5 月9 日)。

[31]鞏永成著:《天主教大同教區簡史》手稿,大同:天主教大同教區,內部資料。

[32]由于1926 年7 月12 日,羅馬教廷從太原府代牧區中分出朔州監牧區,1932 年6月17 日升格爲朔州代牧區,其由德國方濟各會管理,而大同監牧區則由聖母聖心會負責,故此懷疑此處是一個錯誤。

[33] [德]郎汝略著:《山東開教史》,趙慶源譯,載于路遙主編:《義和團運動文獻資料彙編(德譯文卷)》,濟南:山東大學出版社,2012 年,第411 頁。

推薦閱讀