俗話說,人是鐵,飯是鋼,一天不吃餓得慌。由此可見糧食在人們心目中的重要性。從古至今,糧食生産始終是國人心中的大事。古代開始就有了“五谷雜糧”之說,然後開啓了糧食爲王的時代。到了現當代,糧食特別是大米在中國人心中依舊重要。我們經常聽到說粳米、籼米、秫米、薏米等,不知道具體是啥,有啥區別,甚至讀音是否正確,今天我們來了解下。

一、“粳”“籼”“秫”的字形演變

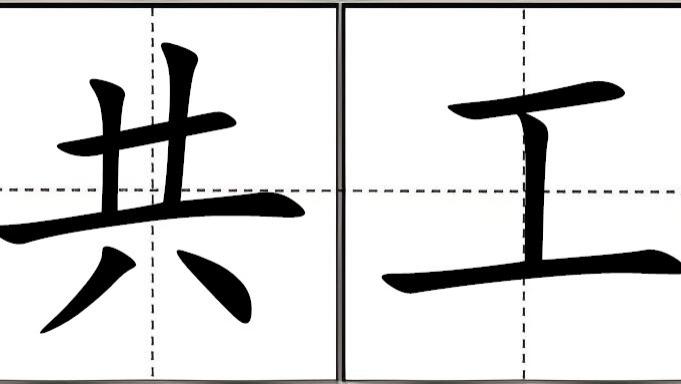

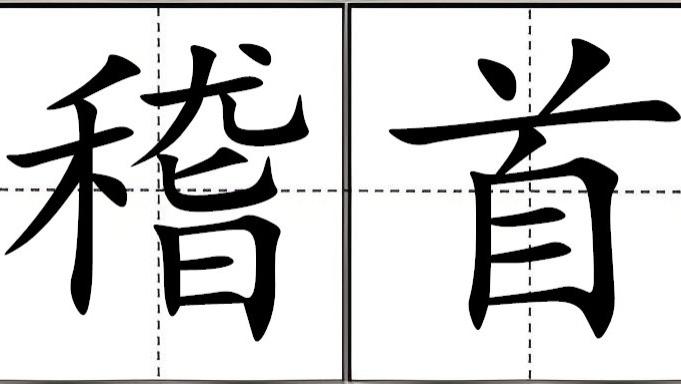

1.“粳”,由米和更組成,米最初爲甲骨文,後面逐步演化。更字最初字形中,上部類似“丙”,意指安放的鍋竈,下面類似有人撥弄火。整體字形逐步演變、簡化成了“更”,有改變、經曆、更加、越發之意。“粳”也是如此一步步簡化而成現代的楷體字“粳”。另一說“粳”沒有古體字,它是白話文之後,被創造出來的。

2.“籼”由米和山構成。左邊的“米”最初字體中,中間的橫表示稻稈,上面和下面的各三點表示諸多谷子,整體說就是稻杆周圍結滿了稻米。右邊的“山”原爲“仙”的省略,表示這種米有仙氣(不粘)。後來字體再次演變,形成了楷體字的“籼”。

3.“秫”最初字體爲“術”,由“又”和八個小點組成,表示手拾谷物顆粒。後來強調谷物屬性,加了一個禾旁,成了“秫”字,最後加以演化和簡化,成了楷體字“秫”了。

二、“粳米”“籼米”“秫米”有何區別

1.粳米,表示粳稻的種仁,屬于大米的成品,同時形狀較圓、粒徑較短,煮熟後較爲飽滿,口感較爲軟糯。

2.籼米,指用籼型非糯性稻谷制成的米,外形較爲細長,米色較白,吸水性較強,膨脹性較大,出飯率較高,香米就屬于此類。

3.秫米,北方旱地生長的米。比小米略大,表面白色、黃色或褐色,亦稱粟米、黃米、粟谷、糯粟、高粱米等。

三、“五谷”又具體指啥?

平常所說的“五谷”,指古時的五種谷物,即稻、黍、稷、麥、菽或麻、黍、稷、麥、菽。事實上,“五谷”並不局限于這五種,是一種泛指,它是個“龐大的家族”,粳米籼米秫米小米等稻谷類,玉米荞麥等麥類,黑豆綠豆等豆類,土豆紅薯等各種粗細糧類,都屬五谷之類。

四、“粳籼秫”字在古文獻中的運用

1.粳軟骨毛香

自賦息耕

[宋] 釋智愚

葉深煙氣暖,粳軟骨毛香。

巢許垂清節,臨流不爾忘。

巢許,即巢父、許由,古代志向高潔的隱士。清節,指高潔的節操。全詩大意爲:稻葉深處,煙氣溫暖,粳稈柔軟,散發著香氣。粳稻下垂,面對著流水,依舊像巢父、許由之類的隱士那樣,保持著高潔的氣節,久久不曾忘懷。本詩釋智愚,16歲出家,俗姓陳,號虛堂,南宋四明象山(今屬浙江)人。全詩通過葉深,煙氣、軟粳、香稻,垂稈等詞,描寫了秋天裏稻田一片豐收的美景,強調了對大自然景色的贊美的同時,也以粳稻托物言志,表達了人要堅守氣節,不忘初心的高貴品質。

2.籼稻青青小麥黃

歙(shè)溪道中

[明] 程敏政

籼稻青青小麥黃,一村茅屋枕方塘。

家家緝苧車聲響,不道豳風在故鄉。

緝苧,紡織苎麻。豳(bīn)風,原指豳地民歌,這裏指故鄉歌曲。全詩大意爲:青青的籼稻蓬勃生長,金黃的麥苗隨風搖曳,遠處的茅屋旁邊,一汪清澈的池塘橫臥在那裏。家家戶戶傳來織布機的響聲,那是他們在忙于紡苎麻。在優美甯靜的故鄉,自然不需要唱著那些思念故鄉的民歌。

本詩作者程敏政,字克勤,號篁墩居士,南直隸徽州府休甯縣人,明朝南京兵部尚書程信之子。全詩以籼稻、黃麥、茅屋、池塘,織布聲等景物,同時從“枕”字入手,采用擬人手法,刻畫出了一幅甯靜祥和、安然自在的鄉村自然風光圖,結尾處一轉,間接抒情,表達了詩人對甯靜鄉村生活的熱愛和對故鄉的思念之情。

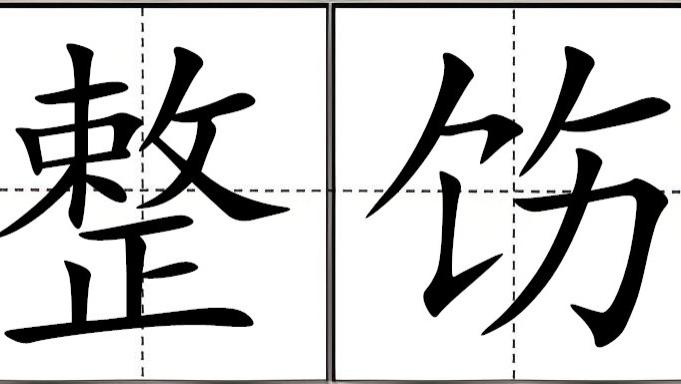

五、“粳籼秫”該怎麽讀?

正確讀音:jīng xiān shú

同音字:精 仙 熟

部首:米 米 禾

結構:左右結構

三字中,關于“粳”,特別說明下,最初音爲gēng,後來新華字典改爲jīng這個唯一聲音,張啓發、袁隆平等農業專家、一些學科教授等都對此有異議,認爲還是應該讀geng。不過現在字典上,只有jīng這個音了。

六、結語

古人雲:民以食爲天。糧食從古到今,都決定了人的生存發展。到了現代,靠雜交水稻之父,大家不再爲吃飽發愁了。但是時代發展之下,除粳米、籼米、秫米、薏米等稻類作物外,自然也需要向森林、海洋、大地求取更寬泛的食物種類,讓人們各取所需。當然,這也符合中央提出的樹立“大食物觀”,構建多元化食物供給體系的重要理念。希望今朝乃至以後,你我始終日出有念,日落有盼,碗裏有余糧,眼裏有光芒。