電視連續劇《彭德懷元帥》中,一場對日軍戰鬥過程中,129師傷亡很大,劉伯承建議撤退,彭德懷對劉伯承下死命令:拿不下關家垴,就撤了第129師的番號,殺頭不論大小。

爲什麽彭老總要對劉伯承說這麽重的話?這個關家垴是個什麽地方?關家垴戰鬥後來被彭老總自己稱爲一生戎馬生涯的四次敗仗之一。

究竟是怎麽回事?

這要從侵華日軍的“囚籠政策”說起。

“囚籠政策”與百團大戰

武漢失守以後,日本帝國主義已將重視國民黨輕視共産黨的政策,改變爲重視共産黨,輕視國民黨,逐漸轉移其主力來對付共産黨。日寇爲了發動太平洋戰爭,解除後顧之憂,企圖以華北作爲兵站基地,對我抗日根據地進行大規模的"掃蕩",同時加緊實行分割、封鎖的"囚籠政策"。

什麽是“囚籠政策”?日軍利用其占領的大中小城市和鐵路、公路交通線,構築碉堡、封鎖溝、封鎖牆,將抗日根據地分割成許多小塊。他們把鐵路比作柱子,公路和封鎖溝牆比作鏈子,據點、碉堡比作鎖子,使小塊抗日根據地變成囚籠一樣,限制八路軍的活動,以便鞏固其占領區。在這種情況下,華北敵後的鬥爭也變得日益困難和艱苦。

在國際國內極其複雜的形勢下,八路軍指揮部決定在華北發動一次大規模的進攻戰役。

戰役目的主要有兩個,一是影響全國戰局,克服投降危險,爭取時局好轉;二是徹底破壞正太路,拔除該線地區的若幹據點,打破敵人對根據地的囚籠政策,爭取使三個基本根據地聯成一片。

這次戰役從八月二十日開始至十二月五日結束,持續三個半月時間。戰役的規模和使用的兵力是逐步發展擴大的。七月二十二日發布預備命令時,規定使用約二十二個主力團,戰役開始後,實際參戰的主力部隊和地方武裝共計一百十五個團,近四十萬人,動用民工二十多萬人。八路軍副總參謀長左權同志根據參戰部隊的數目稱爲"百團大戰",此後宣傳這一戰役皆稱百團大戰。

百團大戰共分爲三個階段。第一階段爲交通總破襲戰,破壞敵人在華北所占領的主要交通線,重點是正太鐵路。第二階段主要任務爲攻堅作戰,對日軍盤踞的一些據點進行攻擊。第三階段主要反擊日、僞軍報複"掃蕩"。

其中第三階段時間從十月六日至十二月五日,中心任務是反掃蕩。八路軍一個半月對敵僞據點的攻擊和對交通線的破襲,使華北敵人受到沉重打擊,陷于混亂。敵人爲了扭轉局勢,遂調集部隊,對根據地進行報複掃蕩。

因此,粉碎敵人的掃蕩,就成爲百團大戰最後階段的主要內容。敵人使用兵力三萬多人,主要企圖是尋八路軍主力作戰,破壞八路軍領導機關和恢複其交通線。

拿不下關家垴,撤了你129師的番號,殺頭不論大小!

關家垴戰鬥就是在這個背景下爆發的。

先認識一下此役八路軍的主要對手“岡崎支隊”。有些人稱之爲“岡崎大隊”,是錯誤的,正確稱呼是“岡崎支隊”。

大隊是日本陸軍的固定編制單位,相當于營一級。戰時狀況下,日軍一個步兵大隊有700-1000人。

而岡崎支隊不是一個固定單位,是臨時從各師團旅團抽調一些部隊拼湊而成,所以只能稱爲“支隊”(支隊是臨時編組單位的意思)。

岡崎支隊的部隊來源是:第37、41師團各一個步兵中隊;獨立混成第9、16旅團各一個步兵中隊;獨立混成第9旅團一個山炮分隊;獨立混成第4旅團一個工兵小隊。另外還有一些辎重和救護人員等等。總人數是535人,比日軍一個正常大隊的人數要少很多。

八路軍這邊呢?

八路軍集中了以129師爲核心的八個主力團,分別是決死一縱25,38團,總部特務團,385旅772團,16團,18團,新十旅28團,386旅769團。

火力支援爲總部炮兵團。

阻擊援兵的三個團爲385旅13團,新十旅29,30團。

戰鬥過程就不說了,大家有興趣可以去看相關文章。

說一下最終的戰果,戰鬥打了兩天,消滅日軍超過400人,擊斃支隊長岡崎,但由于敵人援軍接近,天上又有航空隊飛機支援,爲避免更大損失,彭德懷下令撤退,未完成戰前制定的“全殲”岡崎支隊的戰鬥目標。

我軍曆史上,很少出現一線指揮官由于部隊傷亡過大,向上級要求撤退或改變打法,但在關家垴戰鬥中,386旅旅長陳赓及129師師長劉伯承均向彭德懷建議先不打了,放日軍離開後,在運動戰中尋機殲敵,彭德懷沒有批准,反而向下級發了脾氣:“有意見可以保留,但是命令必須執行!”“拿不下關家垴,撤了你129師的番號,殺頭不論大小!”

最終,八路軍參戰兵力超過12000人,傷亡600人,也有超過2000、3000的說法,有旅長、團參謀長負傷、也有團長犧牲。他們大多都是老兵和幹部,算是傷筋動骨,129師很久沒有緩過來。

爲什麽彭德懷堅持拿下關家垴?

這就得說到《亮劍》中的片段,獨立團能散能聚,強攻平安縣城了。但是筆者要提的,並不是獨立團聚起來之後,李雲龍團長變師長,指揮上萬人強攻平安縣城那段令人熱血沸騰的劇情(筆者最愛,看過無數次)。

這裏要說的重點,是爲什麽獨立團要散開,一個團不過一千多人,爲什麽不能成建制活動,必須化整爲零,分散成營甚至連排這樣的小股部隊。

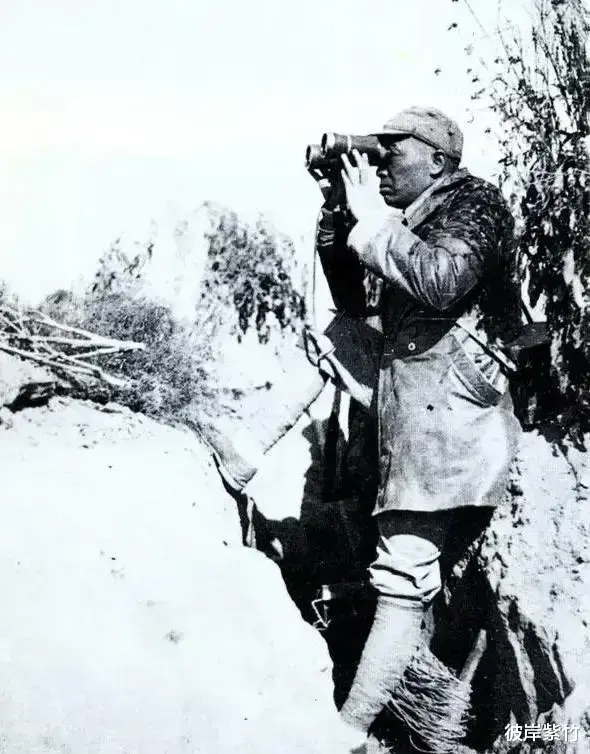

彭德懷

主要原因就是日軍在華北執行“囚籠”+“掃蕩”政策,在占領區通過鐵路、公路交通線,構築碉堡、封鎖溝、封鎖牆,將抗日根據地分割成許多小塊,限制八路軍活動。同時派出軍隊在抗日根據地展開掃蕩,企圖徹底消除八路軍的生存空間。

此時在抗日根據地掃蕩的日軍與八路軍之間的關系就像是捕鳥網與鳥的關系。在華北掃蕩的日軍人數就那麽多,去掃蕩的單支部隊的人數越少,能夠分出的部隊數量就越多,就好像網子的線越細,網子就越密,八路軍就像被網住的鳥,無論怎麽掙紮,都逃不出去。

真的這樣的話,八路軍的生存空間就會被大幅壓縮,爲了避免被敵人發現,就必須化整爲零,就像一只大鳥被很細的網子網住,只能像孫悟空一樣,變成好幾只更小的鳥,才能從網線之間的孔洞逃出去。

這就是獨立團在被迫分散活動的曆史背景。

但是這樣做很被動,而且兵力分散就意味著無法對敵人形成有效威懾跟打擊,畢竟“五個手指頭要纂成拳頭才能打人”。

當然還有一個方法,那就是被網住的鳥使盡全力去撞網子,因爲網線太細,就有可能被鳥撞破,如果有一只鳥真的把網撞破了,那麽獵人下次一定會換一張網線更粗,但是網洞更大的網(成本不變)。

堅決消滅深入根據地腹地的這支日本孤軍,就是八路軍要撞破圍住自己的那張網,只要能夠全殲岡崎支隊,那麽日軍在抗日根據地就不敢僅派小股部隊橫沖直撞。網洞大了,八路軍與根據地的抗日軍民活動的空間就大了。

這就是彭德懷堅持一定要拿下關家垴,全殲岡崎支隊的根本原因與戰略意圖。

爲什麽關家垴戰鬥傷亡如此大仍未能全殲日軍?

一、地形不利。

關家垴所在地區是連綿起伏的山地,關家垴是群山環抱之中的一處制高點,山頂又是一片面積約幾百平方米的平地,而且地形狹窄,大部隊無法展開,正是典型的易守難攻。

二、八路軍與日軍裝備差距大

日軍一個大隊起碼擁有步槍500多支,輕機槍36挺,重機槍12挺,擲彈筒36具,還有兩門70毫米的步兵炮。這等火力配置,就算山崎支隊不是滿編制,也非常難對付。岡崎支隊的士兵每人攜帶120發子彈和三枚手雷,配備輕機槍者攜帶810發子彈。

八路軍這邊,129師是當時八路軍三個主力師中裝備最差的,裝備最好的115師在平型關伏擊日軍的辎重部隊也付出了較大傷亡的代價。

八路軍即使有兵工廠,士兵也難以得到足夠的裝備,只有土制手榴彈和性能一般的步槍,而且缺乏重武器,如山炮和榴彈炮,機槍數量也十分有限。士兵每4個人才有一條槍,每人手裏所配備的子彈不超過20枚,手榴彈更不是人手一個。

除了裝備差距,士兵體格也差很多。抗戰期間,八路軍的夥食比國軍強得多,但也無法與日軍相比。日軍行軍作戰夥食定量爲精米580克、餅幹230克、罐頭肉150克、幹菜120克、梅幹45克、醬油40克、味增30克、鹽5克、砂糖20克、茶葉3克、清酒400克。

此外,日本士兵還可能會獲得其他食物和飲料,如蜜餞、納豆、糖果、海苔、魚幹等。

1938年八路軍的夥食標准爲每人每天主糧爲1斤8兩(16兩制,折合1.5斤),另有每人5分錢的菜金,也就是大家熟悉的“夥食尾子”。

因此日軍雖然身高比八路軍矮10cm,體重卻比八路軍重10kg,這一來一回,再加上日軍訓練有素,單兵戰力差距就更大。根據八路軍的統計,在拼刺刀時,八路軍和日軍的傷亡比是3:1,傷亡3名八路軍才能幹掉一名日軍。

三、指揮協同不力,未能有效發揮整體作戰能力

關家惱戰鬥是陣地攻堅戰,有別于八路軍以往傳統的遊擊作戰,完全是一種新的作戰樣式。關家惱戰鬥要求進攻各部要協同作戰,對于習慣了遊擊戰術的八路軍來說,協同起來十分困難。

當時很多幹部沒有手表,甚至沒有見過時鍾,戰士對時間的理解是一種"大概齊"的概念,往往將"響午"、"下午"等極其粗略的時間概念用于作戰的協同時間。但協同作戰對時間要求十分精確,當第一梯隊發起攻擊奪占目標之後,需要第二梯隊嚴格按照時間要求及時跟進,隨時超越第一梯隊戰鬥。

當攻堅作戰時,八路軍仍沿用遊擊戰的粗放式協同方式,當第一梯隊攻擊突破時,第二梯隊卻沒有及時跟上,結果第一梯隊受到敵人反擊時,很快就被打回來,連帶著第二梯隊也被迫撤回原來的攻擊位置。

這在奪島作戰中體現得更爲明顯,金門戰役時,就是由于第一梯隊登島後,第二梯隊沒有船只無法上島增援,導致第一梯隊三個主力團全軍覆沒,是解放軍戰史上的重大悲劇。

金門戰役

八路軍由于正規作戰訓練不足,缺乏有效的指揮協同,難以適應運動戰攻堅戰。主攻和助攻,左鄰和右鄰,火力和兵力,前進和後撤,換防和交接,都缺乏嚴密有效的協同。

八路軍在總結教訓時指出:"夜間攻擊前必須偵察地形,第二梯隊之位置應有別于白晝而向前靠擾,以便隨時應援。第一梯隊同時必須有襲擊不成時掩護步兵撤退之火力方可減少損害。"

正是由于協同不力,使八路軍在關家垴戰鬥中錯過了許多重大戰機。

如決死第1縱隊2個團換防時遭到日軍1個中隊(連)的偷襲,被敵重新奪占柳樹垴,使日軍占領了戰場上唯有的兩個制高點互爲犄角,相互策應。

這就使八路軍顧此失彼,只好正面仰攻關家垴,而後背又受到來自柳樹垴日軍的打擊,對關家垴進攻的小路寬度不足1米,被日軍來自兩個方向的火力封鎖傷亡慘重。

如何評價關家垴戰鬥的成敗得失?

犧牲如此大,仍未能全殲岡崎支隊,完成戰前目標,關家垴戰鬥究竟應不應該打,值不值得呢?

筆者認爲是值得的。

首先,實現了戰略目標。

此役過後,日軍意識到了八路軍的戰鬥力,再也不敢肆無忌憚地派小股部隊深入抗日根據地腹地,實現了部分的戰略目的。更重要的是,日軍發現了八路軍缺乏重武器,攻堅戰能力不足的弱點,如獲至寶。

如何對付戰鬥力強,在敵後根據地如魚得水,得到老百姓廣泛支持的八路軍呢?日本人想出來的辦法就是炮樓,沒錯,就是筆者之前寫的《共産黨才是抗日戰爭中流砥柱》那篇文章中提到的炮樓。

那篇文章詳細論述了這個過程。總之,炮樓出現之後,日軍徹底陷入了一個巨大的戰略陷阱,炮樓確實堅固,八路軍確實不容易打下來,可是日本人呢?成了縮在烏龜殼中的烏龜,徹底喪失了日軍聚在一起的體系化跟協同作戰的戰術優勢。

從這一刻裏,日本人已經輸掉了這場戰爭,只是戰略低能的日本人還沒發現而已。

炮樓

其次, 鍛煉了部隊。

此戰參戰部隊傷亡很大,甚至有些部隊可以說是大傷了元氣,但說到底部隊只有從血與火的戰場才能真正曆練出來。經過關家垴戰鬥的部隊後來都是129師甚至是解放軍中都數得上的主力,都以作風硬朗意志頑強而著稱。

在今天人民解放軍陸軍的現役18個集團軍中,當年直接參加一線強攻的7個團中就有6個團赫然在列,這都是經過大浪淘沙,最終留下來的精銳,這也是人民軍隊曆次戰役中極爲罕見的。

第三,發現了“貓耳洞”。

戰鬥結束後,彭老總、劉伯承、陳赓等人登頂關家垴,察看日軍在關家垴山頂布置的防禦工事和火力配置。劉伯承看到日軍挖的衆多“貓耳洞”後恍然大悟,這樣的洞雖然簡單,但是結構精巧,憑八路軍的輕武器很難徹底摧毀,能最大程度保護有生力量。

後來朝鮮戰場發揮大作用的坑道戰術,最早的雛形就是“貓耳洞”,後來經過陳赓的改良,成了在陣地戰中打敗美軍的利器。

貓耳洞