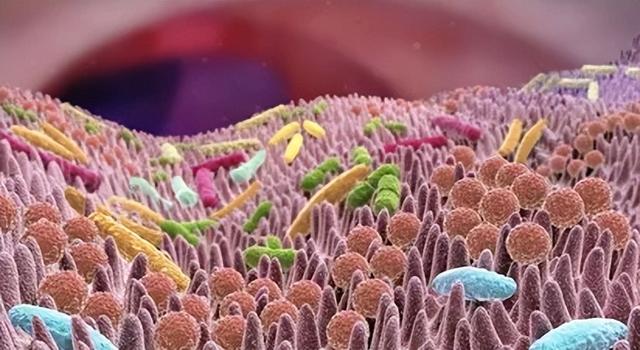

人體攜帶有遠遠超乎人體細胞數量的微生物,包括細菌、真菌、酵母和病毒等等,廣泛分布在人體表面的皮膚、口腔、消化道、呼吸道和生殖道等部位以及人體髒器內部和血液神經等系統中,其編碼的基因在數量上也遠遠超乎人類自身編碼的基因,僅僅在腸道中就有近千種微生物寄宿或通過。

人類與這些微生物通過彼此間協同進化形成互惠互利的共生複合體,腸道爲微生物提供最佳的生存環境,包括天然的厭氧條件,豐富的營養物質,以及適宜的溫度和pH 等,形成世界上生物種群密度以及遺傳多樣性單位面積最大的場所。同時這些微生物及其代謝産物也直接或間接的影響到人體的營養物質加工、消化吸收、能量平衡、免疫功能、胃腸道發育和成熟及其他多種重要的生理活動。雙方的互惠互利能夠維持人類腸道微生態系統的穩定和動態平衡。

腸道菌群

人體腸道菌群對宿主健康的有益功能包括參與營養代謝以及外源化合物和藥物代謝,維持腸道黏膜屏障的結構完整性,免疫調節和抵禦病原體等等。

代謝功能腸道菌群的代謝活動是對宿主代謝的補充。除了能夠産生維生素(比如維生素K)和消化人體自身不可消化的碳水化合物以外,它還在調節葡萄糖和脂質穩態和能量産生方面發揮重要作用。

結腸內細菌的存活主要依賴于上消化道中未完全消化的食物的存在。腸道細菌會發酵食物中的纖維産生有益的代謝物,比如短鏈脂肪酸(SCFAs),而如果飲食中限制不可消化的碳水化合物,例如增加蛋白質或脂質,則可能産生對人體健康更有害的其它代謝物。

細菌相互餵養細菌對食物的偏好千變萬化,這使得它們之間的相互作用非常複雜,尤其是在腸道這樣複雜的生態系統中。

細菌之間有多種形式的營養交換,某些種類的細菌産生的某些代謝物可以被其它細菌利用。比如,普通擬杆菌、普氏棲糞杆菌、嗜黏蛋白阿克曼氏菌等物種産生的琥珀酸,可以被多形擬杆菌或小韋榮球菌等其它物種所利用。

短鏈脂肪酸腸道菌群發酵複雜碳水化合物産生的主要短鏈脂肪酸是乙酸、丙酸和丁酸。短鏈脂肪酸具有獨特的生理作用,比如塑造腸道環境,影響結腸生理,作爲宿主結腸細胞的能量來源。

乙酸是最豐富的有機酸,因爲它可以由許多細菌産生,丙酸和丁酸往往是由特定的細菌産生的,在許多情況下,這些細菌需要乙酸才能生存。比如産丁酸的普氏棲糞杆菌不能在沒有乙酸的純培養物中生長。乙酸對産丁酸菌具有重要的作用。

人體腸道菌群中産丁酸的主要細菌屬于厚壁菌門,比如普氏棲糞杆菌、柔嫩梭菌和腸道羅斯氏菌。丙酸主要由某些梭狀芽孢杆菌以及擬杆菌産生。

調節免疫

調節免疫腸道菌群和免疫系統之間也保持著一種共生關系,腸道菌群是免疫系統正確發育的基礎,只有當正確運作時,它才能有效抵禦病原體和外來有害物質,同時對無害抗原保持耐受。

腸道菌群與腸道上皮一起形成一個抵禦感染威脅的保護屏障,並在腸道感染期間促進和維持免疫穩態方面發揮積極作用。這種抵禦病原體的功能可以通過不同的機制來實現,例如阻止病原體黏附到腸道上皮以及産生抗菌物質(比如細菌素)。

腸道菌群的形成過程貫穿人的一生,受到多種因素的影響。分娩方式、飲食、遺傳甚至黏蛋白的組成和結構都是影響細菌定植的因素。一旦細菌定植形成,它也會被細菌感染、抗生素治療、生活方式和飲食改變所改變。這一複雜生態系統的任何異常都可能會增加疾病的風險。在可以改變腸道菌群組成的各種因素中,飲食因其對微生物的直接影響而起著至關重要的作用。由于腸道菌群通過不同的活動和功能對人類健康的影響,調節腸道菌群和維持腸道穩態成爲一種幹預和改變人類健康的新興策略。

發酵食品和益生菌登場

發酵食品,比如酸奶、天貝、納豆、康普茶和泡菜等,在過去幾年中越來越受到歡迎,因爲它們在動物模型和人類中表現出潛在的健康益處。不同的臨床研究將食用發酵食品與預防不同疾病(比如肥胖、糖尿病或癌症)聯系起來。

發酵食品在世界各地許多文化的飲食中有著悠久的傳統,但它們在西方飲食中逐漸被加工食品所取代。將發酵食品重新引入飲食中,可以通過其中所含的微生物爲人類健康提供更高的益處,彌補因過度食用工業化食品而導致的不足。最近對飲食中富含發酵食品的人群進行的研究表明,這些食物可能是人類腸道菌群的強大調節劑,可以改善免疫系統,並可用于預防非傳染性慢性疾病。

其中不可消化的碳水化合物和益生菌等成分是調節腸道菌群的主要成分。因此,在發酵食品的背景下,益生菌一直存在于人類飲食中。

早在1853年,Joseph Leidy出版了“A Flora and Fauna within Living Animals”《活體動物中的“動植物群”》一書,這被認爲是微生物群落研究的起源。然後,其他一些重要人物的工作奠定了宿主-微生物相互作用的基礎,比如巴斯德、梅契尼科夫、科赫、埃舍裏希、肯德爾等。

巴斯德提出了“細菌可能是致病原因”的理論,但他也強化了這樣一種觀點,即那些非致病性的細菌可能在人類生理和健康中發揮重要作用;梅契尼科夫持同樣的觀點,他認爲人類腸道菌群的組成和相互作用對健康至關重要;埃舍裏希堅信了解腸道菌群的功能對于理解消化的生理學和病理學以及腸道疾病的治療至關重要。

19世紀是益生菌的黃金時代,那時候,第一批益生菌被分離出來。1917年,在第一次世界大戰期間,志賀氏菌在軍隊士兵中引起了大量的痢疾病例,造成了大量的死亡。Alfred Nissle教授從一名沒有出現感染性腹瀉的德國士兵的糞便中分離出一株大腸杆菌,該菌株對不同的致病性腸杆菌具有拮抗活性。從那時起,大腸杆菌Nissle 1917成功地用于治療不同的胃腸道疾病,並在今天繼續商業化。

1923年,法國藥劑師兼科學家Henri Boulard觀察到東南亞當地人咀嚼荔枝和山竹的果皮以減輕霍亂症狀,于是從荔枝和山竹中分離出了一株酵母菌,命名爲布拉酵母菌。這是當今公認的益生菌,在不同的臨床指南被推薦使用,以預防抗生素相關性腹瀉。

在20世紀初,隨著抗生素的發現,人們的注意力逐漸從益生菌轉移開來。到21世紀初,隨著生活方式的改變,人口老齡化,非傳染性疾病的增加,以及人們對健康和飲食的日益關注,再加上細菌對抗生素的耐藥性問題,益生菌又重新引起了人們的興趣。

科學研究表明,益生菌對許多疾病具有臨床潛力。據報道,益生菌可以抑制腹瀉,減輕乳糖不耐受和術後並發症,發揮抗菌和抗癌活性,減輕腸易激綜合征,預防炎症性腸病。益生菌也可以對腸道以外的疾病帶來好處,包括糖尿病、心血管疾病甚至神經精神疾病等等。這在很大程度上是因爲益生菌可以幫助創造一個更有利的腸道環境,調節腸道菌群的健康平衡,維持腸道內穩態。

益生菌是如何調節腸道菌群和維持腸道穩態的?

1、抗菌活性

益生菌對腸道菌群的調節很大程度上取決于其抗菌活性,可以對抗病原體,減少病原微生物的數量,恢複腸道菌群的健康平衡。益生菌可以産生抗菌物質,對競爭性腸道病原體發揮直接的抗菌作用,從而減少其在腸道的定植。

益生菌可以通過産生多種不同的抗菌化合物來發揮作用:

(1) 細菌素;

(2) 細菌素樣抑制物質;

(3) 乳酸和其它揮發性酸;

(4) 過氧化氫、二氧化碳和二乙酰等其它初級代謝物;

(5) 鐵載體;

(6) 生物表面活性劑;

(7) 抑制病原體黏附到腸道細胞的化合物。

細菌素細菌素是一類由20-60個氨基酸組成的具有抗菌活性的陽離子疏水多肽,它們是某些細菌在代謝過程中通過核糖體合成的,對其它細菌具有抑制活性。

革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌以及古細菌在對數生長期後期到穩定生長期早期會釋放抗菌肽。這些抗菌肽對不同的細菌、真菌、寄生蟲、病毒,甚至對細菌生物膜等天然抗性結構具有活性。

益生菌産生的細菌素可以通過以下三種機制發揮作用:

a. 作爲定植肽發揮作用,有助于産細菌素的益生菌在腸道環境中的生存;

b. 直接抑制病原體的生長;

c. 在腸道環境中作爲群體感應分子發揮作用。

益生菌産生的細菌素可以阻止病原體的繁殖或直接破壞病原體,並爲益生菌提供在腸道定植中與病原體競爭的優勢。它能夠發揮這種作用的方式是通過它們粘附微生物細胞和穿透磷脂膜的能力。然後,細菌素可以感應敏感細菌細胞質膜的通透性,導致細胞滲漏,抑制DNA和RNA的合成和/或細胞壁蛋白的合成,從而導致病原體死亡。

細菌素樣抑制物質細菌素樣抑制物質是不具有細菌素特征的分子量和廣譜抗菌活性的物質,所有與細菌素相似但不符合細菌素定義和分類的物質都被命名爲細菌素樣抑制物質。

乳酸和其它揮發性酸腸道菌群發酵不可消化的碳水化合物,可以産生不同的有機酸,最著名的是短鏈脂肪酸,比如乙酸、丙酸和丁酸,還包括乳酸。這些有機酸在宿主體內發揮不同的作用,參與不同的生理過程,包括結腸能量供應和營養因子、調節性T細胞的調控,甚至可能影響腸道以外的器官,包括大腦。短鏈脂肪酸還能抑制致病菌的生長,並可能通過降低pH值來殺死致病菌。

過氧化氫、二氧化碳和二乙酰等其它初級代謝物一些益生菌會産生過氧化氫,過氧化氫可以降低病原體的毒力和對上皮細胞的侵襲,甚至可能導致腸道病原體死亡。

許多乳酸菌具有將檸檬酸代謝爲二氧化碳、乙酸、二乙酰和丁二醇的能力,尤其是乳球菌和明串珠菌。二乙酰負責奶制品中特有的芳香,它可以通過革蘭氏陰性菌精氨酸的結合蛋白反應,從而幹擾精氨酸的利用,抑制革蘭氏陰性菌的生長。

乳酸菌在發酵過程中也會産生二氧化碳,例如,明串珠菌是一種在乳制品發酵過程中非常重要的微生物,它能夠利用乳糖和檸檬酸産生二氧化碳。在牛奶發酵過程中,二氧化碳的産生量至關重要,它不僅影響發酵産品的風味和芳香,還影響藍紋奶酪的質地。但是,二氧化碳不僅影響發酵産品的感官方面,還能夠産生厭氧環境,抑制酶脫羧反應,破壞細胞膜。因此,異型發酵乳酸杆菌産生的二氧化碳在食品中也具有防腐作用,在腸道水平上可以作爲對病原體具有抗菌特性的代謝物。

鐵載體(Siderophores)

鐵載體(Siderophores)鐵載體是由細菌和真菌等微生物産生的低分子量、有機和高親和力的鐵螯合化合物。這些微生物之所以産生鐵載體,是因爲它們需要鐵來生存,而在自然界中沒有適當形式的鐵供這些微生物使用,所以需要鐵載體來螯合並獲得鐵。

基于此,産鐵載體的細菌會搶奪環境中對其它微生物至關重要的遊離鐵,從而抑制它們的生長。例如,某些産鐵載體的雙歧杆菌菌株可以抑制艱難梭菌和産氣莢膜梭菌在胃腸道中的生長。

生物表面活性劑一些益生菌會産生一種叫做生物表面活性劑的物質,可以阻止胃腸道中的致病體生長。它們的特征是兩親性,也就是說,它們有兩個不同的部分,一個是疏水的,另一個是親水的。這些生物表面活性劑會改變細胞膜的物理結構,並通過破壞或裂解膜而導致通透性增加。乳酸菌産生的生物表面活性劑可以減少細菌病原體的粘附。

抗黏附化合物和共凝集雖然很多細菌可以産生具有抗菌活性的代謝物,但是也有一些菌株沒有直接殺菌作用,然而,它們具有通過其它機制抑制病原體黏附的能力,比如自己黏附到腸黏膜上。這種特性賦予了它與病原體競爭宿主細胞結合位點的能力,也爲益生菌提供了更多的與宿主相互作用的機會。

益生菌具有自凝集和共凝集的特性,自凝集是同一細菌物種之間的相互作用,它與黏附相關,是許多細菌定植的先決條件。共凝集是不同的細菌物種之間通過特殊的分子相互粘連在一起的過程,益生菌可以與病原體共凝集並取代病原體,從而抑制其定植。

2、穩定腸道上皮屏障,增強屏障功能

益生菌可以幫助穩定腸道上皮屏障,增強腸道屏障功能,調節腸道黏膜免疫,從而維持腸道內穩態。

黏膜免疫系統免疫系統是一個由細胞和蛋白質組成的複雜網絡,保護身體免受任何外來物質(抗原)的侵害。免疫系統通常分爲先天性免疫系統和獲得性免疫系統,每一類都具有特定的特征,兩者協同工作以保護宿主免受外來物的侵害。

先天免疫是指抗原在體內出現後立即或數小時內就發揮作用的非特異性防禦機制。先天免疫反應是由抗原的化學性質激活的,它是獲得性免疫反應開始的必要條件,它也可以産生自身免疫。先天免疫是宿主對微生物入侵的主要反應,通過Toll樣受體等模式識別受體對病原體或不需要的物質進行識別。一旦被識別,就會産生炎症反應,目的是定位感染並避免其傳播。

獲得性免疫是指抗原特異性免疫反應。獲得性免疫反應比先天免疫反應更爲複雜。抗原首先要經過加工和識別。一旦抗原被識別,獲得性免疫系統就會産生一群專門設計來攻擊該抗原的免疫細胞。獲得性免疫還會形成一種記憶,使未來對特定抗原的反應更有效。

黏膜免疫系統是整個免疫系統中最大的組成部分,可在感染威脅的主要部位提供保護,也就是黏膜。黏膜免疫系統在功能和解剖學上都很複雜,它與外來抗原保持永久聯系,比如腸道黏膜免疫系統與腸道細菌和食物成分,它不僅要識別有害抗原並對其作出反應,而且要識別無害的抗原並耐受它。

也就是說,黏膜免疫系統有三個主要功能:

a. 保護黏膜免受潛在危險微生物的定植和入侵;

b. 阻止不同來源的未降解抗原的攝取,比如未完全消化的食物;

c. 如果這些抗原到達人體內部,防止對它們産生潛在有害的免疫反應。

腸道黏膜免疫系統很特殊,因爲它持續暴露于抗原中,只有一層腸細胞將這些抗原與免疫細胞分開。黏膜中的淋巴組織稱爲黏膜相關淋巴組織,並根據其所在位置而改變名稱。比如,位于腸道內的淋巴組織稱爲腸相關淋巴組織,它可分爲分組織性腸淋巴組織和彌漫性腸淋巴組織。

組織性腸淋巴組織是與抗原相遇的地方,它的主要功能是誘導免疫反應。它由派爾集合淋巴結組成,這是遍布小腸回腸區域的小塊淋巴組織,含有CD4, CD8, T細胞和B細胞。覆蓋上皮的M細胞負責將抗原運送到派爾集合淋巴結,從而啓動獲得性免疫反應。一旦啓動反應,分泌型IgA 産生,其它免疫細胞通過派爾集合淋巴結進入腸系膜淋巴系統。分泌型IgA細胞的功能是阻止病原體粘附到腸道表面,防止細胞損傷。

另一方面,彌漫性腸淋巴組織由分散的細胞組成,包括散在于黏膜固有層及上皮細胞層內的淋巴細胞。這部分腸淋巴細胞是由成熟的效應細胞組成的,是腸道免疫系統的效應位點。

簡而言之,根據其解剖和功能特性,腸相關淋巴組織可分爲誘導位點和效應位點兩個部分。這兩個部分之間的交流是胃腸道免疫反應的基礎。

腸上皮細胞通常只被理解爲對抗抗原的物理屏障。最近發現,它們也具有免疫能力,能夠識別Toll樣受體抗原並産生細胞因子。腸上皮細胞是維持腸黏膜完整性的基礎。從結構的角度來看,單層腸上皮細胞將黏液和腸道菌群與免疫細胞分開。因此,杯狀細胞産生的黏液和腸上皮細胞形成一道屏障,是抵抗感染和炎症的主要防禦機制,其完整性的破壞是導致炎症性腸病等腸道疾病的主要原因之一。

益生菌調節腸道黏膜免疫系統

益生菌調節腸道黏膜免疫系統腸道菌群是腸道黏膜生態系統的一部分,它也會影響免疫反應,是維持腸道內穩態的關鍵部分。一些特異性調節性T細胞可以建立對腸道菌群的免疫耐受,抑制免疫反應,從而調節慢性組織炎症和自身免疫性疾病。

調節性T細胞具有一定的可塑性,飲食因素可以通過影響免疫細胞直接影調節調節性T細胞的可塑性和功能,也可以通過調節腸道菌群間接發揮作用,因此可能具有控制疾病結果的潛力。

腸道菌群産生的其它化合物,比如細菌脂多糖(LPS),對免疫系統具有重要影響。脂多糖是革蘭氏陰性菌細胞壁的主要成分,具有極強的先天免疫刺激作用。它被一種叫做脂質A的特殊碳水化合物脂質片段固定在細菌外膜上。脂質A成分是LPS的主要免疫刺激中心。LPS或脂質A在哺乳動物生物體中會引發許多生理免疫刺激作用,但是高劑量也會導致病理反應,比如誘導感染性休克。LPS暴露增加與低度炎症、胰島素抵抗和心血管風險增加有關。

鞭毛蛋白由可運動的細菌産生,是另一種影響免疫力的物質。在與腸道菌群失調引起的炎症相關的不同因素中,鞭毛蛋白的水平就是其中之一。鞭毛蛋白可以通過炎性小體激活促炎基因表達。當腸道菌群中富含可運動的細菌時,黏膜就容易被侵入,從而激活促炎基因的表達。2019年進行的一項研究表明,利用純化的鞭毛蛋白産生黏膜抗原(鞭毛蛋白特異性IgA),有助于控制鞭毛細菌,從而阻止慢性腸道炎症的發生。

鞘脂是另一組顯著影響腸道內穩態的分子,它們調節炎症和免疫,最近被確定爲炎症性腸病患者糞便中最豐富的代謝物之一。然而,並非所有鞘脂都對腸道健康有害。最近,一項研究表明,擬杆菌來源的鞘脂對維持腸道內穩態至關重要,缺乏鞘脂會引起炎症。

腸道菌群産生的代謝物中最知名和研究最多的是短鏈脂肪酸。短鏈脂肪酸除了作爲結腸細胞的主要能量來源、改善腸上皮屏障從而發揮防禦功能以外,還具有許多其它功能。它們會調節先天免疫細胞的功能,比如巨噬細胞、中性粒細胞和樹突狀細胞。此外,短鏈脂肪酸還可以調節T細胞和B細胞的分化及其介導的抗原特異性獲得性免疫。

因此,腸道細菌可以影響免疫反應,幫助維持健康或導致疾病,取決于它們的平衡。沒有腸道菌群的存在,就不會形成一個適當的免疫系統,而免疫系統的改變也會導致腸道菌群組成的變化,從而導致病理情況的發生,並影響到腸道以外的區域,比如大腦或呼吸系統等等。

益生菌也可以影響和調節黏膜免疫系統。益生菌的表面成分,比如鞭毛、菌毛、表層蛋白、莢膜多糖、脂質磷壁酸和脂多糖等等,可以被模式識別受體特異性識別,在維持腸道穩態和促進腸道健康中發揮作用。

這些益生菌成分可以調節細胞蛋白酶依賴的信號級聯反應,産生多種細胞因子和趨化因子,減輕炎症並增強腸上皮功能。此外,益生菌産生的一些代謝物,比如短鏈脂肪酸和細菌素,可以通過增加黏液分泌來保護腸道上皮屏障,抵禦病原體。益生菌也可以通過細菌轉移,直接在遠離腸道的地方發揮作用,就像細菌從腸道轉移到哺乳期婦女的乳腺一樣。益生菌産生的代謝物也可能通過腸道被吸收,對腸道以外的地方産生影響。

總結

健康的腸道菌群按照一定的比例組合,各菌間互相制約,互相依存,在質和量上形成一種生態平衡,表現爲有益微生物占優勢。相比之下,疾病狀態下的腸道菌群表現爲有益微生物減少以及有害微生物增多,這就是腸道菌群失調,也就是腸道菌群平衡被破壞,數量和質量的變化導致致病性和有害的微生物在腸道內的異常增加或定植。

在當今社會,日益惡化的環境中,除抗生素以及各種藥物的濫用外,食物防腐劑、食品保鮮劑、食品色素等都嚴重破壞著人類與微生物共生的動態平衡。同時人們飲食的不規律、偏食、過多食用帶有殺蟲劑的蔬果,以及工作生活壓力導致的緊張焦慮等都會破壞腸道內穩態,一些敏感的腸道細菌被抑制,未被抑制的細菌則趁機大量繁殖,從而引起菌群失衡,最終導致各種各樣的生理和心理疾患的發生。調節腸道菌群平衡和維持腸道穩態對于維持我們的健康至關重要。

益生菌可以通過不同的機制調節腸道菌群的組成,這些機制與其代謝物的産生和膜組分有關。益生菌也可以影響腸道黏膜免疫系統的反應,幫助維持腸道內環境穩態。

值得注意的是,由于胃腸道生態系統的複雜性,腸道菌群的組成和活性、腸道屏障的狀態等因素對益生菌的功能有很大的影響。所以,不同的個體對同一種益生菌的反應往往也不盡相同。不同的益生菌菌株也具有不同的用途,即使是同一菌株,如果與其它物質(比如益生元和抗氧化劑)一起使用,菌株的效果也可能發生改變,找到最適合自己的益生菌最重要。

圖片均來自網絡