近日,支原體肺炎頻繁登上熱搜,全國各地醫院人從衆,肺炎支原體感染來勢洶洶,多以兒童爲主,這也讓不少家長憂心不已。支原體肺炎到底是怎麽回事?我們要怎麽預防?感染了該怎麽辦?今天,我們主要從腸道菌群的角度來談一談。

支原體肺炎是怎麽回事?

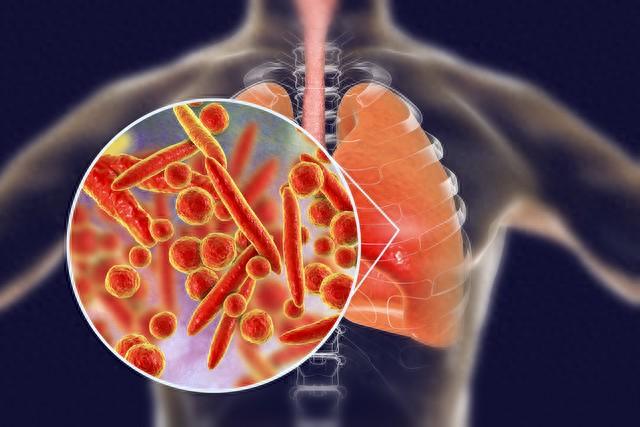

支原體是一類介于細菌和病毒之間,無細胞壁的,能自我複制的原核生物,直徑較小,是目前發現的最小微生物。在人類、動物和植物中已經發現了200多種支原體,但其中只有少數已被證明能引起人類疾病。主要致病性支原體包括肺炎支原體、生殖支原體、發酵支原體、人型支原體、穿透支原體、梨支原體和解脲脲原體,它們可導致人類和動物呼吸道和泌尿生殖系統疾病。

肺炎支原體是導致兒童社區獲得性肺炎的最重要病原體之一。最新的全國全年齡急性呼吸道感染患者前瞻性監測研究顯示,肺炎支原體是社區獲得性肺炎相關的第二大病原體,占社區獲得性肺炎病例的18.6%。肺炎支原體肺炎占兒童社區獲得性肺炎病例的20-40%。肺炎支原體的主要傳播途徑是呼吸道飛沫,潛伏期約爲1-3周,近年來,5歲以下兒童肺炎支原體肺炎有所增加。

肺炎支原體感染通常是自限性和輕度的。然而,在一些患者中,它可能發展成嚴重或危及生命的疾病。下呼吸道感染被認爲是兒童發病和死亡的常見原因。肺炎支原體感染也與慢性肺病和支氣管哮喘有關。除了引起嚴重的下呼吸道疾病和較輕的上呼吸道症狀外,肺炎支原體還可引起其它肺外疾病和感染後事件。肺外並發症可發生在皮膚、腎髒、胃、腸、心髒、肌肉骨骼、大腦和血液系統等,導致一些不尋常的臨床症狀,嚴重時可能危及生命。

肺炎支原體的感染機制

肺炎支原體的感染機制很複雜,可導致肺內和肺外感染。

肺炎支原體肺內感染的致病機制:

在初始階段,肺炎支原體通過末端結構附著在宿主支氣管纖毛上皮表面,誘導感染細胞的細胞內代謝和超微結構改變,促進病原體在細胞內的傳播,導致纖毛受損,細胞死亡,並協同其他因素産生人類呼吸道症狀。由于肺炎支原體基因組小且生物合成能力有限,其生存和發育需要依賴宿主細胞提供必要的營養。肺炎支原體的細胞膜可以與宿主細胞膜緊密接觸,從而促進其生長和增殖所必需的化合物的交換。此外,它被認爲能夠通過將微管插入宿主細胞中來吸收葡萄糖、膽固醇和氨基酸等營養物質。肺炎支原體侵入宿主細胞後,會釋放毒素、過氧化氫和超氧化物自由基,直接導致細胞損傷。肺炎支原體的Hape酶、脂質、脂蛋白、糖脂質等成分會激活宿主炎症通路,誘導細胞因子産生,炎症的發生最終造成間接損傷。肺炎支原體還通過其免疫逃避機制逃避宿主免疫系統,有助于在體內存活較長時間,從而引起更嚴重的臨床表現。

肺炎支原體肺外感染的致病機制:

除了典型的呼吸道症狀外,肺炎支原體還可引起一些肺外並發症。重要的是,肺炎支原體感染引起的肺外表現有時在沒有肺炎甚至呼吸道症狀的情況下發生。肺炎支原體感染有無數的肺外表現,可能涉及所有系統和器官。

一些呼吸道表面免疫屏障不成熟或受損的患者感染肺炎支原體後,可能不足以發展爲肺炎,但是病原體可通過受損肺上皮細胞之間的間隙被動轉移到血液循環中,並通過黏附紅細胞轉移到其它器官,所以它可以直接侵入呼吸道外的組織和器官,引起肺外感染。支原體菌血症的發生是肺外感染的直接表現。在富含細胞因子産生細胞的組織中,肺炎支原體的膜脂蛋白可誘導局部細胞因子産生,從而導致組織和器官的炎症損傷。據報道,IL-17是全身性免疫反應中重要的免疫介質,可能與疾病的嚴重程度和肺外發病機制有關。肺炎支原體抗原會分子模擬宿主細胞成分或引起宿主細胞膜抗原結構的改變,從而刺激宿主自身免疫。因此,針對肺炎支原體感染的抗體也會靶向多種宿主組織,形成免疫複合物,對多種組織和器官造成損傷。肺外表現不僅與感染過程和自身免疫直接相關,還與血管並發症有關。肺炎支原體可通過血源性轉移到遠端器官,局部誘導細胞因子和趨化因子(包括TNF-α和IL-8)影響血管壁,最終導致局部血管炎和血栓性血管阻塞。血栓可出現在身體任何部位的血管,肺血管是最常見的受累部位,因此胸痛是最常見的症狀,其次是神經系統症狀和腹痛。肺炎支原體肺炎導致腸道菌群失衡,可能增加哮喘風險

肺炎支原體感染後,機體可産生IL-17、TNF-α、TGF-β等促炎細胞因子,通過清除病原體促進組織修複,機體還可産生IL-10等抗炎細胞因子,下調機體的免疫反應,抑制促炎細胞因子的過度表達,從而控制機體的炎症反應,減輕病原體造成的損害。

肺炎支原體肺炎可引起機體全身性炎症反應,導致免疫功能紊亂,從而引發急性支氣管哮喘發作,加重支氣管高反應性,甚至導致嚴重或難治性哮喘。許多患有肺炎支原體肺炎的兒童在臨床症狀消退後會出現反複喘息和小氣道功能下降,最終導致哮喘,尤其是那些伴有喘息的肺炎支原體感染患兒發展成哮喘的風險更高。患有特應性疾病的患者也更容易因爲肺炎支原體感染而引發喘息。

腸道是人體最大的免疫器官。腸道菌群組成和功能的變化可以通過黏膜免疫系統影響呼吸道,另一方面,呼吸道菌群紊亂也會通過免疫調節影響消化道。腸道菌群的平衡可以影響肺部疾病的發生、發展和預後。由細菌和病毒引起的肺部感染可以導致宿主腸道菌群的變化和失衡,伴隨著黏膜屏障和免疫功能受損,進一步促進肺部感染的發生。

肺炎支原體感染也可以導致患兒腸道菌群失衡。在肺炎支原體肺炎患兒中,腸道微生物的豐度和多樣性也明顯不同于健康兒童。與健康兒童相比,肺炎支原體肺炎患兒腸道中黃色瘤胃球菌、丁酸梭菌、乳杆菌和雙歧杆菌的豐度較低,而伴有喘息的肺炎支原體肺炎的兒童的黃色瘤胃球菌和丁酸梭菌數量明顯更少。

哮喘有關的腸道菌群研究發現,在生命的第一個月影響腸道菌群的定植可能會影響兒童哮喘的發生。在出生後的前100天,腸道菌群的短暫變化,比如毛螺菌、韋榮球菌、棲糞杆菌和羅斯氏菌屬細菌數量的減少,可能增加哮喘的風險。因此,肺炎支原體肺炎導致的腸道菌群的變化也可能與肺炎支原體感染患兒的喘息有關。

在肺炎支原體肺炎患兒與炎症因子的相關性分析中,黃色瘤胃球菌與促炎症的IL-17呈負相關,丁酸梭菌與促炎症的IL-17和TNF-α呈負相關,但與抗炎症的IL-10呈正相關。由此可見,腸道菌群的改變在肺炎支原體肺炎的免疫反應中起著至關重要的作用,腸道黃色瘤球菌和丁酸梭菌的顯著下降導致炎症反應的加劇,這可能促進喘息型肺炎支原體肺炎的發生,最終增加哮喘風險。

總之,肺炎支原體感染引發免疫紊亂,隨後是腸道菌群失調,這反過來又放大炎症反應。腸道有益微生物的數量決定了兒童腸道微生態平衡,並與肺炎支原體肺炎兒童的嚴重程度和預後有關。調節腸道菌群,維持平衡的腸道微生態環境,可能是預防肺炎支原體肺炎兒童哮喘的未來趨勢。

腸道菌群失調會加重肺炎支原體感染風險

腸道菌群失調除了導致炎症性腸病等腸道疾病以外,還與呼吸道疾病、心腦血管疾病、神經系統疾病等腸外疾病密切相關。腸道菌群可通過腸肺軸調節病原體對呼吸道的感染。腸道菌群失調會加重流感病毒、肺炎克雷伯菌和肺炎鏈球菌等病原體對呼吸道的感染。

同樣,事先經過抗生素處理誘導小鼠腸道菌群失調,然後再感染肺炎支原體,結果發現,小鼠的體重下降更加明顯,肺組織中的肺炎支原體載量更多,細支氣管和支氣管周圍炎症細胞浸潤程度明顯增加,淋巴細胞的浸潤也增加了,肺組織炎症病理水平更高,很顯然,腸道菌群失調可以顯著加重肺炎支原體感染引起的炎症反應。

正常情況下,病原體誘導的Th1型免疫反應和Th2型免疫反應是處于動態平衡的。Th1免疫是促炎性的,專門用于殺死進入的病原體。但是,過度的促炎反應會造成很多組織損傷,所以必須有一種方法來抵消它,Th2免疫則通過抗炎來平衡Th1反應。抗生素處理的小鼠在肺炎支原體感染後,脾淋巴細胞中分泌幹擾素-γ的CD4+ T細胞(Th1細胞)和血清特異性IgG水平相比于沒有經過抗生素處理的小鼠明顯減少,這會導致機體清楚肺炎支原體的能力減弱。

抗生素導致的腸道菌群失調後分泌幹擾素-γ的CD4+ T細胞減少,也就是說感染引起的Th1型免疫反應減弱,這意味著Th1/Th2平衡失衡,形成偏向Th2的免疫反應。強烈的Th2反應會激活體內産生過多的引起過敏反應的IgE抗體,隨之而來的就是更高的過敏風險。Th2型免疫和氣道高反應性也是支氣管哮喘發生的主要原因,腸道菌群的改變導致肺炎支原體感染引起的Th2偏向性免疫反應也可能是引起哮喘的發病機制之一。

通常,機體的腸道菌群一般相對穩定,但飲食習慣的改變、過度使用廣譜抗生素或免疫抑制劑等等都會導致腸道菌群失調,這無疑都會大大增加我們感染病原體的機會,同時增加感染後遺症的風險。

益生菌降低阿奇黴素治療肺炎衣原體肺炎的副作用

由于肺炎支原體沒有細胞壁,因此青黴素、頭孢等β-內酰胺類抗生素對其完全無效,因爲它們都是以細菌細胞壁作爲靶點,抑制細胞壁肽聚糖的合成而發揮作用。但是它對大環內酯類藥物和相關抗生素敏感,包括四環素和喹諾酮類藥物,它們是通過抑制細菌蛋白質的合成而發揮作用。由于大環內酯類藥物毒性低,對病原體的最小抑菌濃度低,並且在幼兒中無禁忌症,因此大環內酯類藥物和相關抗生素,特別是阿奇黴素,通常是兒童肺炎支原體肺炎的一線治療藥物。

然而,不可忽視的是,阿奇黴素會導致腸道菌群失調,擾亂胃腸道菌群的定植抵抗,引發臨床症狀,最常見的是腹瀉。阿奇黴素的使用會增加抗生素相關性腹瀉的發生率。同時,我們不容忽視的是抗生素的使用會破壞我們的腸道菌群,首先這可能加重其它繼發性感染的風險和嚴重程度,同時腸道菌群在正常宿主生理的許多方面都起著至關重要的作用,抗生素治療導致的腸道菌群的破壞也可能爲未來的健康埋下隱患。

在阿奇黴素治療的同時補充益生菌,可以有效預防肺炎支原體肺炎患兒發生抗生素相關性腹瀉。益生菌在一定程度上幫助重建了腸道菌群,特別是恢複了細菌多樣性。同時,益生菌治療後,腸道黏膜屏障功能也顯著改善,全身炎症明顯減輕。

因此,益生菌可以有效地預防和治療阿奇黴素治療肺炎支原體肺炎引起的腹瀉,同時似乎可以提高阿奇黴素的治療效果,可能是一種很有前景的治療肺炎支原體肺炎的策略。

益生菌可促進M1型肺泡巨噬細胞活化,減弱肺炎支原體肺炎

雖然大環內酯類抗生素是兒童肺炎支原體肺炎的一線治療藥物,但由于其存在胃腸道副作用,其對腸道菌群的破壞也可能爲未來埋下健康隱患,再加上大環內酯耐藥性肺炎支原體發生率的增加,使得肺炎支原體感染的治療具有一定挑戰性。

益生菌既然可以有效地預防和治療抗生素相關性腹瀉,同時似乎可以提高阿奇黴素的治療效果,那麽益生菌單獨使用有用嗎?

近年來,多項研究發現腸與肺之間存在相互作用,口服某些益生菌菌株可以對抗呼吸道感染,包括病毒和細菌感染。

有研究人員在給小鼠感染肺炎支原體之前先讓其補充益生菌,那麽結果發現了什麽呢?

益生菌可以減輕鼻內肺炎支原體感染後肺部的病原體載量;益生菌可以減輕肺炎支原體感染後的肺部炎症反應;益生菌可以影響炎症細胞募集和細胞因子産生;益生菌可以促進肺炎支原體感染小鼠肺中M1型肺泡巨噬細胞的活化。先天免疫細胞,比如中性粒細胞和肺泡巨噬細胞,構成了抵禦病原體感染的第一道防線。在正常小鼠肺中,巨噬細胞是最重要的免疫細胞,中性粒細胞很少,但是當小鼠感染呼吸道病原體時,外周血中的中性粒細胞和Ly6C-單核細胞會被招募到肺組織中,然後Ly6C-單核細胞在肺組織中分化爲肺泡巨噬細胞。

肺泡巨噬細胞是先天免疫防禦肺炎支原體感染的最重要組成部分。在不同環境因素的作用下,巨噬細胞可以向不同的方向極化,獲得了不同的功能表型,一個是經典活化的M1型巨噬細胞,通過脂多糖LPS和幹擾素-γ激活,主要分泌促炎因子,另一個是選擇性活化的M2型巨噬細胞,由IL-4等炎症因子激活,主要發揮抗炎作用。

感染肺炎支原體後,益生菌可以促進M1型肺泡巨噬細胞的活化,表現爲iNOS、TNF-α和CXCL1的表達增加;而口服幹酪乳杆菌CNRZ1874也可以抑制M2型肺泡巨噬細胞的活化,表現爲Arg1、Chi3l3和IL-4的表達顯著降低。M1肺泡巨噬細胞的激活和M2肺泡巨噬細胞的失活有助于清除肺炎支原體和減輕肺炎支原體肺炎。

總之,補充益生菌可能促進M1型巨噬細胞的活化,有助于清除肺炎支原體,減弱肺炎支原體肺炎。益生菌可能是一種緩解肺炎支原體肺炎的替代策略,在臨床治療肺炎支原體感染方面具有很大的潛力。

總結

肺炎支原體是社區獲得性肺炎最常見的病原體之一,肺炎支原體感染通常是輕度的和自限性的,我們不必過于恐慌。但是,一些患者也可能發展爲嚴重和難治性肺炎,這可能危及生命,特別是在嬰兒和老年人中。肺炎支原體也可能導致哮喘並引起肺外表現,包括皮膚、肌肉骨骼、神經、血液、消化和腎髒系統,所以也需要予以重視。

腸道是人體最大的免疫系統,腸道菌群的穩態是維持宿主健康的前提。腸肺軸反映了正常的腸道菌群可以增強肺部抵抗和消滅病原體的能力,從而對肺部疾病的進展起到積極的作用。

肺炎支原體感染會引發免疫紊亂和腸道菌群失調,這反過來又放大炎症反應,加重感染症狀。腸道黃色瘤球菌和丁酸梭菌的顯著下降更是會導致炎症反應的加劇,這可能促進伴有喘息的肺炎支原體肺炎的發生,最終增加哮喘風險。

由于各種原因導致的腸道菌群失調,比如不健康的飲食、過度使用抗生素等藥物,都會大大增加我們感染病原體的機會,同時增加感染後遺症的風險。我們都剛剛經曆過新冠病毒感染,很多人可能還沒有完全從感染本身和治療感染的藥物導致的腸道菌群失調中恢複過來,這無疑都會增加我們在來勢洶洶的肺炎支原體感染中中招的風險。

肺炎支原體也可能對人氣道上皮細胞和纖毛造成損傷,影響黏液-纖毛清除系統的功能和宿主免疫,進而增加機會致病菌的共感染率。據報道,肺炎支原體肺炎的合並感染率可達27-48%,並且與複發性肺炎支原體肺炎密切相關。

阿奇黴素通常是兒童肺炎支原體肺炎的一線治療藥物,但是我們必須重視抗生素破壞腸道菌群可能導致的繼發性感染以及長期的健康隱患,同時也需要防範抗生素耐藥性肺炎支原體的出現。

如果是輕度感染,它通常是自限性的,我們不應該盲目用藥,首先可以考慮健康飲食和適當補充益生菌,它可以通過調節免疫系統促進肺炎支原體的清除,減弱肺炎支原體肺炎。

如果症狀嚴重不得不使用藥物幹預的情況下,藥物幹預的同時適當補充益生菌可以減輕藥物對腸道菌群的破壞以及隨之而來的副作用,同時還可以加速感染的恢複。

秋冬季是感染的高發期,保持健康的腸道菌群可以大大降低我們感染肺炎支原體和其它病原體的風險,不幸感染了,維持健康的腸道菌群也可以降低感染的嚴重程度和預後不良,並幫助我們迅速從感染中恢複,減少感染後遺症的發生。維持平衡的腸道菌群,將成爲預防和治療呼吸道感染的未來趨勢。

據預測,十一月將進入肺炎支原體感染的高峰期,流感病毒也將狂飙來襲,你的腸道菌群准備好迎戰了嗎?

圖片均來自網絡

參考資料:

Jiang Y, et al. Intestinal bacteria flora changes in patients with Mycoplasma pneumoniae pneumonia with or without wheezing. Sci Rep. 2022; 12(1): 5683.

Zeng W,et al。Antibiotic-induced gut microbiota dysbiosis aggravates Mycoplasma pneumoniae infection。Chin J Microbiol Immunol。2020; 40(1): 68.

Ling Z, et al. Role of Probiotics in Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children: A Short-Term Pilot Project. Front Microbiol. 2019; 9: 3261.

Zhang N, et al. Lacticaseibacillus casei CNRZ1874 supplementation promotes M1 alveolar macrophage activation and attenuates Mycoplasma pneumoniae pneumonia. J Appl Microbiol. 2023; 134(3): lxad022.

Hu J, Ye Y, Chen X, Xiong L, Xie W, Liu P. Insight into the Pathogenic Mechanism of Mycoplasma pneumoniae. Curr Microbiol. 2022 Dec 2;80(1):14. doi: 10.1007/s00284-022-03103-0. PMID: 36459213; PMCID: PMC9716528.