准備迎接新生命的到來應該是人生中最快樂的時光之一,然而,現在不孕不育已經成爲一個非常常見的問題,根據世界衛生組織2023年發布的報告,全球約六分之一人口患有不孕不育症。據國家衛健委相關部門統計,我國2016年約有近4500萬不孕不育症患者,而且每年以數十萬的速度遞增。目前,全國有育齡夫婦大約2.4億人,不孕不育發生率大概在15-20%之間,也就是說,每六對育齡夫妻中可能就有一對不孕不育。

女性不孕的原因通常包括輸卵管梗阻等輸卵管疾病、子宮疾病、卵巢疾病和內分泌系統紊亂等等;男性不育的原因可能包括生殖道梗阻,通常因生殖道損傷、睾丸産生的激素異常以及精子功能和質量異常等等。現在越來越多的研究發現,人體似乎存在腸道-性腺軸,腸道菌群和生育能力之間似乎存在著一些密切的聯系,腸道菌群在生殖功能中發揮著重要作用。

腸道菌群的來源

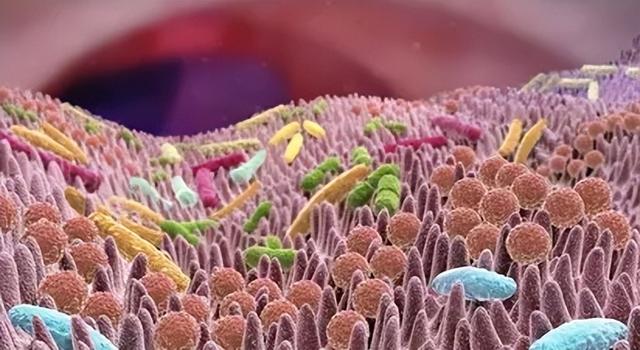

人體攜帶有數以萬億計的微生物,其中大多數存在于腸道,而其它存在于口腔、皮膚和生殖道等部位,使得人體成爲一個充滿生態系統的星球。每個人的微生物群落都是獨一無二的,就像指紋一樣。那麽,它們起源于哪裏呢?

嬰兒的出生是腸道菌群獲得和傳播的第一種形式。最初的微生物來源主要取決于分娩方式:陰道分娩的嬰兒通過母親的産道時,可以獲得來自母親陰道的菌群;而通過剖腹産分娩的嬰兒主要獲得來自母親皮膚的菌群。它還會通過皮膚接觸和母乳餵養接觸其它細菌和有機體。

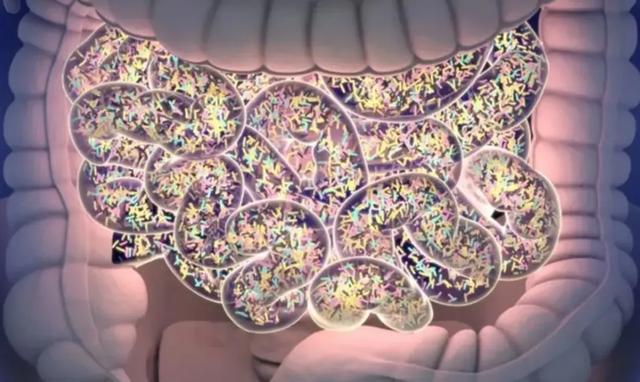

暴露于這些微生物可以被稱之爲“播種”。細菌“播種”與孩子的生理發育有關。隨著兒童與外界接觸,其菌群組成受到出生和生長環境、自然、營養、家庭其它成員、寵物等因素的影響。微生物在胃腸道定植並迅速繁殖,隨著嬰兒與其他人,特別是家庭成員的接觸,細菌在出生後繼續“播種”給新生兒。細菌“播種”也可通過寵物和兒童早期生活環境發生。在出生後和生命的前三年,胃腸道首先由兼性厭氧菌主導,隨著兒童過渡到添加輔食,這些細菌隨後被專性厭氧菌所取代。

有些動物與人類共享相似的菌群,羅斯氏菌、棲糞杆菌、擬杆菌、普雷沃氏菌和瘤胃球菌是在人類,狗和貓身上都發現的共生菌,而腸炎沙門氏菌、腸致病性大腸杆菌、空腸彎曲杆菌和艱難梭菌引起的腸道感染可在動物和人類之間傳播。人類和動物之間的相互作用也導致了抗生素耐藥性的不斷傳播。因此,共生細菌有可能從動物傳播給人類,反之亦然。與寵物和農場動物的互動也是獲得腸道菌群的一個來源。

食物中也含有可以構成腸道菌群的微生物。母乳每天爲嬰兒提供約800萬個腸道細菌,人類每天從食物中攝入約100萬至10億個微生物。益生菌、益生元和合成元也會影響腸道菌群。

益生菌是攝入足夠數量,能夠對宿主健康産生有益作用的活性微生物,主要是雙歧杆菌、乳酸杆菌、乳球菌和鏈球菌等,通常作爲食物補充劑或與某些食物一起食用。益生元是富含膳食纖維的食物,可以支持人體腸道有益微生物的生長。當兩者結合在一起時,就是合生元。

在益生菌的衆多益處中,最重要的是參與腸道正常菌群的發育,以確保入侵者和負責機體正常功能的細菌之間的平衡。益生菌可以在藥物治療後恢複腸道的正常菌群。益生元(洋薊、蘆筍、香蕉、漿果、菊苣、大蒜、綠葉蔬菜、豆類、洋蔥、西紅柿以及大麥、谷物、亞麻籽、燕麥等)可以調節腸道細菌的生長,它們選擇性地促進宿主腸道有益微生物的生長,並改變腸道環境,使正常菌群可以毫不費力地生長和繁殖,但不利于腸道病原體。

腸道菌群的破壞

腸道菌群組成受到許多因素的幹擾,這些因素可以改變或破壞腸道菌群的組成和功能。腸道菌群在一生中處于不斷變化的狀態,在健康和疾病中發揮重要作用。腸道菌群與人體代謝、營養、生理和免疫功能密切相關。腸道菌群的破壞是影響宿主代謝的關鍵環境因素之一,在糖尿病、肥胖、腸易激綜合征和炎症性腸病等疾病中發揮作用。嬰兒腸道菌群在2歲或3歲左右達到穩定狀態,腸道菌群是否會在破壞後恢複到以前的狀態取決于破壞的程度、與其它微生物的接觸以及菌群的組成。

食物是影響腸道微生物豐度和多樣性的因素之一。某些食物通過影響腸道菌群,從而影響總體健康狀況。據研究,低FODMAP(可發酵低聚糖、雙糖、單糖和多元醇)飲食,比如乳制品、水果、蔬菜、蛋白質、堅果和種子、谷物等,可增加腸道中的放線菌,而高FODMAP飲食會減少這些細菌,從而導致産氣。奶酪可增加雙歧杆菌的豐度,還可減少擬杆菌和梭菌的數量,其中一些細菌是腸道感染的罪魁禍首。食品添加劑、高倍甜味劑以及茶、咖啡、漿果和一些蔬菜中的多酚類物質也可以積極或消極地影響腸道微生物的多樣性。

此外,藥物是腸道微生物組成的重要調節劑。許多常用藥物可以改變腸道菌群的組成、功能和豐度。據報道,血管緊張素轉換酶(ACE)抑制劑、β受體阻滯劑、瀉藥、降脂他汀類藥物、二甲雙胍、質子泵抑制劑和選擇性5-羟色胺再攝取抑制劑類抗抑郁藥,均可調節腸道菌群。比如,荷蘭的一項研究報告稱,使用質子泵抑制劑可減少腸道微生物的多樣性。

另一種應用廣泛,對腸道微生物具有調節作用的藥物是二甲雙胍,它用于控制血糖水平,預防糖尿病患者的並發症,比如腎損傷、失明和性/勃起功能障礙。雖然它的作用方式還不完全清楚,但據報道它會引起腸道菌群的變化。與對照組相比,使用二甲雙胍會導致80多種細菌發生變化。二甲雙胍的使用導致大腸杆菌顯著增加和Intestinibacter菌的減少。此外,研究還報告說,三分之一的使用二甲雙胍的人群患有胃腸道疾病,比如腹瀉、腹脹和惡心,這是由大腸杆菌數量增加引起的。

除了二甲雙胍和質子泵抑制劑外,其它常用藥物,比如瀉藥、他汀類藥物、抗抑郁藥和阿片類藥物,也被報道會影響腸道菌群。服用瀉藥的患者擬杆菌增加,這與服用聚乙二醇的小鼠相似。同樣,給11名胃腸道細菌感染的患者服用由新黴素、萬古黴素和甲硝唑組成的廣譜抗生素5天,腸道菌群組成和多樣性發生了不可忽視的變化,抗生素幹預後一個月發生的變化最大。具體而言,腸杆菌科在抗生素治療後第7天仍處于優勢地位。到第30天,毛螺杆菌科、腸杆菌科和瘤胃球菌科的數量大大減少,但在抗生素後第90天最終恢複到原來的狀態。侵襲性微生物的進入,會成功地在腸道定植,並與正常菌群競爭空間和營養,可能導致常駐菌群的減少。

腸道菌群的免疫調節作用

由于許多因素會破壞人體腸道菌群,因此幾乎不可能定義一個健康的腸道菌群。這種巨大的可變性可能導致某些共生微生物變得具有致病性。機會性侵入可導致感染和炎症。健康的腸道菌群在受到破壞後會恢複到原來的狀態。

免疫系統與腸道微生物保持恒定的共生關系,維持一種平衡狀態。腸道菌群控制著宿主的生理和代謝功能,參與腸道免疫細胞的成熟和維持體內平衡,並在應對入侵時發揮強大的免疫調節作用。腸道菌群與宿主免疫系統之間的相互作用不可否認地影響炎症和葡萄糖耐量。腸道菌群在CD4+輔助性T細胞的成熟中發揮重要作用,而這一細胞通過産生促炎細胞因子對宿主防禦和自身免疫性疾病的發生至關重要。腸道的某些共生細菌負責誘導調節性T細胞。此外,免疫球蛋白和先天性淋巴樣細胞的發育也依賴于這些微生物。

給小鼠補充嗜黏蛋白阿克曼氏菌可以抑制代謝性炎症。嗜黏蛋白阿克曼氏菌是一種常見的腸道細菌,它通過抑制炎症途徑、內質網應激和胰島素反應組織中的脂肪生成來調節宿主免疫反應,從而改善胰島素作用和葡萄糖耐量。嗜黏蛋白阿克曼氏菌也可保護腸道免受侵襲和感染。除此之外,補充嗜黏蛋白阿克曼氏菌還使α-生育酚和β-谷甾醇的水平增加。

飲食中缺乏膳食纖維會使腸道菌群依靠宿主分泌的黏液糖蛋白作爲營養來源,也就是開始降解黏液屏障,這會導致炎症和對入侵的易感性增加。黏液屏障由抗菌肽和免疫球蛋白組成,潛在的微生物必須成功繞過它們才能引起感染。結腸黏液屏障的損耗可以作爲膳食纖維攝入減少的反應。富含膳食纖維的飲食有助于腸道正常菌群的生長。腸道菌群和生理的破壞與疾病的發生有關,包括宿主對病原體、炎症性腸病和結腸癌的易感性。成功治療腸道菌群失調可負向調節炎性小體並抑制免疫系統激活。腸道菌群可確保黏液分泌和産生的平衡。在結腸炎小鼠模型和潰瘍性結腸炎患者中,黏液産生失衡導致腸道炎症,並促進共生菌進入和侵入內黏液層。

腸道菌群調節先天免疫在平衡的系統中,吞噬細胞被隔離在固有層內。這對于確保免疫系統對共生細菌保持無反應狀態是必要的。只要上皮屏障不受損,吞噬細胞就不會被激活。然而,一旦檢測到入侵者/病原體,免疫系統就會通過一連串的過程被激活。

鼠傷寒沙門氏菌和銅綠假單胞菌通過誘導促炎IL-1β來促進caspase1(白介素-1轉換酶)的激活。激活時,caspase 1可切割無活性的炎症細胞因子IL-1β和IL-18,並將其轉化爲活性形式。細胞因子因此激活其它免疫細胞攻擊和抵禦入侵的病原體。

越來越多的證據表明,腸道菌群參與調節T淋巴細胞。一些研究也表明,B細胞的發育發生在腸道黏液中,並由生活在腸道中的共生微生物的信號所控制。腸道微生物也可能通過刺激先天性淋巴細胞産生IL-22來正向調節先天免疫。IL-22的産生可能取決于腸道共生菌或其代謝物,因爲無菌小鼠缺乏産生IL-22的能力。缺乏IL-22産生細胞的小鼠比對照組更容易感染檸檬酸杆菌。因此,依賴于腸道菌群的IL-22的産生對于防止病原體入侵至關重要。

總之,腸道微生物可能通過刺激先天性免疫細胞激活IL-22的産生來調節宿主防禦。腸道菌群也可以抑制腸系膜缺血/再灌注損傷中的中性粒細胞胞外誘捕網的形成,同時通過增強中性粒細胞積累來確保免疫警戒性。

腸道菌群調節適應性免疫

腸道菌群調節適應性免疫某些腸道微生物可以調節T淋巴細胞的産生,而T淋巴細胞在某些疾病的發病機制中發揮重要作用。Th17細胞的分化是由分節絲狀菌的定植來誘導的,這可以保護細胞免受檸檬酸杆菌的侵襲。越來越多的證據表明,Th17細胞在調節腸道免疫反應中起著至關重要的作用,並且能夠抵禦某些病原體。分節絲狀菌是寄生于宿主回腸上皮的共生微生物,它們附著到吸收性腸上皮表面,但不會引起炎症反應。盡管分節絲狀菌在人類中的存在仍有爭議,但一些研究已經報道了從人類腸黏膜中分離出具有代表性的成員,比如真杆菌、普雷沃氏菌、羅斯氏菌、埃希氏菌和克雷伯氏菌。

此外,免疫細胞對入侵病原體的過度反應可能導致宿主腸黏膜的損傷。調節性T細胞可調節免疫反應的強度,以防止宿主損傷。調節性T細胞的産生是由腸道菌群所誘導的。因此,腸道菌群可調節宿主的免疫保護。研究表明脆弱擬杆菌在促進産IL-10的調節性T細胞中起著至關重要的作用,它可以抵禦肝螺旋杆菌對宿主的入侵,並降低鼠傷寒沙門氏菌感染的嚴重程度。

腸道細菌也在IgA和CD4+ T細胞的産生中發揮作用,這些免疫細胞針對特定抗原發揮作用。腸道菌群調節適應性免疫反應的確切作用和機制仍在研究中,但根據不同研究的證據,腸道黏膜上的共生生物在激活各種免疫細胞方面發揮重要作用,這些免疫細胞作爲抵禦入侵者的屏障,防止上皮被入侵和破壞;它們也有助于清除病原體。至少可以肯定地說,腸道菌群釋放的微生物分子可以增強宿主的防禦反應。

總之,共生微生物可以保護宿主免受病原體入侵,預防感染,限制感染的嚴重程度,並在腸道感染時參與病原體清除。此外,它們在上調和下調免疫細胞中發揮重要作用,對維持體內平衡至關重要。

腸道菌群與生殖功能

腸道菌群與女性生殖腸道菌群在許多生理過程中起著至關重要的作用,包括生殖功能。腸道菌群對女性生殖的影響是一個越來越受關注的研究領域,腸道菌群對女性生殖健康具有直接和間接的影響。腸道菌群可通過多種機制影響生殖功能,尤其是女性生殖功能,包括激素調節、免疫系統調節、營養代謝、炎症途徑和生殖生態系統途徑。

第一,激素調節

腸道菌群參與對女性生殖功能至關重要的激素的代謝和調節,腸道菌群失調與激素水平的改變有關,這可能會破壞女性正常的生殖過程。例如,它已被證明會影響雌激素的代謝,而雌激素是一種與月經周期和生育能力有關的關鍵激素。

腸道微生物編碼參與宿主代謝的不同酶,腸道中的某些細菌物種所産生的酶可以改變雌激素,影響其在體內的生物利用度和活性。循環中的雌激素是由一種叫做GUSB的酶代謝和調節的,它由腸道菌群編碼的參與宿主代謝的衆多酶之一,它分泌β-葡萄糖醛酸酶,這種酶能使雌激素去結合,並使其與雌激素受體結合。

因此,編碼GUSB酶的微生物群落的改變會影響這些激素的腸肝循環,進而影響內源性雌激素代謝,最終影響激素平衡和生育能力。這種微生物對雌激素代謝的影響可能會影響月經規律、排卵和整體生殖健康。

此外,腸道微生物也可以産生或改變其它激素,比如黃體酮和促卵泡激素,它們對月經周期、卵泡發育、排卵和生理下遊效應至關重要。

患有子宮內膜異位症的女性表現爲乳酸菌的優勢地位減少,厚壁菌門/擬杆菌門的比例發生改變,陰道病相關細菌大量富集,並伴有其它機會致病菌。這可能伴隨著卵巢雌激素分泌的上調,進而惡化激素平衡。

此外,與健康女性相比,多囊卵巢綜合征患者表現出異常的埃希氏菌/志賀氏菌的比例和過多的擬杆菌,這與胰島素抵抗有關。腸道菌群在甲狀腺自身免疫性疾病的發病機制中也發揮作用,而甲狀腺自身免疫性疾病是一種通常與不孕有關的內分泌疾病。

第二,免疫功能

由于健康的腸道菌群和免疫系統有顯著的關聯,腸道菌群可能通過這一點與女性不育密切相關。腸道菌群在調節免疫系統方面起著至關重要的作用,腸道菌群失調會引發免疫系統功能障礙和慢性低度炎症。這種炎症可影響女性生殖器官,導致不孕相關疾病,比如子宮內膜異位症、多囊卵巢綜合征、胰島素抵抗和肥胖,表現爲對生育不利的免疫譜和促炎狀態的改變。

腸道菌群多樣性減少以及腸道和生殖道中特定菌群失衡是這些疾病的典型特征,它們導致免疫功能障礙、免疫監視受損和免疫細胞譜破壞。卵巢功能不全與腸道菌群之間也存在聯系。

此外,腸道菌群通過調節參與生殖過程的免疫細胞的發育和功能,來幫助訓練和塑造免疫系統。在關鍵的發育時期,腸道菌群的失衡可能會破壞免疫程序,潛在地影響生育能力和妊娠結局。

第三,營養代謝

腸道菌群通過其在營養物質的消化和吸收中的關鍵作用來調節女性生殖功能。它可以産生多種酶和代謝物,影響各種營養物質的分解和利用,包括維生素、礦物質和常量營養素。

最佳的營養代謝對生殖健康至關重要,因爲它爲激素合成、能量産生和整體細胞功能提供了必要的基石。腸道菌群失衡會影響營養物質的吸收和利用,可能導致生殖過程所必需的關鍵營養素的缺乏或過量。某些維生素或礦物質吸收不足可能會損害排卵、胚胎發育和著床。

第四,炎症途徑

慢性低度炎症通常與腸道菌群失調有關,可對女性生殖健康産生有害影響。腸道菌群失衡所釋放的炎症介質會誘導激素失衡,導致生殖功能障礙。腸道菌群失調所引起的炎症在子宮內膜異位症的發生中發揮作用,也會破壞卵巢環境,從而損害卵泡發育、排卵和卵母細胞質量。

第五,調節生殖道生態系統

腸道菌群平衡通過子宮和陰道之間持續的生態系統相互作用影響生殖道菌群,這對女性生育能力至關重要。

腸道與陰道之間可能相互作用,因爲在生理條件下在陰道菌群中占優勢的某些微生物物種,比如革蘭氏陽性的乳杆菌,事實上起源于腸道,而口服益生菌也可以影響陰道菌群的組成和免疫力。這種相互作用可能被腸道菌群失調所破壞,這也可能導致子宮和陰道菌群失調,從而可能改變著床期間子宮內膜的接受能力。

此外,腸道菌群失調可導致腸漏,其可通過引起腸道通透性增加以及腸道細菌及細菌産物滲漏到血液中,來改變女性生殖道菌群。

總體來說,腸道菌群可通過調節激素、免疫功能、營養代謝、炎症途徑和生殖道生態系統對女性生殖産生多方面的影響。腸道菌群失調可能會破壞這些過程,潛在地導致生殖障礙、月經不規律、不孕症和其它生殖健康問題。

腸道菌群與男性生殖腸道菌群對男性生育能力影響的數據也在積累,越來越多的證據表明腸道菌群與男性生殖能力之間存在充分的聯系。就像女性一樣,腸道菌群通過調節雄性激素、胰島素敏感性、免疫系統和睾丸菌群來調節男性生殖。

第一,調節雄性激素

腸道菌群也存在性別差異。普雷沃氏菌在男性中更爲豐富,並且與睾酮呈正相關,而擬杆菌、梭菌、脫硫弧菌和甲烷短杆菌在女性中更多。睾酮和腸道菌群之間的聯系相當複雜,睾酮重塑腸道菌群,而腸道菌群也調節睾酮的生物合成。

無菌小鼠血-睾丸屏障的發育被延遲,並伴有睾丸中緊密連接蛋白E-cadherin、occluding和ZO-2的下調,這會損害精子發生和生育能力。給它們重新定植菌群後,循環睾酮水平上升。

這些發現證明了腸道菌群在血-睾丸屏障的發育、精子發生和睾丸睾酮産生中的作用。研究還表明,葡糖醛酸化的雄激素可能通過膽汁排泄到小腸。腸道菌群將葡糖醛酸化的睾酮和二氫睾酮去葡糖醛酸化,産生睾酮和二氫睾酮,並在遠端腸中被重新吸收。

盡管大多數循環睾酮在睾丸中産生,而少量在腎上腺中産生仍然是事實,但已證明裂解梭菌和活潑瘤胃球菌可通過將糖皮質激素、孕烯醇酮和羟基孕烯醇酮轉化爲雄激素,在腸道中産生二氫睾酮和睾酮。

一項研究觀察到,勃起功能障礙患者的腸道菌群與沒有勃起功能障礙的人相比沒有顯著差異,然而,勃起功能障礙患者的腸道菌群有更多的梭菌簇XVIII,這與導致勃起功能障礙的腸易激綜合征的發生有關。

該研究也報道了低水平的別樣杆菌,據報道,別樣杆菌可産生一種拮抗血管性血友病因子受體的脂類,而且可以阻斷促進內皮損傷和勃起功能障礙的TNF-α。另外,糖尿病小鼠的別樣棒菌、真杆菌、雙歧杆菌和厭氧棍狀菌含量較低,而氧化三甲胺、脂多糖和炎症因子水平較高,這可以解釋糖尿病患者血管炎症、內皮損傷和勃起功能障礙的增加。

第二,調節胰島素敏感性

腸道菌群調節男性生殖的另一個機制是調節胰島素敏感性。

研究發現,將腸道菌群從盲腸移植到無菌小鼠後14天,小鼠體重增加,胰島素抵抗發生,然而代謝綜合征患者在腸菌移植後臨床狀況得到改善。這種差異可能取決于受試者的臨床狀態。腸道菌群移植在健康狀態下可能會誘導胰島素抵抗,但在代謝綜合征等疾病狀態下會改善胰島素抵抗。

腸道菌群紊亂會導致低度炎症,通過抑制胰島素信號傳導來誘導胰島素抵抗。也有研究表明,與沒有胰島素抵抗的不育小鼠相比,具有胰島素抵抗的不育小鼠所謂腸道菌群的水平和多樣性降低。腸道菌群很可能預測胰島素抵抗引起的睾丸損傷和精子發生。

腸道菌群易位所驅動的炎症會導致胰島素抵抗和高胰島素血症,從而升高血脂並抑制黃體生成素和促卵泡激素。高胰島素血症調節肝髒SHBG合成,減少睾酮向外周組織的轉運,並增加循環遊離睾酮水平,這反過來又會激活抑制下丘腦-垂體-睾丸軸和抑制黃體生成素、促卵泡激和睾酮産生的負反饋。

此外,菌群失調導致的胰島素抵抗伴隨著瘦素和胃饑餓素的上調。瘦素和胃饑餓素會損害睾酮的産生並調節生精小管的功能。

第三,免疫調節

除了誘導炎症狀態以外,腸道菌群與睾丸的相互作用可能由腸漏和免疫激活所介導。將高脂飲食小鼠的糞便菌群移植到正常飲食小鼠的腸道中,會導致小鼠腸道中的擬杆菌和普雷沃氏菌增加。這會引發局部炎症狀態、內毒素血症和精子發生障礙。精子活力與擬杆菌和普雷沃氏菌之間也存在負相關。

腸道菌群及成分(微生物相關分子模式,比如脂蛋白、肽聚糖和脂多糖)通過肝門靜脈或淋巴系統轉運進入身體循環並通過睾丸動脈進入睾丸,它們會通過多種信號通路激活先天免疫細胞和表達模式識別受體的上皮細胞,以誘導超免疫反應、慢性炎症、血-睾丸屏障破壞和睾丸損傷。

促炎細胞因子也激活黃嘌呤氧化酶,導致尿酸的産生和氧化應激的增加,導致睾丸間質細胞和支持細胞的損傷。此外,巨噬細胞和樹突狀細胞在附睾腔內的積聚可能會捕獲正常精子細胞並引發免疫損傷。

第四,睾丸菌群

睾丸並不像之前所認爲的那樣完全無菌,其實它也含有影響其功能的菌群。雖然對附睾菌群的研究較少,但睾丸菌群與腸道菌群相似,而且與腸道菌群一樣也會影響男性生殖功能。

在特發性非阻塞性無精子症患者中,睾丸菌群的多樣性降低,尤其是擬杆菌和變形菌。當給實驗動物餵食高脂飲食時,睾丸菌群和腸道菌群也會發生類似的變化。糞菌移植可改善腸道和睾丸菌群,並通過上調谷胱甘肽過氧化物酶和睾丸中精子發生相關基因的蛋白表達水平和精氨酸水平來促進精子發生。

腸道菌群與男性生殖之間的聯系也在益生菌和益生元補充試驗中得到了證實。益生菌鼠李糖乳杆菌CECT8361和長雙歧杆菌CECT7347可通過下調活性氧的産生,減少精子DNA斷裂,提高精子活力。補充副幹酪乳杆菌B21060、低聚果糖、阿拉伯半乳聚糖和L-谷氨酰胺也觀察到相似的結果。補充鼠李糖乳杆菌PB01也能改善精子活力、正常形態和睾丸間質細胞的數量。低聚果糖等益生元,可以促進睾酮的産生和精子發生。

腸道菌群也可調節睾丸巨噬細胞。睾丸是免疫特權器官,巨噬細胞在産前發育時首次播種。腸道菌群通過促進抗炎細胞和因子(比如TLR2、白細胞介素-10、短鏈脂肪酸、二氫睾酮、多種緊密連接蛋白),保護具有免疫特權的睾丸微環境,然而,當異常細菌大量增殖時,它們會上調促炎分子(比如TLR4、TNF-α、IL-6、IL-1β、NF-kB、脂多糖、支鏈脂肪酸、髓樣分化因子88 和易位相關膜蛋白),並破壞睾丸的免疫特權微環境,從而損害睾丸功能。

腸道菌群、表觀遺傳修飾和生育功能

腸道菌群、表觀遺傳修飾和生育功能腸道菌群和表觀遺傳過程都是動態的,都受到環境因素和飲食的嚴重影響。因此,兩者在宿主生理調節中可能存在共同的觸發因素和潛在的聯系。

表觀遺傳修飾是哺乳動物細胞在不修改遺傳密碼的情況下調節基因表達的一種機制。它們在哺乳動物細胞適應其轉錄程序以響應環境線索方面發揮了基本作用。表觀遺傳修飾通常與染色質松弛(常染色質)相關,促進活躍的基因轉錄,而組蛋白-DNA複合物(異染色質)的凝縮則表明無法進入和沉默的區域。

精液中的一些細菌與男性不育有關。胃腸道菌群與內分泌幹擾化合物之間的相互作用非常複雜且相互關聯。一方面,環境汙染物有可能破壞胃腸道細菌的組成及其代謝活動,從而影響宿主的菌群特征。另一方面,胃腸道菌群在環境化學物質的代謝中發揮重要作用,從而影響其在宿主體內的毒性。腸道菌群被認爲是參與外源生物轉化的另一個器官,並對環境化學物質的藥代動力學産生影響。因此,腸道菌群的改變可以潛在地改變化學物質如何發揮其毒性作用。

研究表明,經常存在于結腸上皮細胞內的病原體支原體會産生一種叫做DNA甲基轉移酶的酶,這種酶負責催化DNA甲基化。值得注意的是,這些支原體DNA甲基轉移酶可以定位于宿主細胞核內,並在通常不受宿主源性DNA甲基轉移酶影響的基因組區域誘導DNA甲基化改變。這些發現表明,微生物有可能在宿主體內直接誘導獨特而持久的表觀遺傳修飾。

除了支原體,腸道共生菌群也可以通過各種機制促進宿主基因組的表觀遺傳修飾。其中一種機制涉及短鏈脂肪酸的産生,包括乙酸、丙酸和丁酸。腸道細菌發酵膳食纖維産生的短鏈脂肪酸對促進腸道健康起著至關重要的作用。丁酸作爲結腸細胞的主要營養來源,可以抑制NF-kB的激活,從而減輕腸道炎症。

此外,丁酸作爲組蛋白去乙酰化酶抑制劑,促進腸道幹細胞的表觀遺傳重塑。研究還表明,乙酸對組蛋白去乙酰化酶的抑制作用,可抑制氧化應激和NFkB介導的炎症,從而促進睾丸功能,即睾酮産生和精子發生。乙酸也是一種已知的催化劑,可以從組蛋白中去除乙酰基,從而在DNA和富含賴氨酸的組蛋白尾部之間建立聯系,可以通過抑制表觀遺傳改變和組蛋白修飾,通過上調睾酮依賴性eNOS/NO/cGMP信號和激活Nrf2/HO-1,來促進性功能。

生物素化是另一個重要的表觀遺傳過程,涉及生物素與組蛋白基團的結合。這一過程在抑制逆轉錄轉座和維持染色體穩定性方面起著關鍵作用。人類依賴飲食來源的生物素和細菌衍生的生物素,因爲我們無法自己合成它。

某些腸道共生菌,特別是乳杆菌和雙歧杆菌,可通過産生葉酸影響甲基的生物利用度。葉酸參與一碳代謝循環,調節甲基供體的可用性,從而影響DNA甲基化。通過模式識別受體介導的微生物信號在出生後發生的免疫過程中起著至關重要的作用。它對于腸道相關淋巴組織的成熟、CD4+ T細胞向Foxp3+ T細胞的轉化以及平衡Th1/Th2免疫應答的建立至關重要。研究表明,生物素化可以增強精子活力和精子的受精能力。

腸道病毒組、腸道微生物組和生育能力

越來越多的證據表明,腸道病毒在塑造腸道菌群的組成和功能方面至關重要。腸道病毒群落主要是原核病毒,比如以宿主特異性形式攻擊細菌的噬菌體。通過噬菌體介導的腸道菌群調節,腸道病毒組可改變腸道菌群的表型。

腸道病毒對腸道菌群的影響決定了它們對生育能力的影響。糞便病毒移植可上調了嗜黏蛋白阿克曼氏菌的增殖,並意外地提高了生育能力。這些微生物可能影響性腺元轉錄組學特征,然而,關于腸道微生物、細菌或病毒的數據缺乏,這些數據可能對性腺元轉錄組學特征産生重大影響。

總結

現有的一些令人信服的證據,無論多麽少,都無可置疑地證明了腸道菌群與生殖能力之間的聯系。腸道菌群可通過調節性激素、胰島素敏感性、免疫系統和性腺菌群來影響性腺功能。腸道菌群也改變活性氧的産生和細胞因子的積累。總之,現有數據表明了腸道-性腺軸的存在,腸道菌群在生殖功能中發揮重要作用。腸道菌群組成和功能的破壞可能導致不孕不育的發生。這對于遏制報道的全球生育率下降非常重要,尤其是對尋求懷孕的夫婦來說。

不可否認,現代不健康的飲食習慣和生活方式讓人類生育能力面臨挑戰,而這一切似乎都與其對腸道菌群的破壞有關。通過改變我們的飲食習慣和生活習慣,適當補充益生菌,來維持健康的腸道和腸道菌群,我們整個身心健康都將受益,這也包括提高我們的生育能力。更重要的是,健康的腸道和腸道菌群還可能大大提高精子和卵子的質量,爲孕育一個聰明健康的寶寶打下堅實基礎,這不僅是給孩子,也是給自己的一個寶貴禮物,受益終身。

圖片均來自網絡

參考資料:

Victory J. Ashonibare, et al. (2024). Gut microbiota-gonadal axis: the impact of gut microbiota on reproductive functions. Front Immunol. 2024; 15: 1346035.