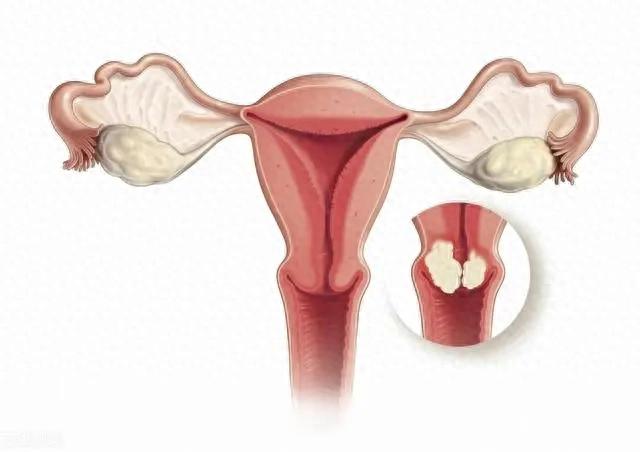

子宮頸癌是全世界女性的一個重大健康問題,是最常見的癌症之一。根據世界衛生組織的數據,2018年,全球約有57萬名女性被診斷患有子宮頸癌,導致約31.1萬人死亡。此外,世界衛生組織在2020年預測,從2018年到2030年,這種疾病的每年新發病例可能從57萬增加到70萬。

這種疾病的發病率在低收入和中等收入國家明顯更高。低收入和中等收入國家的死亡人數估計占全球31.1萬死亡人數的90%。發病率從最高風險國家的每10萬名女性75人到最低風險國家的每10萬名女性不到10人不等。因此,解決子宮頸癌問題任務緊迫,特別是在風險較高的地區。

人類乳頭瘤病毒(HPV)感染是子宮頸癌發生的關鍵,近99%的病例與高危HPV株有關。然而,煙草使用、免疫抑制、營養不良和低社會經濟地位等其它因素也涉及其中。各種類型的HPV持續感染是宮頸上皮內瘤變和浸潤性宮頸癌進展的一個促進因素。然而,由于數據不足,HPV是否完全參與整個致瘤過程仍然是一個持續爭論的話題。

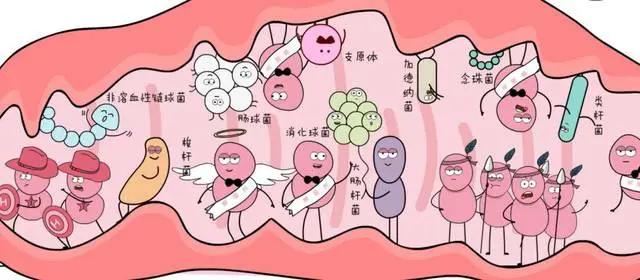

女性生殖道是人類菌群的關鍵生態位之一,它爲乳酸杆菌提供了棲息地,有助于代謝過程、免疫反應和整體婦科健康。乳酸杆菌有助于對抗陰道菌群失調。越來越多的研究表明,陰道菌群的改變可能與子宮頸癌有關。此外,許多研究表明,陰道菌群可能在保護女性免受HPV等感染、外陰陰道念珠菌病和其它性傳播疾病方面發揮關鍵作用。因此,宮頸陰道菌群可能作爲評估癌症進展風險的生物標志物。

子宮頸癌和人乳頭瘤病毒

根據世界衛生組織,子宮頸癌前期和子宮頸鱗狀癌的主要誘因是無症狀、持續或慢性感染一種或多種高危HPV類型。雖然目前已經確定了100多種HPV類型,但只有一小部分與子宮頸癌有關。事實上,大約70%的子宮頸癌病例與兩種特定類型的HPV(HPV16和HPV18)有關。其它高危HPV類型,比如HPV31、33、45和58,與子宮頸癌的聯系較少,其患病率因地理位置而異。此外,低風險的HPV6型和HPV11型雖然不會導致子宮頸癌,但卻會導致大多數生殖器疣或尖銳濕疣。

全基因組關聯研究(GWAS)強調了遺傳變異在子宮頸癌中的作用。子宮頸癌存在多個易感位點的遺傳變異。病毒癌蛋白E6和E7似乎在HPV感染的子宮頸癌中發揮關鍵作用。病毒基因組整合進入宿主DNA,導致E6和E7的表達上調,從而導致細胞信號通路中關鍵蛋白的失調,包括兩種重要的腫瘤抑制蛋白p53和pRb的抑制。E6和E7病毒蛋白的聯合作用,會觸發HPV感染細胞的永生化過程,從而導致這些細胞的惡性變化。

此外,包括E7在內的DNA腫瘤病毒癌基因可以結合並抑制cGAS-STING DNA傳感通路,這是細胞中最重要的胞質DNA傳感通路之一,可誘導幹擾素信號、炎症小體激活、自噬和細胞死亡。然而,值得注意的是,並非所有的整合都必須依賴于E6和E7癌基因的表達。除了這些發現之外,一些報道已經確定了子宮頸癌發展過程中的關鍵基因突變,比如PIK3CA(磷脂酰肌醇-3-激酶催化亞基α,這是磷脂酰肌醇-3-激酶途徑的中心蛋白)和EGFR(表皮生長因子受體)等等。

陰道菌群

陰道菌群是女性健康的重要組成部分。這一複雜的生態系統與宿主協調運作,提供了防止菌群失調和感染的保護機制。陰道黏膜作爲抵禦病原體屏障的功能是由上皮細胞、免疫系統和各種微生物的相互作用促進的。

陰道生態系統中占主導地位的是乳酸杆菌,它們在維持陰道健康方面起著重要作用。這些細菌通過産生乳酸在子宮頸陰道環境中維持一個低pH環境,從而阻止有害的機會性病原體的定植,保護子宮頸上皮屏障,阻礙黏蛋白降解。

然而,陰道菌群的組成並不是一成不變的。它可能受到許多因素的影響,比如遺傳、飲食、生活方式、衛生習慣、種族、生育年齡、感染、男性因素、抗生素和避孕藥的使用、性活動、生理狀況、懷孕和雌激素水平等等。

人們在陰道菌群中已經鑒定出50多種微生物,乳酸杆菌屬最爲普遍。其中,又以卷曲乳杆菌(Lactobacillus crispatus)、格氏乳杆菌(Lactobacillus gasseri)、惰性乳杆菌(Lactobacillus inners)和詹氏乳杆菌(Lactobacillus jensenii)最爲常見。

根據對不同種族(白人、黑人、西班牙裔和亞裔)的健康女性陰道菌群的進一步研究,人們將陰道菌群分爲五種不同的群落類型(CST),其中,CST I、II、III和V型分別以卷曲乳杆菌、格氏乳杆菌、惰性乳杆菌和詹氏乳杆菌占優勢。另一方面,CST IV型以多種厭氧菌爲主,包括普雷沃氏菌、鏈球菌、戴阿利斯特菌、範妮黑塞氏菌、加德納氏菌、巨球形菌、嗜蛋白胨菌、斯尼思氏梭杆菌、愛格士氏菌、氣球菌、芬溝德氏菌和動彎杆菌等細菌。

盡管細菌種類多樣,但所有CST型的共性是都存在乳酸産生菌,這可能是陰道菌群的保守功能。

陰道菌群與子宮頸癌

人體是一個攜帶有無數微生物的動態生態系統,這種微生物群落在維持正常的身體功能方面起著關鍵作用,包括免疫調節和整體保護。隨著時間的推移,越來越多的證據強調了微生物群落、炎症以及癌症的發生和進展之間的聯系。菌群紊亂可引發免疫反應級聯反應,由此導致的慢性炎症是一種已知的致癌因素,會增加宿主對癌症的易感性。越來越多的科學證據也表明,陰道菌群與子宮頸癌之間存在關聯。

子宮頸炎可由多種情況引起,包括微生物感染。慢性子宮頸炎與子宮頸癌的發生有關。女性盆腔炎通常是由細菌感染從子宮頸上升到子宮和輸卵管引起的。細菌性陰道病是一種以子宮頸陰道菌群失調爲特征的疾病,也與子宮頸炎有關。值得注意的是,細菌性陰道炎所導致的微環境有助于持續的HPV感染,這是子宮頸癌的已知前兆。

研究表明,梭杆菌、生殖支原體、沙眼衣原體、斯尼思氏梭杆菌、厭氧球菌、消化鏈球菌、加德納氏菌、普雷沃氏菌、範妮黑塞氏菌、鏈球菌、戴阿利斯特菌、巨球形菌、嗜蛋白胨菌、芬溝德氏菌、動彎杆菌和惰性乳杆菌等微生物,都與子宮頸癌的發病有關。與健康女性相比,惰性乳杆菌在受感染的女性中更常見。

那麽,這些微生物與子宮頸癌有著怎樣的關系呢?

梭杆菌(Fusobacterium)梭杆菌被確定爲HPV感染的一種微生物標志物,它會創造一個以抗炎細胞因子爲特征的免疫抑制微環境,梭杆菌的增加,可能導致局部免疫抑制,促進HPV免疫逃避和疾病進展。

子宮頸癌患者的宮頸陰道菌群中的梭杆菌明顯更高,它在子宮頸癌的發生中起著重要的作用。它也被確定爲子宮頸癌和重度鱗狀上皮內病變的標志物,在子宮頸癌病例中還特別報道了壞死梭杆菌(Fusobacterium necrophorum)的存在。梭杆菌可能通過慢性炎症、抗凋亡活性或致癌物質的産生參與子宮頸癌的發病機制。它會産生一種可以破壞子宮頸癌信號通路的毒力因子FadA,在子宮頸癌患者中可以觀察到FadA基因的過表達。

生殖支原體(Mycoplasma genitalium)

生殖支原體(Mycoplasma genitalium)生殖支原體是一種獨立的致病性微生物,可引起一系列細胞內感染。它是女性生殖道感染中常見的支原體,已在子宮頸炎和細菌性陰道炎患者中發現。它會破壞上皮細胞的緊密連接,從而導致細菌性陰道病和子宮頸炎,還會增加宮頸病變的發生率。一些研究表明,生殖支原體還可以誘導細胞的染色體損傷,可能導致癌細胞的形成。

沙眼衣原體(Chlamydia trachomatis)在流行病學研究中,沙眼衣原體已被確定爲子宮頸癌發生的輔助因素。這種微生物可破壞宮頸黏膜屏障,促進宮頸上皮的高危HPV感染;它還可能誘發慢性炎症,影響宮頸的局部和細胞免疫,抑制HPV的清除。這會導致HPV的持續感染,從而導致子宮頸癌的發生。

斯尼思氏梭杆菌(Sneathia)斯尼思氏梭杆菌是HPV感染的潛在微生物標志物,它與細菌性陰道炎也有顯著關聯。報告顯示它存在于輕度、中度和重度宮頸上皮內瘤變患者中。它也被鑒定爲重度鱗狀上皮內病變的一個微生物標志物。

需血斯尼思氏梭杆菌(Sneathia sanguinegens)與重度宮頸上皮內瘤變有關,而羊水斯尼思氏梭杆菌(Sneathia amnii,以前稱之爲羊膜纖毛菌(Leptotrichia amnionii))與子宮頸癌有關,但與HPV感染或宮頸上皮內瘤變無關。有文獻記載,在HPV陽性受試者中,羊水斯尼思氏梭杆菌的定植與子宮頸癌之間存在相關性,它也被報道是細菌性陰道炎的可靠預測指標。

加德納氏菌(Gardnerella)加德納氏菌,特別是陰道加德納氏菌(Gardnerella vaginalis),被認爲是一種分子標志物,因爲它在生物膜形成中發揮作用,這可能有助于HPV的持續感染。

加德納氏菌與細菌性陰道病和HPV感染有關。高水平的加德納氏菌在持續感染高危HPV 一年的女性中很常見。它也是宮頸上皮內瘤變患者中具有代表性的細菌屬,據報道可作爲區分宮頸上皮內瘤變患者與健康個體的生物標志物。在重度鱗狀上皮內病變和輕度鱗狀上皮內病變患者中也存在加德納氏菌。

在宮頸上皮內瘤變和子宮頸癌女性中發現了陰道加德納氏菌等厭氧細菌的富集,這種細菌是一種革蘭氏染色不定的兼性厭氧菌,在細菌性陰道炎期間變得更加豐富。陰道加德納氏菌與重度鱗狀上皮內病變、重度宮頸上皮內瘤變和子宮頸癌的風險顯著相關,它被確定爲輕度、中度和重度宮頸上皮內瘤變以及子宮頸癌的高風險。

戴阿利斯特菌(Dialister)

戴阿利斯特菌(Dialister)戴阿利斯特菌和普雷沃氏菌已被報道爲子宮頸癌的標志性細菌屬,它們是機會致病菌,其活動受到乳杆菌的影響。

渾濁戴阿利斯特菌(Dialister invisus)是一種革蘭氏陰性的球杆菌,被認爲與一年內出現典型細胞學結果的女性感染新的HPV類型有關。值得注意的是,渾濁戴阿利斯特菌與重度鱗狀上皮內瘤變和子宮頸癌風險增加顯著相關。

愛格士氏菌(Eggerthella)愛格氏士菌包含在CST IV型陰道菌群中,關于愛格士氏菌與子宮頸癌的關系只提及過一次,目前還缺乏可用的信息直接將其與子宮頸癌聯系起來。

普雷沃氏菌(Prevotella)普雷沃氏菌的豐度與HPV持續感染相關,與乳酸杆菌的數量呈負相關。這種細菌可能會引起細菌性陰道病等感染,並與HPV持續存在有關。在HPV陽性樣本中報告了雙路普雷沃氏菌(Prevotella bivia)、羊水普雷沃氏菌(Prevotella amnii)和提蒙醫院普雷沃氏菌(Prevotella timonensis)的存在。

據報道,普雷沃氏菌和乳酸杆菌通過NLRs信號傳導和其它途徑在鱗狀上皮內病變和子宮頸癌的進展中發揮拮抗作用。它們被報道爲子宮頸癌患者的標志性細菌屬。

普雷沃氏菌在宮頸上皮內瘤變患者中含量豐富。此外,已經確定了三種潛在的生物標志物:乳酸杆菌、加德納氏菌和普雷沃氏菌,它們可以強有力地預測和區分宮頸上皮內瘤變患者和健康個體。

具體而言,口腔普雷沃氏菌(Prevotella buccalis)和提蒙醫院普雷沃氏菌(Prevotella timonensis)與重度鱗狀上皮內病變和子宮頸癌的風險顯著相關。這些物種在輕度宮頸上皮內瘤變患者中亦有報道,而解糖胨普雷沃氏菌(Prevotella disiens)在中度和重度宮頸上皮內瘤變患者中有報道。

範妮黑塞氏菌(Fannyhessea)

範妮黑塞氏菌(Fannyhessea)宮頸陰道菌群中範妮黑塞氏菌的高豐度可能是宮頸病變的關鍵標志之一。與陰道加德納氏菌相似,陰道範妮黑塞氏菌(Fannyhessea vaginae)在細菌性陰道病中的優勢尤爲明顯,並可顯著增加發生宮頸瘤變的風險。

陰道範妮黑塞氏菌在中度和重度宮頸上皮內瘤變病例中有報道。此外,感染這種細菌與發生中度和重度宮頸上皮內瘤變以及子宮頸癌的風險顯著相關。

陰道加德納氏菌和陰道範妮黑塞氏菌都被認爲是分子標志物,因爲它們具有形成生物膜的能力,這可能有助于病毒的持久性。

鏈球菌(Streptococcus)鏈球菌與需氧菌性陰道炎有關,這是另一個可能與宮頸上皮內瘤變有關的因素。鏈球菌已被報道爲子宮頸癌中的一個代表性細菌屬。一項研究表明,它可能作爲一種潛在的生物標志物來區分子宮頸癌,它可能通過激活多種炎症細胞因子,並可能影響人類陰道和宮頸上皮細胞。

加德納氏菌、鏈球菌、芬溝德氏菌、厭氧球菌和乳杆菌被認爲是區分子宮頸癌與宮頸上皮內瘤變的最重要因素。然而,當涉及到區分浸潤性宮頸癌和宮頸上皮內瘤變時,加德納氏菌或鏈球菌屬已被報道爲潛在的生物標志物。具體來說,有報道稱子宮頸癌病例中存在停乳鏈球菌(Streptococcus dysgalactiae)。

動彎杆菌(Mobiluncus)據報道,動彎杆菌是引起細菌性陰道病的微生物之一。當陰道內的天然細菌水平失衡時,就會出現這種情況,導致不適和疼痛。目前已鑒定出兩種主要的動彎杆菌:羞怯動彎杆菌(Mobiluncus muleris)和柯氏動彎杆菌(Mobiluncus curtisii)。

巨球形菌(Megasphaera)巨球形菌是子宮頸癌的一個標志性細菌屬,它與鱗狀上皮內病變有關,尤其以埃氏巨球形菌(Megasphaera elsdenii)的相對豐度和存在于子宮頸癌患者中而聞名。

嗜蛋白胨菌(Peptoniphilus)

嗜蛋白胨菌(Peptoniphilus)嗜蛋白胨菌是CST IV型陰道菌群的一部分,也被報道爲子宮頸癌患者的一個標志性細菌屬。

氣球菌(Aerococcus)氣球菌包含在CST IV型陰道菌群中,據報道,在對照樣本中,氣球菌與HPV清除率有關。

芬溝德氏菌(Finegoldia)據報道,芬溝德氏菌是區分子宮頸癌和宮頸上皮內瘤變的重要因素。大芬溝德氏菌(Finegoldia magna)與重度鱗狀上皮內瘤變和子宮頸癌風險相關。大芬溝德氏菌通常出現在皮膚和黏膜上,與陰道病有關。

詹氏乳杆菌(Lactobacillus jensenii)特定乳酸杆菌的減少,包括詹氏乳杆菌、卷曲乳杆菌和格氏乳杆菌,與細菌性陰道病和其它促炎狀態的易感性相關。這種減少會導致細胞DNA損傷和潛在的致癌變化。

在20%的子宮頸癌病例中,詹氏乳杆菌的水平較低,這與嚴重病變有關。重度宮頸上皮內瘤變的女性比輕度宮頸上皮內瘤變的女性有更低的詹氏乳杆菌水平。詹氏乳杆菌和陰道乳杆菌(Lactobacillus vaginalis)僅在無宮頸病變的女性中發現。

格氏乳杆菌(Lactobacillus gasseri)特定乳酸杆菌的減少,包括格氏乳杆菌、卷曲乳杆菌和詹氏乳杆菌,與細菌性陰道病和其它促炎狀態的易感性相關。這種減少會導致細胞DNA損傷和潛在的致癌變化。

據報道,格氏乳杆菌可能與急性HPV感染的最快速清除有關,它已被提議作爲維持宮頸健康的潛在治療細菌物種。格氏乳杆菌與惰性乳杆菌和陰道範妮黑塞氏菌兩種細菌呈負相關,這兩種細菌經常共同存在,並被認爲對宮頸上皮內瘤變的發生具有中高風險。

卷曲乳杆菌(Lactobacillus crispatus)

卷曲乳杆菌(Lactobacillus crispatus)當陰道菌群中卷曲乳杆菌占主導地位時,陰道上皮黏液層的保護功能增強,而且可以觀察到自噬活性。以卷曲乳杆菌爲主的陰道菌群,與HPV感染、宮頸上皮內瘤變和子宮頸癌的風險較低相關。

卷曲乳杆菌與維持保護性黏膜表層的完整性有關,並且可以降低細菌性和病毒性泌尿生殖系統感染的風險。卷曲乳杆菌的存在與宮頸上皮內瘤變的發生負相關。在輕度、中度和重度宮頸上皮內瘤變以及子宮頸癌患者中,卷曲乳杆菌明顯減少。

在宮頸上皮內瘤變和子宮頸癌的女性中,卷曲乳杆菌的減少以及陰道加德納氏菌、厭氧消化鏈球菌的豐度增加很常見。

與惰性乳杆菌相比,卷曲乳杆菌是預防菌群失調最有效的微生物。據報道,卷曲乳杆菌也是對HPV和HIV最具保護作用的微生物,因爲它可以産生抗菌化合物。

惰性乳杆菌(Lactobacillus iners)惰性乳杆菌是診斷爲宮頸上皮內瘤變的女性中檢測到的以乳酸杆菌爲主的陰道菌群類型中最常見的。它的基因組很小,所以它是一種共生或寄生的生活方式。一些研究人員認爲,惰性乳杆菌可能具有克隆變異體,在某些情況下可以促進健康,而在其它情況下則與菌群失調和疾病易感性相關。

以惰性乳杆菌爲主的陰道菌群對宮頸陰道感染的保護作用較弱,HPV感染和宮頸發育不良的發生率較高。惰性乳杆菌似乎與其它乳酸杆菌物種沒有許多共同的保護機制,與其它乳杆菌物種相比,惰性乳杆菌不太能夠抑制嚴格厭氧菌和病原體的定植。

由于惰性乳杆菌有其它乳酸杆菌中不存在的基因組成和誘導性表達,它似乎更能適應大範圍的pH和其它代謝應激相關條件並存活。以惰性乳杆菌爲主的陰道菌群通常與陰道菌群失調有關,而且似乎不太穩定,更容易發生轉變。

惰性乳杆菌在合並感染的女性中比在健康女性中更易檢出。據報道,在患有重度鱗狀上皮內病變和輕度鱗狀上皮內病變的女性中,它的比例很高。在HIV、HPV、2型單純疱疹病毒、宮頸上皮內瘤變和子宮頸癌女性中也發現有惰性乳杆菌。惰性乳杆菌的存在被認爲是HPV感染、鱗狀上皮內病變和子宮頸癌的高風險因素之一,它與宮頸上皮內瘤變甚至子宮頸癌有關。

總結

子宮頸癌是全球最常見的癌症之一,近99%的病例與高危人類乳頭瘤病毒(HPV)感染有關。然而,陰道菌群的變化可能是這一疾病的隱藏推手。健康的陰道菌群不僅可以抵禦HPV的感染,即使感染,也可以促進其清除;陰道菌群的紊亂可能促進HPV免疫逃避,抑制其清除,從而增加子宮頸癌的風險。

微生物組學研究進展爲了解包括癌症在內的各種疾病的根本原因開辟了新的途徑,人們正在探索不同類型的微生物標志物(預後、預測和診斷),以加強子宮頸癌的管理。一些微生物,包括梭杆菌、斯尼思氏梭杆菌、厭氧球菌、消化鏈球菌、加德納氏菌、普雷沃氏菌、戴阿利斯特菌、範妮黑塞氏菌、鏈球菌、巨球形菌、卷曲乳杆菌和格氏乳杆菌,被認爲是子宮頸癌的微生物標志物。

乳酸杆菌是陰道菌群中的保守細菌,是維持陰道菌群平衡的重中之重。它不僅可以與致病菌競爭營養物質和定植部位,來抑制致病菌的定植和生長,預防各種陰道感染,還可以提高免疫力,促進陰道的自潔功能,從而幫助恢複女性陰道健康。

陰道HPV感染並不一定意味著子宮頸癌的結局,健康的免疫系統可以把進入體內的HPV清除,這在一定程度上依賴于健康的陰道菌群。盲目使用抗菌洗液不僅會破壞陰道菌群平衡,而且會增加HPV持續性感染的風險,這反而更容易增加子宮頸癌的風險。

圖片均來自網絡

參考資料:

Fong Amaris WM, et al. (2024) Microbiota changes: the unseen players in cervical cancer progression. Front. Microbiol. 15:1352778