癌症是世界範圍內導致死亡的主要原因之一,預計到2040年全球癌症患者人數將達到2480萬。

癌細胞幾乎肆虐人體的每一個部位,我們在癌細胞的肆虐下往往變得不堪一擊。癌細胞本身並非外來入侵者,而是人體原有的細胞。正常細胞在癌變過程中會獲得很多特征,包括維持增殖信號、逃避生長抑制、抵抗細胞死亡、實現複制永生、誘導血管生成、激活侵襲和轉移、避免免疫破壞等等,這似乎給它們賦予了一個強大的“武器”,讓它們在人體內所向披靡。

除此之外,癌細胞還會借助環境中的其它條件來讓自己變得更強,微生物就是其中之一。越來越多的研究已經確定微生物是癌症發生的一個危險因素,一些有害微生物及其代謝物可以通過促進癌症的典型特征而增加癌症發生的風險。其中,腸道微生物最受關注,它們可以通過幹擾全身代謝、免疫系統和炎症來影響癌症的發生和發展。

口腔微生物與癌症

口腔是人體消化道的起點,它也有著最適宜的溫度和pH值,爲口腔微生物的生存創造了非常有利的環境。在我們的口腔中也生活著超過700種不同的微生物,構成了我們的口腔菌群,僅次于結腸。這些口腔微生物互惠互利,共同維持口腔生態系統的穩態,然而,這種微妙的平衡也會被破壞,口腔不衛生、飲食、藥物等因素也會破壞口腔菌群平衡,導致有害細菌的滋生,這不僅會引起齲齒和牙周病等口腔病變,還會對遠端器官産生影響,導致包括癌症在內的系統性疾病。

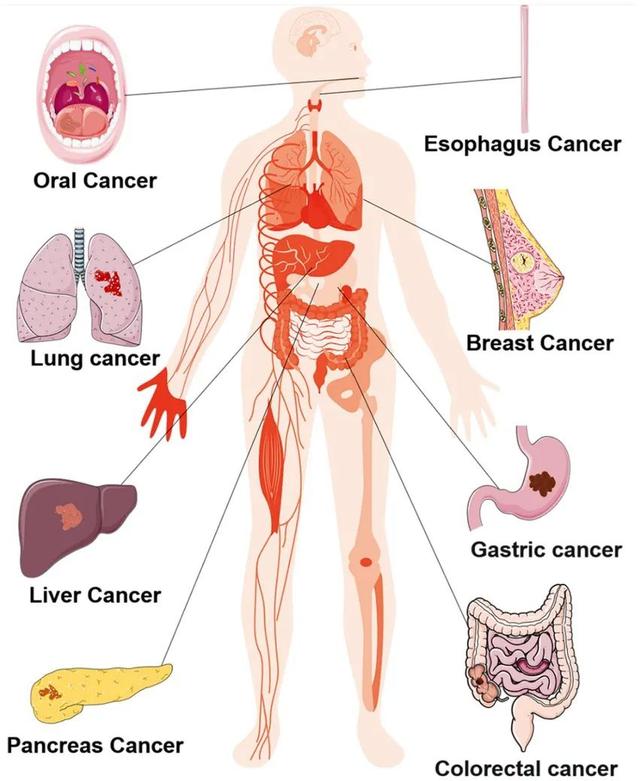

一些流行病學調查發現,口腔健康狀況不佳與不同類型的癌症之間存在關聯,包括結直腸癌、肺癌、胰腺癌和口腔惡性腫瘤。這些關系背後的口腔健康參數包括口腔衛生不足、牙龈出血、牙齒脫落等,這些參數與口腔細菌直接或間接介導的牙周病有關。

口腔菌群失調可能導致口腔和身體其它部位的腫瘤發生。一些常見的口腔微生物,比如具核梭杆菌和牙龈卟啉單胞菌,可以促進免疫抑制細胞的浸潤,幹擾免疫殺傷細胞的功能,從而保護腫瘤細胞不受免疫系統的監視和清除,從而促進致癌。

口腔微生物如何影響遠端器官呢?它們可以直接易位到遠端器官,促進口腔微生物易位的主要機制包括:

口腔、呼吸道和消化道之間在解剖上相互關聯,允許口腔微生物通過唾液、空氣吸入和食物攝入進入這些系統;血液和淋巴傳播:拔牙等創傷性事件可導致口腔微生物侵入血液循環,進而向遠處轉移。

那麽,口腔微生物如何促進腫瘤發生發展呢?

口腔微生物可通過自身組分誘導和加重慢性炎症,促進腫瘤的發生發展。通過幹擾細胞周期和腫瘤信號轉導,調節細胞增殖和凋亡。産生一些幹擾腫瘤發生、轉移和複發的代謝物,包括硫化物、亞硝胺、羟基自由基、乙醛、脫氧膽酸和毒素等。調節宿主免疫應答。近日,我國南方醫科大學的研究團隊發表在《微生物學前沿》雜志上的一篇綜述總結了口腔菌群與常見癌症之間的相關性。

1、肺癌

肺癌的死亡率最高,約爲18%。吸煙是肺癌的主要病因,其它因素包括空氣汙染和感染。大量研究證據支持肺癌與致癌病毒(比如HPV和HIV)之間的密切聯系,它們會大大提高肺癌發生的風險。

雖然HPV和HIV也可以在口腔中檢測到,但它們並不構成主要的微生物群。口腔中占主導的細菌物種包括牙龈卟啉單胞菌、具核梭杆菌、齒垢密螺旋體和鏈球菌等。一些觀察性研究發現了肺癌與口腔微生物之間的關系:牙周病導致的口腔衛生不良與肺癌易感性增加之間存在很強的相關性;對不吸煙者的前瞻性研究表明,較低的口腔微生物α-多樣性與更高的肺癌風險相關,某些特定的細菌類群的豐度與肺癌風險的改變相關,比如芽孢杆菌綱的細菌豐度越高,患肺癌的風險越高。

很明顯,口腔菌群的變化可增加肺癌的風險,口腔微生物及其微生物衍生物,包括蛋白質、內毒素和其它代謝物,可以通過直接吸入或血液傳播到呼吸道,從而影響肺癌的發生和進展。此外,某些口腔微生物可以直接誘導慢性炎症、免疫和致癌信號通路的激活,從而促進肺癌的發生。

一項研究對39名肺癌患者和36名非癌症患者的呼吸道沖洗液樣本進行了分析,發現肺癌患者的下呼吸道中富集了來自口腔的鏈球菌和韋榮球菌,而且這些細菌與ERK(細胞外信號調節激酶)和PI3K(磷脂酰肌醇-3-激酶)信號通路的上調有關。在肺癌中,PI3K信號通路的上調是一個早期事件,有助于細胞增殖、存活和組織侵襲。

同樣,不吸煙的女性肺癌患者唾液菌群的微生物多樣性和豐富度較低,且存在明顯的菌群失調。肺癌患者口腔菌群中芽單胞菌和鞘氨單胞菌明顯增加,口腔菌群失調可能通過p53信號通路調控肺癌細胞的凋亡。

幽門螺旋杆菌是慢性胃炎和消化性潰瘍疾病的病原體,是發生功能性消化不良、消化性潰瘍、胃腺癌和黏膜相關淋巴組織淋巴瘤的重要危險因素。幽門螺旋杆菌也可以在口腔中檢測到,口腔中的幽門螺旋杆菌可能通過直接吸入或血液轉移到支氣管或肺組織,在肺黏膜誘導顯著和持續的炎症,從而促進惡性轉化和腫瘤生長。

幽門螺旋杆菌感染的存在也可能影響非小細胞肺癌患者的免疫治療效果,因爲幽門螺旋杆菌具有調節樹突狀細胞交叉呈遞活性,會抑制CD8+ T細胞對腫瘤的反應,並影響宿主先天和適應性免疫反應的能力。

2、結直腸癌

結直腸癌的死亡率爲9.4%,居世界第二位。結直腸黏膜擁有多樣化的微生物群落,結直腸癌與胃腸道微生物密切相關。

口腔細菌要進入腸道並在腸道內定植受到口腔-腸道屏障的阻礙,它需要克服兩個主要挑戰才能成功轉運到腸道:

(1)穿越由胃酸和膽汁組成的上消化道化學屏障;

(2)超越由腸道共生菌調節的腸道定植抵抗。

一旦這一屏障被破壞,口腔微生物在結直腸部位的異位定植會破壞微生物生態,導致結直腸炎症的發生,從而創造一個有利于腫瘤進展的環境。

口腔微生物可以通過水解存在于結腸上皮細胞表面的糖蛋白、降解黏蛋白和細胞外基質成分,以及合成致癌代謝物、活性氧和多胺,對結腸産生額外的有害影響。

越來越多的證據表明,口腔微生物,包括但不限于牙龈卟啉單胞菌、具核梭杆菌和鏈球菌,在結直腸癌患者的腫瘤和糞便中豐度顯著增加。

牙龈卟啉單胞菌定植到結直腸組織後,不僅可以通過激活炎性小體,調節腸炎的發生,還可以激活MAPK/ERK信號通路,促進結直腸癌的生長和轉移。結直腸癌組織中牙龈卟啉單胞菌的富集豐度與患者預後也有關,牙龈卟啉單胞菌含量越高,患者預後越差。此外,組織浸潤性牙龈卟啉單胞菌可以定植到樹突狀細胞和巨噬細胞,從而逃避免疫系統的清除,導致全身性散播。

大約40%的結直腸癌浸潤性具核梭杆菌起源于口腔。具核梭杆菌由于其厭氧性、高侵襲性、FAP2依賴性結直腸粘附和無葡萄糖代謝的特性,已成爲結直腸癌的主要驅動因素。此外,具核梭杆菌在結直腸癌中的高豐度與腫瘤轉移、複發、化療耐藥性和放療療效降低有關:

具核梭杆菌可以通過調節腫瘤代謝和增強腫瘤幹細胞的特性直接影響腫瘤細胞;調節T細胞介導的免疫和募集髓源性抑制細胞,從而調節腫瘤免疫抑制;産生炎症因子,創造促炎微環境,促進結直腸癌進展;靶向TLR4/MyD88信號通路誘導自噬,促進結直腸癌化療耐藥性。此外,鏈球菌可以調節炎症並誘導由骨髓源性免疫抑制細胞和腫瘤相關巨噬細胞主導的免疫抑制性腫瘤微環境,從而促進結直腸癌的進展。

3、肝癌

肝癌在死亡率方面排名第三,公認的肝癌高發的危險因素包括飲酒和感染。關于口腔菌群與肝癌之間關系的知識比較有限。鏈球菌、卟啉單胞菌、放線菌和梭杆菌等口腔微生物被認爲與肝癌進展相關。

研究表明,口腔微生物,特別是牙龈卟啉單胞菌,與肝炎和酒精性肝病的發生密切相關。牙龈卟啉單胞菌能夠誘導腸道菌群失調,破壞腸道黏膜屏障的完整性,從而促進有害的腸杆菌科細菌向肝髒的遷移。此外,牙龈卟啉單胞菌可以破壞腸道中免疫細胞之間的平衡,導致肝炎並促進肝細胞鐵死亡。這些都可能增加肝癌發生的風險。

4、胃癌

胃癌是全球第四大常見癌症,幽門螺旋杆菌感染是胃癌的一個公認的危險因素。對墨西哥和中國的胃癌菌群的分析顯示,優勢菌群爲幽門螺旋杆菌,其次是來自口腔的微生物。 然而,只有1-3%的幽門螺旋杆菌感染者會發展爲胃癌,因此一定有其它生物學因素參與了胃癌的發生發展。

胃癌患者中胃消化鏈球菌、咽頰炎鏈球菌、微小小單胞菌、弱生斯奈克氏菌和侵肺戴阿利斯特菌的豐度升高。最近的一項研究表明,超過一半的胃癌患者檢測出梭杆菌和梭狀芽胞杆菌陽性,它們有可能作爲胃癌早期診斷的生物標志物。牙龈卟啉單胞菌也與亞洲人患胃癌的風險增加有關。然而,確切的潛在機制仍不清楚。

5、乳腺癌

乳腺癌是世界上第五大最常診斷的腫瘤,其風險因素主要包括超重、家族遺傳史和不健康的生活方式,比如吸煙和過度飲酒。

在乳腺中存在著一個獨特而多樣的微生物群落,其中一部分微生物可能來自口腔和腸道,因爲在母乳中發現了大量來自口腔和腸道的微生物。這些微生物可能是通過以下傳播途徑轉移到乳腺:

通過皮膚和乳頭滲入;通過消化道和生殖道的易位定植;經血液和淋巴循環系統侵入,定位到乳腺小葉和乳腺導管內。在相當長的一段時間裏,人們一直認爲乳腺組織內來自腸道的微生物的改變可以對激素水平産生影響,並促進乳腺癌的病理發生。現在的研究發現,口腔微生物可能有著同樣的作用。一項荟萃分析顯示,牙周病和口腔微生物感染與乳腺癌之間存在顯著關聯,牙周病可能是乳腺癌發生的潛在危險因素之一。

有研究證實,具核梭杆菌可以通過血液傳播,定植在乳腺癌部位,從而削弱抗腫瘤免疫,促進乳腺癌的進展,而甲硝唑抗菌治療可以延緩腫瘤的進展。此外,定植在乳腺癌中的具核梭杆菌還可以通過TLR4/MyD88途徑激活NF-κB,通過募集免疫抑制細胞産生一個免疫抑制的腫瘤微環境,並上調乳腺癌中PD-L1和CD47的表達,促進乳腺癌細胞的免疫逃逸。

總之,口腔菌群參與了乳腺癌的發生,靶向清除可能有利于乳腺癌的治療。

6、其它癌症

由于口腔與消化道的解剖關系,口腔微生物與消化系統腫瘤的發生之間存在較高的可能性。除上述腫瘤外,口腔癌、食管癌和胰腺癌也被報道與口腔菌群密切相關。口腔是口腔微生物的主要棲息地,幾乎所有的口腔微生物都與口腔癌的發生有關。

與口腔癌進展明顯相關的口腔微生物包括但不限于糞腸球菌、具核梭杆菌和牙龈卟啉單胞菌。糞腸球菌可以通過過氧化氫介導的EGFR信號通路促進口腔癌細胞的增殖;具核梭杆菌通過調節細胞周期、誘導口腔炎症、調節抗腫瘤免疫反應、促進口腔癌細胞上皮-間質轉化等途徑促進口腔癌的進展(所謂上皮-間質轉化是上皮細胞轉化成爲具有活動能力的間質細胞並獲得侵襲和遷移能力的過程);牙龈卟啉單胞菌和具核梭杆菌的致癌機制有相似之處。

食管癌患者的唾液和口腔拭子樣本也揭示了口腔微生物的顯著變化。雖然優勢菌群不同,但都表明口腔微生物可能是食管癌的潛在篩查標志物。牙龈卟啉單胞菌和具核梭杆菌是報道的與食管癌相關的主要口腔微生物。牙龈卟啉單胞菌促進食道癌的明確的機制包括激活炎症、上皮-間質轉化和凋亡抵抗信號通路,從而調節增殖,誘導炎症,創造免疫抑制腫瘤微環境和調節化療抵抗。具核梭杆菌還能激活炎性小體和自噬相關信號通路,介導骨髓源性免疫抑制細胞和調節性T細胞的浸潤,以調節腫瘤免疫。

此外,最近的研究強調了牙龈卟啉單胞菌和具核梭杆菌作爲區分胰腺癌患者的重要生物標志物的潛力。口腔微生物具核梭杆菌可以刺激GM-CSF和CXCL1等細胞因子的分泌,從而促進腫瘤細胞的增殖和遷移。

總結

癌症仍然是一個重大的全球挑戰,微生物與癌症之間的關系一個熱門的話題。口腔微生物在腫瘤生物學中起著雙重作用,要麽促進腫瘤發生,要麽抑制腫瘤發生,取決于微生物、宿主和腫瘤微環境之間的相互作用。

口腔中的有害微生物,比如牙龈卟啉單胞菌和具核梭杆菌,可以利用自身的毒力因子和代謝物破壞上皮屏障和細胞外基質,誘導炎症微環境和免疫抑制的腫瘤微環境,從而影響局部和遠處的腫瘤,成爲癌症的幫凶,不僅增加癌症發生的風險,還可能使癌症更致命。

口腔微生物豐度的變化可能作爲預測腫瘤發生的潛在生物標志物,靶向清除相關口腔有害微生物有望成爲癌症治療的新策略。

我們每個人都可能經曆或輕或重的口腔疾病,輕者對生活沒有明顯影響,重者則給可能患者帶來短期或長期的痛苦。根據《2019飲食習慣與口腔健康白皮書》顯示,在我國有口腔問題的人群高達93%,簡單來說,就是100個人裏面只有7個人口腔屬于正常。所以我們絕大多數人的口腔菌群是處于失衡狀態的,這無疑爲未來的健康埋下隱患。

口腔菌群失衡的一個主要原因是口腔衛生不良,但也有其它一些重要的因素在發揮作用,包括飲食習慣、吸煙、牙龈發炎、唾液腺功能障礙等。口腔衛生不應該被低估,我們應該每天至少刷兩次牙和定期用牙線清潔牙齒。保持口腔清潔是抑制致病菌的最好方法。我們也可以改變自己的生活方式,比如戒煙,不吃高糖的食品。總之,養成良好的口腔衛生不僅對我們的牙齒健康有好處,也對我們的整體健康有好處。

圖片均來自網絡

參考資料:

Lan Z, et al. (2023) The role of oral microbiota in cancer. Front. Microbiol. 14:1253025.