封建王朝時期,統治階級爲了更好的維護自己的統治穩固性,對底層百姓的壓迫格外嚴重,最典型就是采用各種殘酷刑罰來約束底層百姓的行爲,自古以來的刑罰的種類就繁多,曆朝曆代都不乏暴君和酷吏,雖然加強了國家的行政管理秩序,但是對被統治者來說,無疑格外殘酷。

刑罰自上古部落時代開始就被引入日常管理中,期間不斷正規化,到最後有了專門的法典,曆朝曆代都有了自己的刑法,以此來管理天下,經過無數代人的實踐和完善,刑法也漸漸形成了成熟的體系。自古以來的刑罰的種類繁多,按照常規分類,大致有死刑、肉刑、徙刑、羞辱刑和財産刑。

每一種大類之下,還有各種具體的刑罰,死刑主要分爲絞刑、斬刑和其他死刑,包括了戮刑、磔刑、棄市、腰斬、枭首、定殺、坑殺、具五刑、族刑、車裂、絞刑、剝皮、炮烙等。肉刑顧名思義就是殘忍的斬去身體的某一部分,如膑刑、剜眼、劓刑、宮刑和斬左趾等。而羞辱刑就更多了,比如剃頭發、黥刑等。另外還有財産刑,意思很明顯,就是花錢買命。除了上述刑罰之外,最爲常見的就是徙刑,也就是後來所說的流放。

古代流放

特別是對于一些貴族和士大夫階級,這些具有一定社會地位的群體,雖然犯了重罪,特別是犯了些政治相關的罪行,但是礙于各種政治因素和階級因素的考量,一般不會處以過重的刑罰,但是又不能將其留在統治中心,所以流放成爲了最合理的刑罰,比如明朝大才子楊慎,就因爲得罪了嘉靖皇帝,引發了嘉靖帝的極度不滿,被流放到了雲南邊境,終身未得恩赦。

在很多文學作品中也有流放的案例,如水浒傳中,武松就被流放和發配,林沖同樣也被流放。更早時期的屈原,也被流放到了當時楚國統治的最南端,湖南中部地區。

關于我國古代的犯人流放地,是一個充滿曆史滄桑與人文內涵的話題。從先秦至明清,流放作爲一種刑罰形式,不僅是對罪犯的懲罰,更是統治者維護社會秩序、展示仁慈的一種手段。古代的流放地分布廣泛,其選擇往往受到地理、政治、文化等多方面因素的影響。

古代流放

在先秦時期,流放地主要集中在中原地區的邊緣地帶。這些地方往往荒涼偏遠,交通不便,生存環境惡劣。隨著國家疆域的擴大和政治格局的變化,流放地逐漸擴展到更爲偏遠的地區,如西北的荒漠、東北的嚴寒之地,以及西南、嶺南的濕熱瘴氣之地。

流放地的選擇並非隨意,而是有著深刻的政治和文化寓意。一方面,流放地往往被視爲國家的邊緣地帶,是統治者對罪犯進行懲罰和震懾的象征。另一方面,流放地也是文化交流與融合的重要場所,不少中原的先進文化和技術在此得以傳播和發展。

在流放地的生活條件極爲艱苦。流放之人被押解途中,往往要經曆長途跋涉、風霜雨雪等種種磨難。抵達流放地後,他們還要面對惡劣的自然環境、艱苦的生活條件以及當地人的歧視和排斥。因此,流放往往意味著生離死別,許多人在流放途中或流放地因病、饑餓、勞累等原因而喪生。

然而,盡管流放生活充滿艱辛,但也有一些流放者憑借堅韌的意志和才華,在流放地創造出令人矚目的成就。他們積極傳播中原文化,教授當地人農耕技術、手工藝等,爲當地的經濟文化發展作出了重要貢獻。同時,流放地也成爲了一些文人墨客的創作源泉,他們在這裏寫下了許多脍炙人口的詩篇和文章,爲後人留下了寶貴的精神財富。

流放犯人

古代的流放制度不僅反映了統治者對犯罪的態度和刑罰觀念,也體現了中華文化的深厚底蘊和人文關懷。在流放制度中,我們可以看到儒家思想中的“仁政”觀念,即對罪犯的懲罰並非簡單的殺戮或折磨,而是通過流放等方式,讓他們在艱苦的環境中反思過錯、改過自新。同時,流放制度也體現了統治者對邊疆地區的重視和開發,通過流放罪犯到邊疆地區,促進了邊疆地區的開發和建設。

然而,流放制度也存在一些問題和弊端。首先,流放地的選擇往往過于隨意和主觀,缺乏科學的評估和規劃。這導致一些流放地環境惡劣、生活條件艱苦,給流放者帶來了極大的痛苦和折磨。其次,流放制度缺乏有效的監督和保障機制,流放者的權益往往得不到保障,容易受到虐待和歧視。最後,流放制度也容易導致社會的不公和腐敗現象,一些有權有勢的罪犯可以通過各種手段逃避流放或減輕刑罰。

總之,我國古代的犯人流放地是一個充滿曆史滄桑與人文內涵的話題。它既是統治者維護社會秩序、展示仁慈的一種手段,也是文化交流與融合的重要場所。在流放制度中,我們可以看到中華文化的深厚底蘊和人文關懷,也可以看到其存在的問題和弊端。因此,我們應該以客觀、理性的態度看待古代的流放制度,既要肯定其在文化傳承和社會發展中的積極作用,也要反思其存在的問題和不足,爲今天的法治建設提供借鑒和啓示。

接下裏,我們就來聊一聊中國古代最著名的幾個主要流放地,這些地區,基本都是中原王朝統治的邊緣地區,不過隨著王朝的發展和擴張,這些邊緣地區也不斷變化,很多地方甚至在現在成爲了全國最宜居的地區之一。如房陵,也就是今天的湖北十堰地區,現在已經是中國較爲中心的地區,風光秀麗,人傑地靈,但是在春秋戰國時期,因爲地處偏遠,也成爲了主要的流放地。

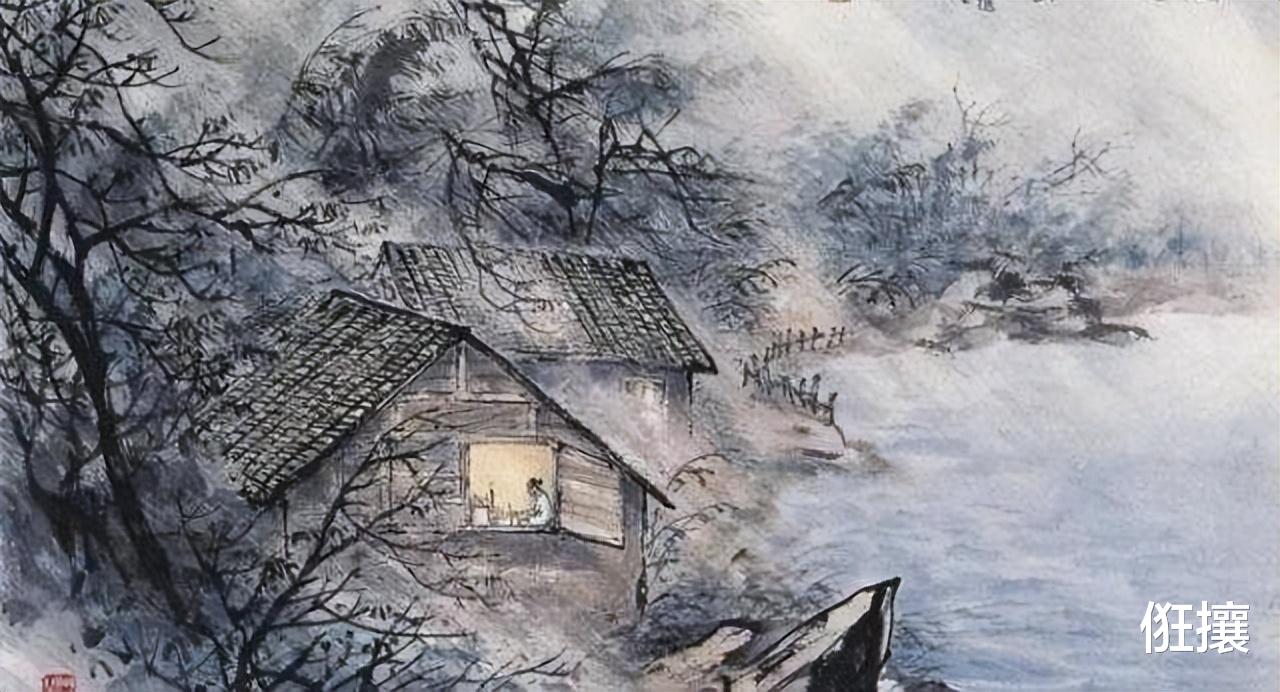

巴山楚水淒涼地

1、巴蜀

巴山楚水淒涼地,因爲秦嶺和巴山的隔絕,自古以來巴蜀地區就與中原地區存在著天然的隔閡,在古蜀國滅亡之後,巴蜀文明長期處于停滯狀態,到了春秋戰國時期,曾無比燦爛的古蜀國文明成爲了邊緣小國。在戰國末期,秦國曆經千辛萬苦,將巴蜀膏腴之地納入統治範圍內。

但是當時的巴蜀與秦塞,隔著難以翻越的秦嶺和巴山,而且人煙稀少,所以秦國在拿下巴蜀之後,爲了防止蜀地生亂,秦國大量移民巴蜀,並派遣官員在巴蜀搞基礎建設。而這些移民到巴蜀的百姓中,有很大一部分是流放犯官及其家族或者仆役,秦國宰相大商人呂不韋就曾被流放至此。秦末項羽分封,爲了控制劉邦,就將劉邦分封在秦巴山區。

之後的朝代,也有很多流放巴蜀的官員,尤其是唐代,有多達三四十位著名人物被貶到巴蜀地區,比如劉禹錫和元稹等人。但是隨著唐宋時期的大力開發,巴蜀漸漸恢複了人文鼎盛,當時的四川眉州,甚至是全國有名的文化之鄉。

王陽明流放貴州

2、雲貴

雲貴自古以來相對中原王朝,就是偏遠山區,中原王朝對于雲貴地區的掌控力度一直都不算高,蜀漢時期諸葛亮曾開發了雲南北部地區。後來前秦拿下巴蜀後,嘗試向貴州地區擴張過,最遠擴張到了播州地區。

對于雲貴高原的開發,其實中原王朝自古以來就成果有限,這一地區長期就是少數民族土司自治,中原王朝只是象征性的派遣官員管理,甚至在更早些時候,當地只是中原政權的藩屬國。

真正的大規模開發,應該是從明朝開始的,明朝花費了很大力氣,才從蒙古人手中奪取雲貴,所以在當地開始大規模治理,沐王府就是明朝在雲南的地方實際管理者,而也是明朝開始,大量的政治犯被流放到了雲貴地區,早期的靖難遺孤就有一部分流放雲貴山區。到了明朝中期,如王陽明被流放到了貴州貴陽地區,楊慎被流放到了雲南永昌衛。

3、嶺南

嶺南,雖然早在秦漢時期就已經被中原王朝納入了版圖,早期就有秦朝開拓嶺南,漢朝時期漢武帝也曾大舉南下,將嶺南收入中原王朝的控制範圍內,廣義的嶺南主要指廣東、廣西、海南、福建地區,這些地方濕熱且蟲蛇瘴氣密布,在未開發之前,不太適合人類居住。

所以,自古以來嶺南就成爲了重要的流放地,最主要的還是唐朝和北宋時期,唐朝就有很多官員被流放嶺南。到了北宋時期,嶺南成爲了最主要的流放地,被流放嶺南的官員達到了四五百人,鄭俠在宋神宗時被貶英州,蔡京也被流放嶺南,只是途徑潭州時病逝,大文豪蘇轼被流放儋州,要漂洋過海,曆經生死才能抵達。

甯古塔流放之地

4、東北甯古塔

流放甯古塔主要是清朝的事,東北作爲清朝的龍興之地,在入關之後,便關閉了內地百姓遷徙東北的通道,直到清朝末年才打開。但是爲了守衛東北,滿清政府還是在東北設置了大量女真騎兵。甯古塔就是一個重要據點,而爲了給這些守衛偏遠地區的兵丁減輕負擔,就會把一些政治犯流放到甯古塔爲當地軍士爲奴仆。

雖然流放東北還是在清朝最多,但是自古以來,東北地處華夏邊緣的苦寒之地,就是主要的犯官流放地,明朝靖難遺孤主要就流放在東北奴兒幹都司。

5、高麗

高麗,在許多時候並不屬于中原王朝的實際統治區,但是因爲一衣帶水的關系,所以自古以來就與中原王朝保持著若即若離的關系。自然也成爲了主要的政治犯流放地,殷商後人和陳漢後裔就被安置在了高麗地區。

清朝流放新疆

6、新疆

新疆,自古以來就是中原王朝的固有統治區域,清朝時期,同樣大舉向西開發,在雍正乾隆時期全面納入中原王朝的統治範圍內。乾隆時期,朝廷審慎其策,將新疆設定爲流放犯人的關鍵區域,旨在借此削弱夷文化潛在的挑戰。正因爲此,乾隆將大量犯人流放新疆,據後世統計,乾隆時期有大約有十六萬囚犯被發遣至新疆,以此來大力開發新疆地區。