1960 年秋天,記者斯諾在北京見到了毛澤東。此時,距離他們在延安窯洞中徹夜長談,已經過去了24 年,斯諾向已步入老年的毛澤東提出一個問題:“你一生中最黑暗的時刻是什麽時候?”毛澤東回答說,那是1935 年長征途中在草地與張國焘之間的鬥爭,當時黨面臨著分裂,甚至有可能發生前途未蔔的內戰。

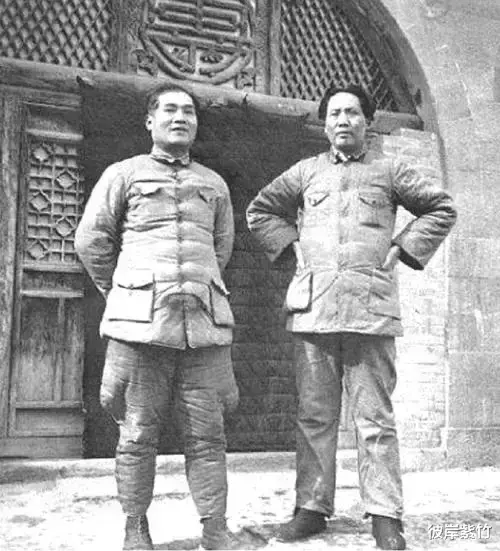

劉少奇、毛澤東與斯諾

1935 年,毛澤東稱那段時間爲“一生中最黑暗的時刻”。然而,僅僅過了一年時間,毛澤東就帶領著黨中央跟紅軍,不僅在陝北站穩了腳跟,還在與張國焘的鬥爭中取得了最終的勝利,迫使對方取消了另立的中央。

與此同時,誓言消滅紅軍的蔣介石因爲“西安事變”,與紅軍達成停火協議,共産黨的事業在很短時間內轉危爲安,不得不說是個奇迹。到達陝北3年後,張國濤逃離了陝甘甯邊區,繼而被開除黨籍。這一切到底是怎麽回事?

南下還是北上?

1935年6月12日, 紅一方面軍先頭部隊與紅四方面軍李先念部在懋功的達維鎮勝利會師。毛澤東、朱德、周恩來和領導四方面軍的張國焘出席了兩河口會師大會。兩大主力紅軍的會師, 使集結在這個地區的紅軍兵力達到10多萬人, 實力大大增強下。

表面形勢一片大好,實際上危險卻已經在慢慢逼近。

會師後紅軍的行動方針是北上抗日, 還是西進或南下?張國焘和黨中央産生了嚴重分歧。

黨中央堅持北上,而張國焘主張南下。其實當時北上並沒有十足的把握,因爲紅軍在長征途中缺乏通訊工具,沒有電台,幾乎接收不到外界的信息。當時大家還沒聽說過劉志丹在陝北開辟了蘇區。張國焘認爲,北上沒有希望,于是始終保持拖延的態度。

根據兩河口會議決定, 中共中央政治局于6月28日發布了關于紅一、四方面軍會合後戰略方針的決定,中央軍委制定了松潘戰役計劃, 決定紅一、四方面軍分左、中、右三路向松潘及其西北地區前進。但張國焘則主張西進青海新疆, 消極避戰, 或南下川、康邊的退卻逃跑方針。

8月4日, 中共中央在沙窩召開政治局會議, 重申兩河口會議創造川陝甘蘇區的決定。

8月上旬, 黨中央鑒于形勢的變化, 決定紅一、四方面軍混合編組, 分左、右兩路北進。右路軍由紅一方面軍的紅一、三軍和紅四方面的紅四、紅三十軍組成, 由中央率領, 以徐向前爲總指揮, 陳昌浩爲政委, 葉劍英爲參謀長。左路軍以紅四方面軍的紅九、三十一、三十三和紅一方面軍的紅五、紅三十二軍組成, 由紅軍司令部率領, 以朱德爲總指揮, 張國焘爲政委, 劉伯承爲參謀長。右、左兩路軍分別從毛兒蓋、卓克基北上。

誰對誰錯?

要論看穿局勢的戰略眼光,毛澤東勝過張國焘一大截。

毛兒蓋會議上,張國焘力主建政四川,中策是西進新疆接受蘇聯軍援,背靠蘇聯創建新疆蘇區;而毛澤東力主北上陝甘甯,實在不行退往蒙古國。

毛澤東的方案更可行且進退自如,而張國焘的兩個方案都有著硬傷。四川雖然富庶且人口衆多,但四川國民黨的勢力也比陝甘甯強大得多:川軍有30萬之衆,有著統一的指揮(劉湘),武器彈藥充足,甚至有空軍,還有蔣介石的40萬中央軍作後盾,如果川軍死磕,張國焘的紅四方面軍僅8萬人,且缺乏重武器,要打下四川,是不可能完成的任務。

陝甘甯邊區

但張國焘被之前四方面軍對川軍“仗仗贏”的假象迷昏了頭,以爲川軍不堪一擊,其實那只是劉湘因爲紅軍只是路過不願出力罷了。

張國焘提出的“赤化全川”和“打到成都吃大米”口號,就是劍指四川軍閥的命根子,川軍絕不會坐以待斃,像之前那麽好打。而且紅軍經曆如此多的艱難困苦,難道只是爲了吃大米嗎?

張國焘的西進新疆,背靠蘇聯建立根據地方案,由于路途遙遠,消耗巨大,而且一旦立足新疆,再很難影響內地,等于放棄了創建新中國的機會。其實還是想偏安一隅,占山爲王。

張國焘此時的思想,已經淪爲了舊中國的軍閥,毫無先進性可言。

相比之下,毛澤東北上所面對的西北的胡宗南、馬鴻賓、楊虎城、張學良各部,雖然總兵力很多,但支離分散,沒有統一的指揮,而且毛澤東的逃亡方向是陝甘甯的貧瘠地區,並非軍閥統治的核心區域,因此割據和生存的難度自然小得多。

毛澤東在《紅色政權爲什麽能夠存在?》一文中就說明了由于軍閥互相掣肘給了紅軍生存空間,長征途中也充分利用了蔣介石跟各路軍閥“各懷鬼胎”的特點,用理論指導實際,真正做到知行合一。

另立中央

兩河口會議和沙窩會議上,張國焘口頭上雖然表示同意會議決議, 但心裏早就憋了一肚子火。紅軍兵分二路之後, 他就變得肆無忌憚, 對黨中央的電令置若罔聞, 並想把自己的意願強加于黨中央。

正好阿壩一帶當時連降暴雨,張國焘沒法和中央彙合,他就在這時下了南下的決心。9月2日, 張國焘借口噶曲河水上漲, 提出不能北渡,9月9日, 張國焘竟然背著中央電令陳昌浩率右路軍南下, 企圖危害中央。

噶曲河

葉劍英看到電報後, 立即趕往巴西, 將電報交給了毛澤東。毛澤東感到情況緊急, 立即召開會議,決定中共中央和紅一、三軍團立即北上, 進軍甘南, 脫離險境, 粉碎了張國焘的陰謀。

這個時刻,張國焘手中有九萬人,黨中央只有一萬人,這就是毛澤東一生中最黑暗的時刻。毛澤東連續和張國焘往來電報進行勸阻,張國焘則不斷陳述自己南下的道理。

一方面軍北上後, 張國焘不顧黨中央的忠告, 率軍南下。1935年10月, 張國焘在四川省理番縣卓木碉召開會議,竟然成立了“第二中央”, 並自任“臨時中央主席”,宣布“開除”毛澤東、周恩來、博古、張聞天的黨籍,並下令“通緝”。對葉劍英、楊尚昆“免職查辦”。

毛澤東後來在批判張國焘的中央政治局會議上說,當時稍微不慎重,會打起來,那樣的話後果實在不堪設想。

半個月以後,毛澤東突破臘子口,進入甘肅哈達鋪鎮,才找到《民國日報》、《大公報》,看到了劉志丹的消息。

早在過草地的時候,毛澤東就和劉伯承談過,他認爲在蠻荒之地待著是沒有前途的,中共想要生存下去,必須去有人的地方,但那是一種模糊的直覺。也就是說,毛澤東的預感直到哈達鋪鎮才得到證實。

劉志丹

這才有了後來紅軍進軍陝北,中國共産黨跟中國革命才能度過那段最黑暗的日子。

兵強馬壯的張國焘爲什麽會失敗?

張國焘失敗的最重要原因是他決定南下,紅四方面軍一直在川康高海拔地區轉來轉去,爬了十幾座雪山,走了三次草地,吃了很多苦頭,遭到了嚴重的失敗,人數由原來的八萬多人銳減到四萬多人。

張國焘的南下戰略破産,紅四的幹部難免對他産生不滿和懷疑。

在這種情況下, 黨中央對張國焘進行了積極引導, 加上留在左路軍中的朱德、劉伯承等同志的積極鬥爭, 使得張國焘又有了同意北上的意向, 並且取消了“第二中央”。

1936年7月2日,紅二、六軍團與四方面軍在甘孜勝利會師。7月5日, 黨中央和中央軍委發出電報指示:授予紅二、六軍團“紅二方面軍”的番號。

1936年10月,紅一、二、四方面軍于甘肅會甯、將台堡勝利會師,標志著具有偉大曆史意義的紅軍長征的勝利結束。

共産國際發揮作用?

共産國際在這場鬥爭中發揮了重要的作用。

當時,中國共産黨從組織關系上需要服從共産國際。遵義會議,恰恰是與共産國際失去聯系後才可能召開的。

長征後,中共中央認爲有必要將紅軍的狀況和遵義會議的結果及時通知共産國際,地下黨組織與紅軍的合作也需要恢複。于是,過雪山之前,中央分別把陳雲和潘漢年派去上海,陳雲的任務是向共産國際彙報長征的情況,潘漢年則是爲了和共産國際遠東局取得聯系。

紅軍分裂期間,從共産國際回來的林育英(他是林彪的堂兄,在延安化名張浩)到了陝北。林育英出席了1935年12月在陝 北瓦窯堡舉行的中共中央政治局擴大會議,他此時是共産國際的特使,除了傳達共産國際的“七大”精神之外,還明確表示支持毛澤東同志。

林育英

林育英既是毛澤東的老朋友,又跟張國焘有著患難之交。中央決定由林育英出面,以共産國際特派員的身份,對張國焘進行說服工作。張國焘不服從中共中央,對共産國際總應服從。

林育英以共産國際代表的名義給張國焘發了一封電報,這招非常奏效,張國焘很快就放棄了“第二中央”,並且再次北上謀求與黨中央統一。可以說促使張國焘這一系列行爲的一個關鍵因素正是來自共産國際的壓力。

此後,張國焘擔任陝甘甯邊區政府副主席。他雖表面承認錯誤,實際上仍耿耿于懷。1938年4月4日,他乘去祭黃帝陵之際,投奔國民黨。

曾經在紅四方面軍中擁護張國焘的人不在少數,但幾年後,他只能孤身一人脫離了延安,成了一個可恥的叛徒。

1979年12月3日,82歲的張國焘凍死于加拿大一所養老院。

結語

張國焘試圖挑戰黨中央,確實造成了不小的危害,但在一系列錯誤決策下,他又迅速滑向失敗,這其實是曆史的必然。