最近被這條MV刷屏了。

來自說唱歌手“河南說唱之神”張方钊的《工廠》。

很罕見的,沒有在說唱中聽到一貫的炫富和對大金鏈子寶馬香車的向往。

《工廠》,唱的是故鄉。

是那個我們不願回望的、有點丟人的、屬于縣城青年的故鄉。

他唱廠礦的衰落,唱村莊的破敗,唱永遠彌漫的霧霾,和被困在那裏的人們。

將縣城青年藏在記憶裏的那份自卑,毫無遮掩地暴露出來。

MV的評論區裏,彙集了來自五湖四海的縣城青年的留言,大家分享著對故鄉除了熱愛以外的複雜情感。

有人說,這是屬于縣城孩子的“哭牆”。

之于來自縣城的青年,「鄉愁」從來不是一個簡單的名詞。

對那片貧瘠的土地,我們或許有深愛,但更多的,是無數次失意和試圖逃離。

我只是出生在這裏

我沒有所謂的“鄉愁”

一打開《工廠》MV,引入眼簾的是鋪天蓋地的灰色。

煙囪是灰色的,樹木是灰色的,天空是灰色的,土地是灰色的。

這裏是作者的老家。

典型的中原地帶工業老城,國企工廠和農業,構成主要的經濟來源。

這裏的天空總是渾濁暗淡,空氣中夾雜著礦場彌散的沙石,水草豐茂的自然景色與這裏無關,一切新生的嫩芽都會快速沾染上塵土,成爲背景板。

仿佛生活本身也被粘稠的灰色籠罩,變得沉甸甸。

就如同歌詞唱的,“工廠的煙霧都蓋住了星,周圍的村莊都被他合並,小時候河水就不是很清,現在它換來了金錢和病”。

許多坐落于東北或山河四省的工業城市都如出一轍,發展計劃經濟的年代,一座座重工業基地在這裏拔地而起,巨大的煙囪宛如城市圖騰。

在這裏長大的小孩,共享同一個灰蒙蒙的童年。

歌中唱:“我沒有熱愛這裏,我只是出生在這個地方。”

這是最引起共鳴的一句話,也是一代縣城青年從不敢說出口的情緒。

從記事以來我們便被要求熱愛家鄉,因爲這裏是生你養你的地方。

但出身縣城的小孩,誰不曾腹誹過:我並不熱愛這裏,甚至有點嫌棄。

我並不熱愛這裏,因爲這裏是灰色的,沉悶的,匮乏的。

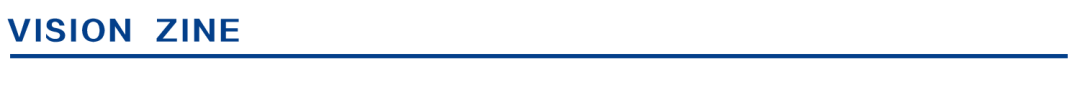

圖源:《站台》

八九十年代,電視裏早已播放著一線城市的光鮮樣貌。

即便過著無憂無慮的童年,又有誰沒羨慕過劉星的生活,家裏有喝不完的高樂高,每個臥室都有單獨的電腦。

電視傳媒將大城市變得看似觸手可及,但從縣城去大城市,要先坐幾小時長途汽車,再倒幾趟火車。

圖源:《站台》

我並不熱愛這裏,因爲這裏是被歧視的,拿不出手的,是鄙視鏈底端。

就如歌詞說,“她(媽媽)看到網絡上罵的農民,她自責沒給我更好環境”。

貧窮,讓人避之不及。

人們總不憚用最濃縮的言語來展示自己的惡意,一句“偷井蓋的”,就給人蓋上地域的印記。

圖源:《hello!樹先生》

有人說“山河四省小孩的成人禮,是一張駛向遠方的車票”。

可來到遠方,地域認同的戰爭仍未停止。

許多初來大城市的縣城青年都爲自己的出身感到隱隱的自卑。

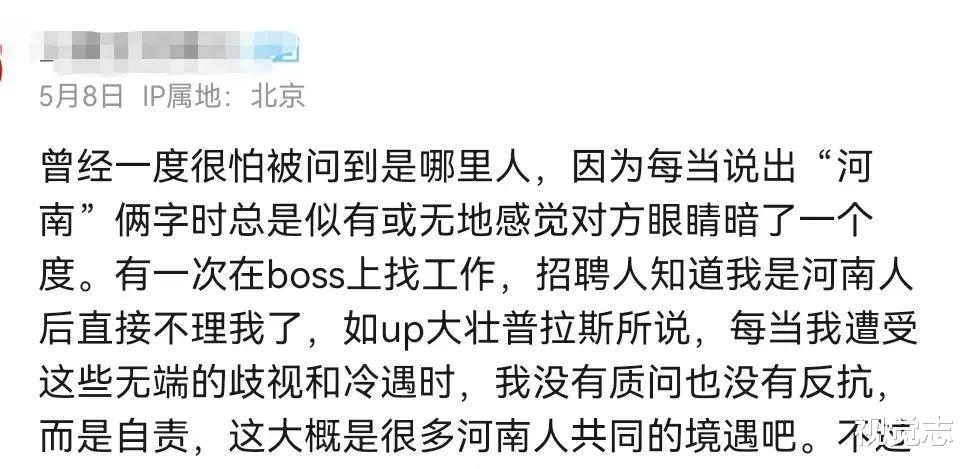

有位河南網友分享說,他一度很怕被問到是哪裏人。

“因爲每當說出河南倆字時,總是似有若無地感覺對方眼睛暗了一個度”。

跟別的來自五湖四海大方介紹家鄉的同學相比,出身小地方的人總是對家鄉難以啓齒。

擔心被地域歧視,被有色眼鏡看待,抑或是擔心別人沒聽說過。

這份敏感,像是許多縣城青年的出廠設置。

于是努力學習大城市人的生活方式,也絕口不再講鄉音。

改變了和家鄉有關的習慣,洗刷身上的縣城印記。

我們努力將自己變成生來就屬于大城市的人,可那裏終究是他鄉。

當我離開那裏

才明白故鄉是什麽

和解是從什麽時候開始的?

我們大概都要經曆這個過程,從小時候一門心思想逃離,幻想著在新的城市擁有屬于自己的一席之地,跟過去決裂。

但真正離開之後,才發現對故鄉的感情像是梅雨季流淌在牆壁上的水珠,安靜,卻綿長。

賈樟柯回憶起他的成長史,年輕時也充滿了對故鄉的不理解。

但當他離開汾陽,去了北京、巴黎、紐約。置身大城市,卻讓他止不住地想起那個山西小城。

「一個人只有離開故鄉,才能真正獲得故鄉。」

似乎只有當我們和那個熟悉的地方逐漸疏遠,那份思念才開始滋生。

賈樟柯將山西裝進了鏡頭裏,兒時那輛開往呂梁的長途汽車成爲他電影裏一個不變的意象。

“我電影中的人物會換,就像汽車窗口的某個位置,會有不同的人坐那兒,但我始終坐在那個車廂裏面,它是我離不開的一種歸屬,一種精神世界”。

從各地走出來的創作者們,將故鄉搬上大銀幕。

陰郁的天空和鏽色的工廠,成爲《鋼的琴》裏的背景板。

東北金色的苞米地和呼嘯的鐵皮火車,貫穿了《漫長的季節》。

雅安那仿佛終年浸泡在雨水之中的潮濕,成就了《宇宙探索編輯部》的怪力亂神。

被亞熱帶季風吹綠的黔東南凱裏,構成了《路邊野餐》的神秘。

那些我們兒時熟悉甚至不屑的小城風光,如今看似乎別有一番風味,過去嫌土的鄉音,再聽都倍感親切。

只有出走故鄉,關于那裏的記憶才逐漸清晰。

回憶起童年最無憂無慮的日子、媽媽做的家常菜、永遠擠滿人的小賣部、熱氣騰騰的小吃攤、還有街坊鄰居的人情味......

好似只有故鄉,這份生活的實感才觸達記憶裏的最深處。

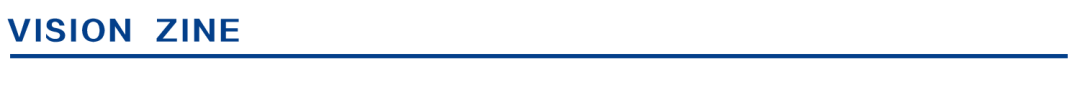

我們從互聯網上拼湊兒時的記憶。

圖源:網絡

影像刮起了複古風,dv、ccd風靡一時,照片蒙著一層灰霧的夢核濾鏡。

圖源:《宇宙探索編輯部》《Ditto》

人們紛紛懷念起全國統一的木質裝修風格,被曬得泛黃的木門和白色的塑料窗框,仿佛還能聞到油漆的味道。

圖源:網絡

跳皮筋、扔沙包,微機課、那是在小小的學校裏,窄窄的街道上,所擁有的珍貴回憶。

圖源:網絡

每個夏天,周傑倫的歌聲從收音機裏傳出,整個巷子都在哼唱《七裏香》。電視裏一遍遍播放著《還珠格格》,暑假就在紫薇和小燕子的故事中流逝。

圖源:網絡

讓人“嫌棄”的小小縣城,塵土飛揚,承載了絕版記憶。

圖源:豆瓣@回憶互助小組

街頭巷尾的小賣部,放學後一起打鬧的空地,熟悉的炊煙氣息......即便那時的生活簡陋,街道狹窄,房屋低矮,電線杆上的廣告紙被風吹得嘩嘩作響,但這些景象早已深深烙印心中,無法擦去。

圖源:新浪微博

被刻意抛到腦後的記憶,曾多少構成了如今我們的底色。

在不斷奔向遠方的路途中,來處卻愈加清晰。

我們在向外走

縣城也在變

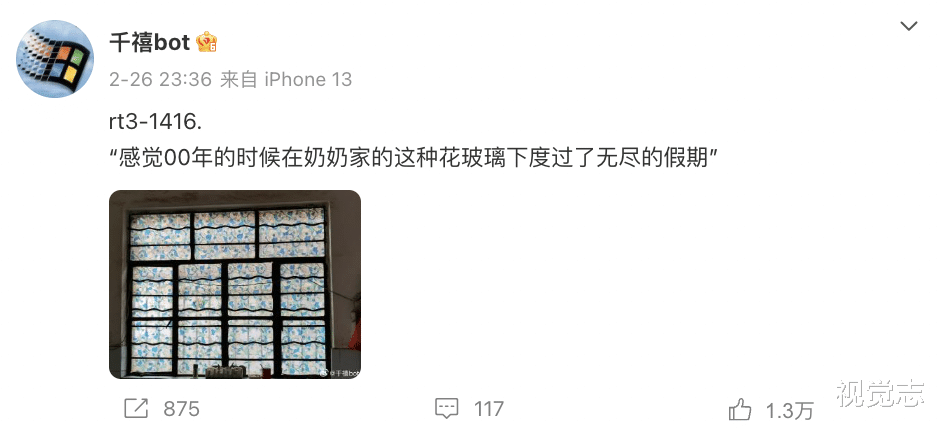

如今,許多當年的縣城小孩早已在外地紮根。

一年一度的返鄉,成爲唯一的紐帶,每每回家,都感覺自己已是異鄉人。

圖源:🍠

記憶中的建築,有的消失,有的破敗;曾經奔跑的街道,如今幾步便走到了盡頭。我們長大了,家鄉卻顯得愈發狹小、匮乏、無趣、暗淡。

但我們都知道:這不是它的問題。

這樣落後的家鄉,也曾將我們養大。

中國土地上,有2000多個縣級地,40000余座鄉鎮。

那是一線城市之外,大多數中國人的生活。

它爲高樓大廈輸送年輕一代,爲普羅大衆建構安穩的生活。

「北上廣是中國的幻象,縣城才是中國的底色」。

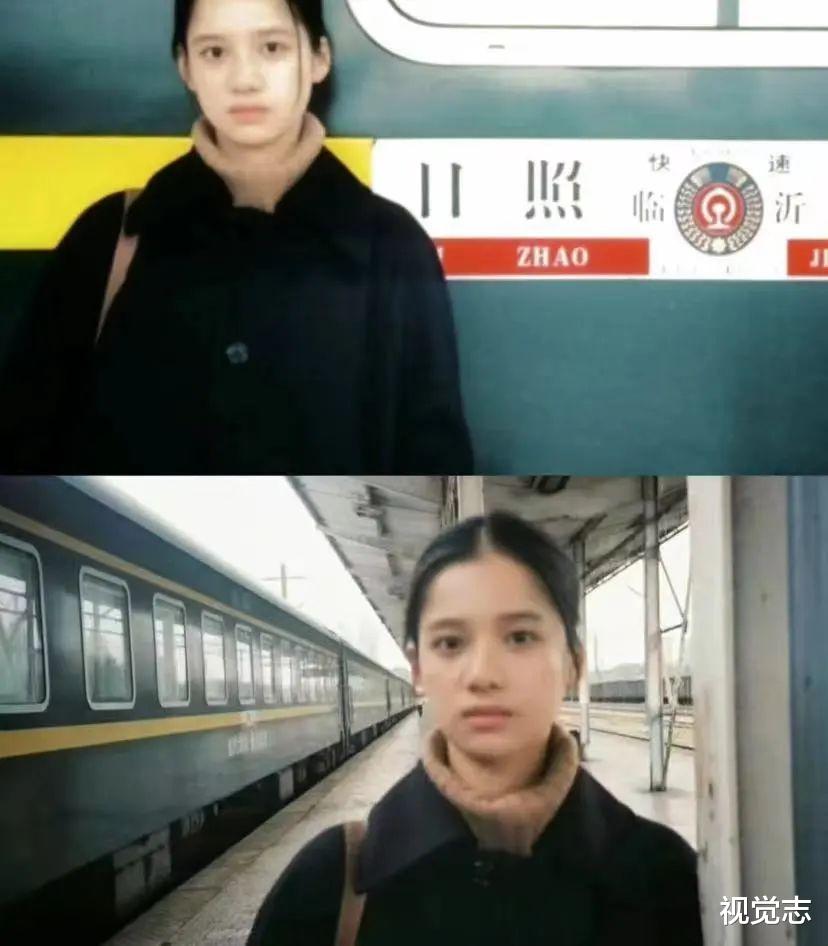

最近,社交媒體上掀起了“縣城文學”風潮,傷感的攝影作品勾起了人們對那片凝固在時光中的土地的懷念。

“縣城文學”代表女明星張婧儀

然而,越來越多的人站出來爲縣城發聲:

“早已不是這樣了!我們活在縣城別提多便利了。”

圖源:網絡

在年輕人決絕地出走,奔向曠野之時,故土也在日新月異地變化著。

有的縣城成了新晉的網紅旅遊城市,民族特色和反向旅遊的浪潮讓兒時不起眼的零食登上了小紅書的必吃榜。

圖源:飛豬旅行

有的縣城不再需要倒三次交通,而是高鐵直達。搖搖晃晃的客車、人群擠在一起的複雜氣味,已經是過去式。

圖源:🍠

有的縣城大力發展基建,巨大的廣場每晚被各個廣場舞隊占領。

有的縣城成了數字遊民的樂土,靠著松弛感、宜居性成了更具性價比的定居地。

小城鎮博物館被挖掘,最接地氣的機場火遍全網,生活在家鄉的人們,有著許多人難以企及的著生命力。

圖源:🍠

連鎖店開遍全國,奶茶、雜物店走到縣城,網絡的流行令信息共享,老人們們熱絡地拍著短視頻,比一線城市的打工人安逸得多。

圖源:🍠

山東菏澤曹縣,是國內的棺木、漢服、表演服飾的重要産地。出走的年輕人,當他們穿著最流行的國風服飾時,或許不知道,每三件就有一件來自家鄉。

人們穿著諸暨的襪子,用著義烏的商品,吃著資溪的面包......衣食住行都離不開小城鎮中的工廠。

縣城有著它獨特的故事。

而不只是老破小的代名詞。

圖源:新浪微博

雖然很多縣城還在經濟怪圈中掙紮,缺少支柱産業,人才大量流失。

但,曾經讓我們情感複雜的小地方,並沒有停下腳步。

它或許早已不再是我們記憶裏的模樣,但它依然鮮活著,跳動著,成爲新一代縣城小孩的共同記憶,再將他們托舉。

他們的縣城,將不再是灰蒙蒙的天,而是高速發展中又不失人情味的地方。