一個正在發生的事實,選秀節目正在“消失”。

曾幾何時,每年夏天都會掀起一股選秀熱潮,從《中國好聲音》《中國有嘻哈》到《偶像練習生》《這!就是街舞》……

一個個素人借此魚躍龍門,由格子間的普通員工成爲光鮮亮麗的娛樂圈新星。

可放眼今年夏天,除開《新說唱2024》《說唱夢工廠》兩檔對壘的說唱選秀,也僅剩《乘風破浪的姐姐5》這檔針對30+已成名女星的選秀節目。

且它們都有一個共同點——“啃老”。

兩檔說唱節目從導師到選手,來來回回還是那幾個熟悉的面孔,《浪姐》則再度出現超女身影,這次是劉忻、何潔、尚雯婕三人。

圖源:微博@乘風2024官方微博

人們笃定,「沒人可選」便是選秀節目落寞的主因。

畢竟內娛選秀已二十年光陰,縱使中國有龐大的14億人口,也該被榨得七七八八了。

說得沒錯,但未觸及本質。

選秀的本質終歸是一場交易:主辦方提供平台、選手提供才華/顔值、觀衆提供流量,彼此交換自己有且對方需要的東西。

但我們往往會忽略另一個重要的角色——經紀公司。

實際上,它才是一檔選秀節目背後真正的「莊家」,那個洗牌、發牌、通吃的角色。

選秀節目的消失,只因牌桌上的籌碼已被攫取一空。

時間拉回到2004年5月,那個盛夏的起始。

第一屆《超級女聲》正式舉辦,由此開啓了內娛的選秀時代。

同一時間,一家名爲「上海天娛傳媒」的經紀公司于黃浦區的威海路成立,在它的高管中,有著一個叫「龍丹妮」的女人,當時的她只是衆多普通高管中的一員。

天娛的大名響徹內娛,李宇春、張傑、華晨宇、陳楚生等人都是或曾是它旗下的藝人,但鮮有人知道它爲何成立。

據傳早先有幾個沒名氣的歌手被“芒果台”捧紅,結果第二年請他們過來表演時遭到拒絕,領導非常生氣,便發話要整一個經紀公司,天娛由此誕生。

或許正是這個原因,天娛在簽約藝人時往往選擇8年左右的長約。

長約在手,致使無論多大牌的明星,都很難平等地跟經紀公司坐在一張牌桌上談話,只要合約還在一天,就得當一天“工具人”。

但天娛的特殊不在“年齡”,在于它能“做莊”。

傳統的經紀公司無非是星探挖掘潛力股,公司包裝上市,進而出唱片、接商演賺錢。

這樣的經紀公司,于內娛,只是起到一個搬運工的角色,存在感、話語權都太小太小。

天娛不同,它認爲這樣效率太低且風險過高,費盡心思包裝的素人倘若火不了,不就虧麻了嘛,遂決定廣撒網,且只收最肥美的“魚”。撒網得要有魚塘,去別人家的魚塘需支付不菲的門票,不如自建一個,《超級女聲》由此誕生。

沒錯,真正推動《超女》誕生的其實是天娛這家經紀公司。

《超女》之後,《快女》《快男》《燃燒吧少年》等選秀節目先後推出,且背後都有天娛的身影。

諸如譚維維、尚雯婕、張傑等人氣選手在節目播出後都加入了天娛,其他經紀公司只能排在後邊挑它剩下的。

不得不說,此招甚妙。

此前經紀公司簽約素人最擔心的就是市場不喜歡,而天娛則通過選秀節目來觀望,市場喜歡誰,它就簽誰,直接跳過了試錯這一步,可謂一本萬利。

2009年,是天娛最重要的轉折點。

沒錯,不是爲天娛帶來李宇春的05年,而是09年。

包括業內也將此作爲分界線,09年前是舊天娛,09年後是新天娛。

這一年,龍丹妮全面執掌天娛。

根據公開信息,龍丹妮于2009年先後擔任「北京天娛」和「湖南天娛」的法定代表人,葉隨風動,先是「湖南天娛企業發展有限公司」更名「湖南天娛影視制作公司」,經營範圍增加“廣播電視節目制作經營”;隨後「北京天娛傳媒有限公司」的經營範圍新增“經營演出及經紀業務”,兩家公司均由「上海天娛傳媒」100%控股。

這意味著什麽,暫且按下不表。

李宇春後來在紀錄片《天娛傳媒——時光十年》中說過一句話:“在以前的概念裏,只有歌手,沒有藝人這個詞。”

此前的內娛,歌手就是歌手,演員就是演員,主持人就是主持人,鮮少見到跨界的明星,而帶給李宇春包括整個天娛「藝人」概念的,正是龍丹妮。

龍丹妮之所以這麽做,原因很簡單。

彼時的CD唱片市場不吃香了,每年都在大幅縮水,2007年的銷售額僅有3770萬美元,折合人民幣2.83億。反觀電影市場一片藍海,2007年的總票房高達33.27億元,天娛這些經紀公司能不焦慮和眼紅嘛。

圖源:中國青年報

藝人就是一家公司的“産品”,它能賣多少錢很重要,但能賣給誰同樣重要。

所以,當一個“歌手”身份無法滿足經紀公司的利益時,它就會將觸手伸向其他領域。

藝人,則意味著全能。

此後,天娛先後出品了《爸爸去哪兒大電影》《小時代》《一起來看流星雨》等影視劇,並利用它們包裝自家藝人。李宇春懷著戰戰兢兢的心情參演了《十月圍城》,魏晨不情不願地接拍了《一起來看流星雨》,姜潮、楊洋出現在《小時代2》的熒幕內。

圖源:電影《十月圍城》劇照

很長一段時間,天娛都是內娛影響力最大的經紀公司。

鼎盛時期,旗下藝人多達60余位,更重要的是,它擁有自産自銷的能力,沒有中間商賺差價。

觀衆喜歡什麽藝人,它就簽什麽藝人;觀衆喜歡什麽人設,它就給藝人安排什麽角色,主打一個“對症下藥”。

天娛的這種模式,後來被爭相模仿。

我們能在《中國好聲音》的背後發現“夢響強音文化傳播有限公司”這家經紀公司的身影,張玮、吳莫愁、李琦等好聲音人氣選手皆是旗下藝人。

圖源:中國娛樂網

我們也能在《加油!好男兒》《我型我秀》的帷幕下瞥見“上海東方之星文化發展有限公司”的蹤迹,它一舉簽下了蒲巴甲、宋曉波、吳建飛等高排名選手。

圖源:中國新聞網

但進一步將其“發揚光大”的,依舊是龍丹妮。

2017年2月,龍丹妮出走天娛。

兩個月後,「哇唧唧哇」成立。

又是倆月,《明日之子》播出。

龍丹妮將天娛的那套模式搬到了哇唧唧哇,並加以升級。

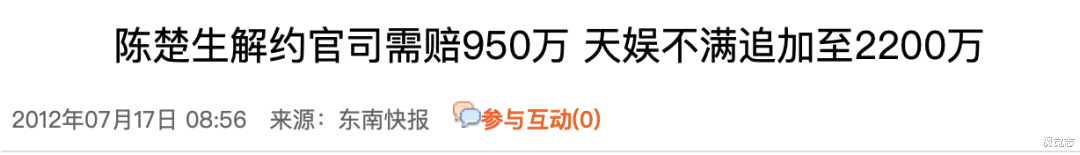

此前的選秀節目,人氣及高排名選手皆交由觀衆決定,隨機性過強。這就導致選手對經紀公司的依賴性偏弱,認定自身的成功皆是自己所爲,因此頻繁發生選手與經紀公司不合,冒著天價違約金也要解約的事情。

圖源:《東南快報》

哇唧唧哇們學精了,觀衆依舊是不可或缺的一環,但它試圖通過鏡頭數量、節目劇本、剪輯等方式引導觀衆喜歡上自己主推的選手。

“引導審美”始終要比“順從審美”更具優勢及掌控力。

于是,孟子坤、馬伯骞這類形象佳、家境好與荷茲這種自帶爭議和流量的選手,成了節目組的不二之選。

圖源:《明日之子》

但它沒料到的是,首次嘗試便失敗了。

家世普通、相貌平平,上台前緊張到要灌兩口白酒的毛不易異軍突起,才華和人氣高到足以碾平所有陰謀詭計。

圖源:《明日之子》

算盤亂了,卻未落空。

對哇唧唧哇而言,毛不易的爆紅雖然打破了自己設定的“劇本”,但簽下這樣一個乖巧且商業價值高的素人,又何嘗不是另一種勝利。

倘若將毛不易替換成其他有經紀公司且背景不弱的藝人,它才是真的竹籃打水一場空,替別人作了嫁衣。

毛不易奪冠後,網友們直呼:這個夏天,才華戰勝了資本。

如今回看,才華真的戰勝了資本嗎?

事實是,才華或許沒輸,但資本永遠不虧。

《明日之子》結束後,所有人氣選手均被哇唧唧哇簽約,時過境遷,周震南深陷輿論風波,孟子坤、趙天宇查無此人,唯有毛不易始終頂流。

哇唧唧哇虧嗎?

不僅沒虧,它已經在被窩裏笑麻了。

畢竟按照它的“原定劇本”走的話,孟子坤等人一個都捧不紅,一檔節目辦下來只會顆粒無收,那才是真的血虧。

要知道,經紀公司辦選秀節目貪圖的往往不是節目播出那倆月的三瓜兩棗,由此捧紅的藝人才是收入大頭。

無數同行案例擺在那兒,一個頂流藝人的收入足以撐起一家公司數年乃至十余年的盈利。

這是一張網傳的哇唧唧哇收入來源圖,毛不易單人便占了將近5成,至于馬伯骞,僅有其十分之一左右。

說一千道一萬,辦選秀節目的根本目的是盈利。

經紀公司並不在乎火的人是誰,它只在乎誰能給它帶來利益。

劇本哪有賬本重要,不是嗎?

就在《明日之子》播出期間,一檔名爲《脫口秀大會》的選秀節目也上線了。

有別于傳統選秀,它選的是脫口秀演員。

這檔節目的制作公司正是「笑果文化」,而笑果的董事長和CEO分別是葉烽、賀曉曦。有趣的是,05年左右倆人正在湖南經視上班,而湖南經視的節目中心主任是龍丹妮。

作爲龍丹妮曾經的下屬,他倆深得真傳,「笑果」就是脫口秀領域的「哇唧唧哇」。

它既辦選秀節目,又當經紀公司,還能通過《吐槽大會》等節目進一步捧紅自家藝人。旗下的脫口秀演員也不只是寫稿講段子,他們不斷跨界當演員、主持人、綜藝咖、帶貨主播,旨在將笑果送上IPO。

「米未」亦如此。

《奇葩說》的熱播令一個個素人紅極一時,甚至憑借辯手的角色半只腳邁入了娛樂圈。

圖源:《奇葩說》

節目播出後,顔如晶、傅首爾、肖骁等一衆選手均簽約了節目的制作公司「米未傳媒」。

即使沒加入,也跟米未有著千絲萬縷的關系,姜思達曾開了一家名爲「逆溯文化」的公司(該公司現已注銷),背後的大股東正是米未。

可以看到,隨著天娛模式的遍地開花,絕大多數熱門的選秀節目其實都是由這類“經紀公司”所制作。不同于TFBOYS背後的時代峰峻、楊超越背後的聞瀾文化這種傳統經紀公司,哇唧唧哇們更具話語權和影響力。

畢竟,一個是創造新蛋糕的人,一個只是等著分蛋糕的人。

不可同日而語。

蛋糕越做越大,胃口自然也越來越大,當蛋糕滿足不了胃口的那一天,或許就是崩塌之日。

這一天,來得很快。

倘若說十幾年前,「藝人」還是一個陌生的概念,如今的內娛,幾乎人人是藝人。

Angelababy是演員、是模特、是綜藝咖;鄧超是導演、是演員、是歌手、是主持人;徐志勝是脫口秀選手、是演員、是主持人、是綜藝咖、是帶貨主播。

跨界成了內娛明星的標配,反倒是那些深耕一個領域的人更罕見。

也難怪章子怡會在《我就是演員》中發飙:“爲什麽一定要當演員呢……所有人都要到這來分一杯羹。”

圖源:《我就是演員》

「藝人」增多,意味著經紀公司旗下的明星的商業價值被不斷稀釋。

“蛋糕”縮水了。

此外,內娛選秀二十載,觀衆早已審美疲勞。

傳統的歌唱、跳舞選秀已無路可走。

細分的說唱、原創乃至脫口秀選秀也已是陳詞濫調,難出新意。

騰訊曾出過一檔名爲《即刻電音》的電音選秀節目,愛奇藝前年也辦過一檔叫《我們民謠》的民謠選秀節目,它們皆試圖再造第二個《中國有嘻哈》,卻都失敗了。

要說真正爆紅的選秀節目,《乘風破浪的姐姐》算一個,它一度捧紅了甯靜、王心淩、美依禮芽等人。

但即便它再火,也鮮有平台願意複制。

是沒錢嗎?是請不到那麽多30+女明星嗎?

顯然不是。

還記得《偶像練習生》橫空出世後,《青春有你》《創造營》《少年之名》迅速跟進,生怕晚一點就掉隊,且這股熱潮直到廣電禁止“偶像養成類節目”播出後方才罷休。

這是爲何?

很簡單,諸如楊超越、吳宣儀、段奧娟等人雖屬不同經紀公司,但成團後仍需以「火箭少女101」的名義出歌、上綜藝、接商演、辦演出。

圖源:微博@火箭少女101官博

而該團的合約便簽在哇唧唧哇手中,它可以通過經營限定團的方式進一步攫取利益。哪怕該團的熱度下降或解散了,它只需再弄一檔偶像選秀節目,選出下一個人氣旺盛的“火箭少女101”即可,以此循環,生生不息。

《浪姐》則不同,各個是有家庭、有事業的成熟明星,根本無法掌控,除公式化的團綜外,何曾見過她們有過一次合體商演。

那英直言成團沒什麽用

簡而言之,《浪姐》這類選秀節目的後續商業價值過低。因此,哪怕它再火,哇唧唧哇們也無心去分一杯羹。

新的蛋糕造不出來,現有的蛋糕又不斷縮水。

哇唧唧哇們自然不會再將精力放在選秀節目上,而是另尋生路。

歸根結底,選秀節目的消失還是利益在作祟。

資本不是善人。

它以夢想爲餌,吸引著一批批心中有抱負的年輕人咬住“魚鈎”,甘願落入魚缸內成爲一條供人欣賞的“景觀魚”,它則惬意地收取著門票錢。

當門票難售,看客消失。

哪怕“魚”還在,資本也會無情地退潮。