還記得2020年冬天,那個“甜野”男孩丁真治愈了無數人的笑容嗎?丁真的意外走紅,也讓原理塘文旅總經理杜冬從幕後走向了台前。

事實上在丁真走紅之前,杜冬帶著團隊已經爲理塘旅遊發展做了很多工作,這也爲理塘後期更好地承接流量提供了保障。一切看似沒有計劃,但好像又恰逢其時、水到渠成。

2021年底,理塘三年任期到期後,杜冬又去了成都和貴州黔東南。從西藏,到理塘,再到黔東南,杜冬在好奇心的驅動下探索一個又一個遠方。

理塘,三年的邊鋒生涯

對于杜冬,丁真總是一個難以繞過去的話題。杜冬表示,對于很多的傳統文旅人來說,流量往往會有一種神秘感。“丁真的爆火給我一個很好的機會,去觀察流量怎麽回事。”

“我做事風格有些特點,每次在工作裏面碰到一個新的問題,都會一頭紮進去,專注做這件事。如今再回頭去看流量這件事,不再是神秘的,反而會更理性的做出判斷。這也爲後來去到其他藏地、成都和貴州開展工作帶來了一系列的便利性。”

對于目的地如何看待“流量”,杜冬認爲,一定要考慮清楚是什麽樣的流量,根據精准流量去判定怎麽做,比如如何去打造城市的調性,如何讓流量與有當地有更多的鏈接,這是很重要的一件事。不是什麽東西都可以按照固定的模式炒紅起來,要是可以的話代價也非常高。

就如最早的不解之緣開始,理塘對于杜冬來說,始終有著特別的意義。即使離開了,他對于理塘的關注也從未停止過,每每提起理塘,杜冬言語間無不飽含著熱愛,那裏的一草一木,一屋一牆,好像每一片瓦片都是他所熟悉的。

他接受采訪時說道:“我在理塘待了3年,其實是一個挺漫長的過程,但3年的時間對于當地來說,可能是一個非常短的瞬間,你所做的一切,就像一層浮沙一樣會被帶走,你可能在關鍵的時候,作爲一個邊鋒,推動了一把這個事情。”

“推了一把”可以具體到很多人、事,還有地方。其中最具代表性的就是,真正推動了理塘旅遊發展,以及很多當地人從中受益的微博物館,在杜冬書裏對微博物館的描述是:“一個完整的藏地微型博物館,立足藏地,根植于理塘當地的曆史和民俗中,它的敏感葉片會伸展到城市生活的細縫中,靈動活潑又生機勃勃。”

經過旅遊升級的理塘千戶藏寨中,微博物館嫁接了不同藏區文化,比如倉央嘉措、康巴人的生活,再比如黑陶和紡織等非遺內容,再通過打造書房、廣場、演出等一系列公共服務産業,共同構成了獨具特色的理塘旅遊産業鏈。

最讓他印象深刻的是,有個大姐同時打了四份工。她既是保潔,也是景區的非遺操作員、客串講解員,自己還開了家民宿。每天的流程是,早起把景區先掃一遍,中午回家爲民宿客人做飯,下午到景區廣場上做非遺演示給遊客看,如果有講解需求馬上挂“小蜜蜂”給客人當講解。這在以前是不可想象的。

2023年,理塘的遊客量仍然非常可觀,不僅當地創業者掙到旅遊的錢了,有些旅投公司的員工也從旅遊中獲益了。很多理塘旅投的員工和景區的鄉親一樣,自己也投資建設了景區的業態,如今隨著旅遊發展,理塘千戶藏寨的房價也發生了大幅的增長。

談及原因,杜冬認爲這與最初的定位不無關系。藏區旅行的一大特點是,除了色達、亞丁之外,大部分藏區縣城的遊客是單間夜或者途經的客人,不會停留太久的時間,反而是當地年輕人消費需求釋放比較集中。

藏區年輕人更願意留在自己的家鄉工作與生活。

他們又對于各種新鮮事物的接受程度很高,對消費品質有著更高的追求,于是滿足本地人和外地人需求的景區業態以及微型博物館群出現了,這種輕量化、點穴式的旅遊提升,讓理塘有了許多外地人和本地人比肩而坐的現磨咖啡店、藏式餐廳等。

杜冬說:“我自己非常欣慰的是,這種‘古鎮+微博物館群’的建設機理模式依然是可持續的。”

在理塘的時候,杜冬還幹了一件他認爲很得意的事情,理塘的房子都有很高的圍牆,鋪滿了碎玻璃,最早的時候是用來防盜的。但要發展旅遊的話,圍牆高度必須要降低下來,將現實世界的牆和心理的牆都要拆掉,這才是一個開門迎客的姿態。現在,圍牆變成了座位,來來往往的人可以歇歇腳、聊聊天。

他也提到了丁真走紅後對于理塘的改變。“丁真使這種可能性能夠發生。我見過本地人對丁真的感謝。因爲他帶來了機會,而機會對于當地來說,某種意義上是稀缺的。你不知道有什麽人可能因爲這個事件改變了命運。他的孩子以後不一定要考公務員,也可以做導遊了,甚至創業等等。”

黔東南的“村歌嘹亮”

關于爲何沒有繼續留在理塘,杜冬簡潔明了地回答:“我貪玩。我最開始做文旅是一個偶然。我以前是一個翻譯、作者,直到現在還會寫一些東西,白天做文旅項目,晚上會從作者角度去批判和分析當下所做的事情,這對于我來說是一種平衡。”

杜冬說,已經看了近10年的高原,有了一定的了解後,覺得差不多了,高原雖然大,但並不是整個世界,還是想去看一些不懂的東西,想看更多不同面的世界是怎樣運轉的。

“村BA”爆火,勾起了杜冬的回憶。很多年以前,他在《中國國家地理》的《地道風物.黔東南卷》中裏看到了袁銮老師筆下的小黃侗族大歌和肇興侗寨,並深深地植入在大腦裏。唱歌對當地人來說不是一種浪漫的形式,而是當地社會基本構建的一種方式。這是他沒有見過的一種生活。

這就有了後續的故事和偶遇。

因爲惦記著傳說中那個以歌曲爲結構,生長稻米的“社會”,杜冬除了在高原繼續做文旅之外,還去了黔東南苗族侗族所生活的山地。

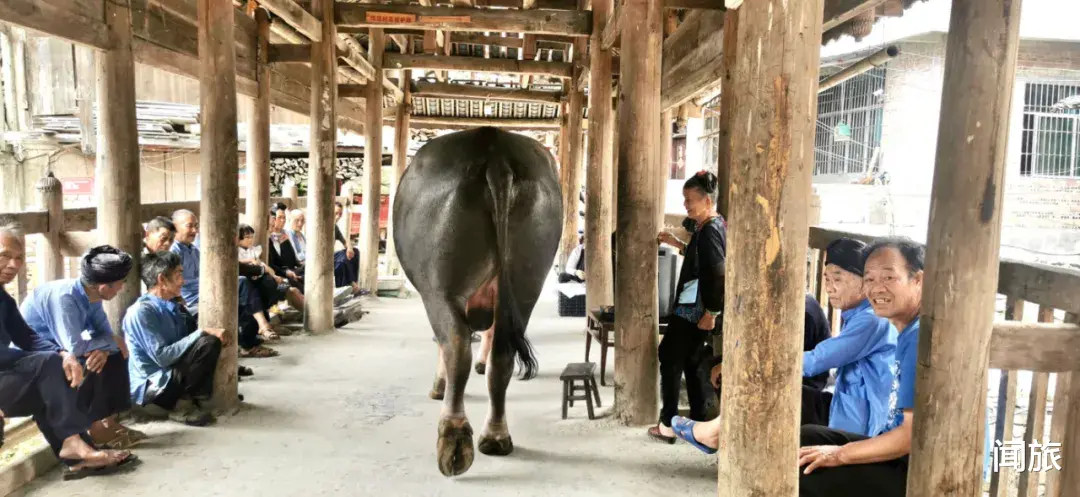

他的最初觀察是:“村莊是黔東南的瑰寶,這是一個由小板凳和圓桌構成的山地‘社會’,人們關注于自我的生活狀態,村莊生活更完整也活躍,比如不同村寨的老鄉比賽吹蘆笙,即便下著大雨,也能吹一整夜,非常盡興,比如全寨都熱情高漲地爲村裏的鬥牛鼓勁,希望能贏,這在當今社會本身就是一件非常稀有,非常治愈的事情。”

在他看來,黔東南的村寨精神是很具體的,例如在“村超”的開幕式上,全村參與,非常有儀式感,進場如同閱兵式一樣。這種爲村而戰,純粹歡樂的精神是他之前相對比較陌生的。

這種榮譽感甚至延伸到了無償服務的領域。在現場,交警會給遊客帶路,告訴遊客在哪停車,並且停車免費。對于散場之後在現場久久不會離去的拍攝者,即使過了12點,清潔工也不趕人走,即便自己很疲憊了,還是會和遊客說:“拍好的話跟講一聲,我們來掃地,你們慢慢拍。”

通常來講,一些成熟目的地做文旅都有著非常缜密的頂層規劃,比如要打造什麽樣的産品,提供怎樣的服務,以及輸出什麽樣的精神價值等等,都是按照市場的預期和充沛的預算,做市場化的預設,由專業團隊執行。

但黔東南完全是不同的,在一個村寨“社會”,東部發達地區文旅項目的成熟體系很難施展,只能依托本地資源來謀劃,利用本地村寨來執行。但是基建帶來了新的機會,交通便利性也爲黔東南發展旅遊提供了關鍵支撐。黔東南作爲黔桂湘三省的交通要塞,公路、鐵路、航空、航運等交通網絡暢達,2小時可達長沙、重慶、昆明,4小時可達廣州、南甯、成都等城市。

在杜冬看來,貴州的“村超”和“村BA”正是這樣一些特殊的産品,是偉大的開拓者。“我覺得這是很好的一件事,非常完整和活躍的村社生活無疑是做旅遊先天條件。我們需要做的就是把原汁原味的村社生活提煉出來,使之能夠重現,通過流量和服務的兩端改造,打造成旅遊産品。”杜冬說。

基于黔東南的特色村社生活,快手主辦,杜冬操盤,在黔東南打造了一場“村歌嘹亮-鄉村超級碗”活動,每場直播邀請十個村莊的歌隊,來直播舞台競技。三場直播累計觀看人次近1.2億,作品總流量已經破了百億大關。

今年一開春,杜冬帶領團隊在肇興侗寨再次開啓了村歌嘹亮賽事,百余支歌隊報名,每次安排10個村歌隊進行“唱歌+美食PK+擺攤”活動,既是本地人自己的娛樂活動,也是讓遊客了解黔東南的一種形式。

村民們在舞台上的小懵懂、自信和熱情,每每讓遊客們爆發出巨大的歡樂。“政府和我們所想的是將肇興全寨五個唱侗歌的鼓樓打造成一個民族音樂寨子,讓本地人和遊客密切互動,遊客自發在社交媒體傳播,反哺當地。”

杜冬甚至構想了更多內容,比如制定基本規劃和公約,如何進行本地青年培訓等……“我們更像一個兩向的接頭一樣,協助政府來做向遊客以及本地社區提供的公共産品,同時與商業、平台、遊客對接,逐漸使其實現自我供養。”

所有偶遇都好似宿命相逢。杜冬在這裏遇到了最初爲黔東南心折的那幾篇文章的作者袁銮。“很奇妙的一種鏈接,袁銮老師現在也在黔東南做民宿,他寫的肇興和小黃是2010年,我覺得,我會在適當的時候也寫一個肇興侗寨和小黃侗寨,這樣的話能體現出來不同時代的人的觀察,還有人們心境的變化。”

當問及杜冬:“真正到了肇興侗寨後,符合你的想象嗎?” 杜冬答,“豐富了我的想象。”

文旅這件事,沒有理由的堅定

從西藏,到理塘,再到黔東南,看似不同的地方,不同的文化,卻總有著某些共性的吸引力,而這些都是杜冬執著于文旅的重要基因。杜冬對于自己的定位是文旅策劃人,且主要是西南民族地區的文旅策劃人,關注點圍繞藏地、黔東南、雲南等民族地區而展開。

是什麽理由讓他特別堅定要做民族文旅這件事情?杜冬說:“我也不知道,可能也沒有理由,一切都是順理成章的。如果我們無法解釋被什麽觸動了,那一定是情感的原因。它並不是一個經過長期思考之後的選擇,也不是必選項。人有時候在早上吃什麽的問題上會糾結很久,但在大事上反而不糾結,更隨心一些。”

他形容,文旅就像在談一場戀愛,需要付出非常多的時間和經曆。前期需要使用社會學的手段,進行田野調查;再根據調查結果去做頂層規劃,到匹配相應的産品與業態,是一個漫長且需要付出很多努力和精力的事情,更何況民族地區巨大的文化、社會和經濟差異,無法形成一套統一、標准化的模式。

對于杜冬而言,樂趣同樣在于此。“我每一次的出發點都是因興趣而起,沒興趣就沒法做。可能要我在上海做幾十億的文旅項目,我現在還真得想想怎麽做,反而偏遠而美的東西是我所喜愛和擅長的。”

從他的出發點來看,在中西部地區做文旅,最重要的事不是將所有的力氣都用于出圈,而是認清消費圈層,然後不斷地去挖掘價值,讓一個成長中的團隊從策劃到經營做下去,同時要給到當地人參與的機會,要讓項目和本地人、管理者一起成長。

杜冬認爲,如今旅遊已經變得無所不在,景區不再是唯一的選擇,旅遊的概念早已突破了這個層面,到不同城市的茶館裏喝個茶是旅遊,去其他城市尋個美食是旅遊,旅遊和生活方式綁緊。旅遊不再是一個奢侈品,也不一定要有周密計劃,它只是生活方式的一種形式,一種必需品。

在黔東南,除了工作以外,杜冬和團隊還租了四塊田地,種起了香禾糯和稻米,並參與了插秧、收割等整個過程中。他們在藏區的團隊也種了一塊青稞田。

“當你把腳插到田裏面的時候,啥也不用想,只能很專注的幹這個活。我後來問了一下團隊同事,什麽是他們過去一年中印象最深刻的事情,大家提到的不是別的,不是成功或者困難,而是種地。”

也許有朝一日,杜冬需要做與農耕相關的文旅項目,那最好團隊的成員本身就熟悉耕種便成了一種優勢。

不同的文化能夠帶來不同審視世界的角度。一個會玩的人,永遠年輕,永遠飽含熱情,永遠不缺乏下一站。

圖片來源于攝圖網和受訪者供圖