我認爲一個家族的曆史要放到整個時代的背景下去觀測,才更加有意義,今天我就簡述一下有明一代豫北地區的移民曆史。

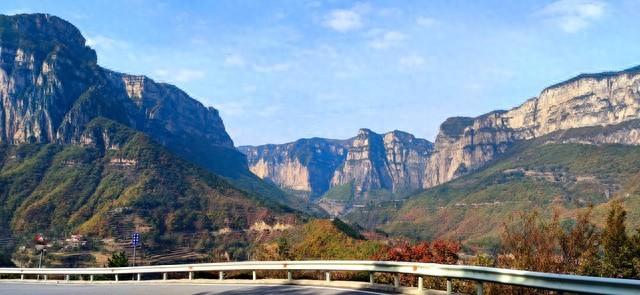

1.豫北的定義明代豫北地區主要包括河南布政使司黃河之北的三個府,即彰德府、衛輝府、懷慶府,也就是今天的安陽、鶴壁、新鄉、焦作等地。豫北地區由于和山西這個重要的移民輸出地區相臨近,在此地官府組織以及自發的人口遷移始終貫穿著整個朝代。大量人口的遷徙,不僅影響了當地政府的賦役、稅收,也改變了當地人口結構和社會經濟。對明代豫北地區移民、人口、經濟等相關問題進行梳理,可以重新認識明代豫北洪洞大槐樹移民的傳說。

2.元末明初的曆史狀況

2.元末明初的曆史狀況元末,山西地區由于察漢帖木兒和孛羅帖木兒兩大軍閥在此對峙,出于穩固後方,保障供給的考慮,他們都將山西視爲心腹之地,使得山西處于一種相對穩定的狀態,受到戰爭影響較小,客觀上保護了山西,減少了人口的消耗與流失。

與之相比,豫北地區則屢遭戰火,災疫連年。元朝對紅巾軍的討伐,明朝討伐元朝的統一戰爭,以及頻繁的河患和旱澇災害等多重因素的影響,豫北地區滿目瘡痍,屍骸成堆,人口稀少。

明朝建立以後,明朝軍隊進入山西,先給山西帶來了大量的軍戶移民,使得山西當地出現了尖銳的人地矛盾,造成了大量的山西人成爲流民逃荒到附近省份。

頻繁的天災人禍給豫北地區帶來了滅頂之災,造成了明初豫北地區人口極度稀少,成爲明初大量流民進入豫北地區的契機。

洪武初年,朝廷出台政策,鼓勵地方政府積極招募流民,給予戶籍,在當地進行屯田開荒,每人給予糧地十五畝,菜地兩畝,免地租三年。如果需要政府提供耕牛和農具,則需要交稅。除政府贈送的土地以外,自己開墾的無主荒地,永不納稅。

以時任懷慶府同知的鄭士原統計,洪武四年時(1371年),懷慶府一州五縣登記在冊的人口大約三萬戶,經過實施積極招募流民的政策以後,到洪武七年人口和稅收增加了約十倍左右。

但是小規模的招撫活動,無法切實解決河南山西的人地矛盾。于是便有了洪武二十一年的的政府組織的大規模移民。

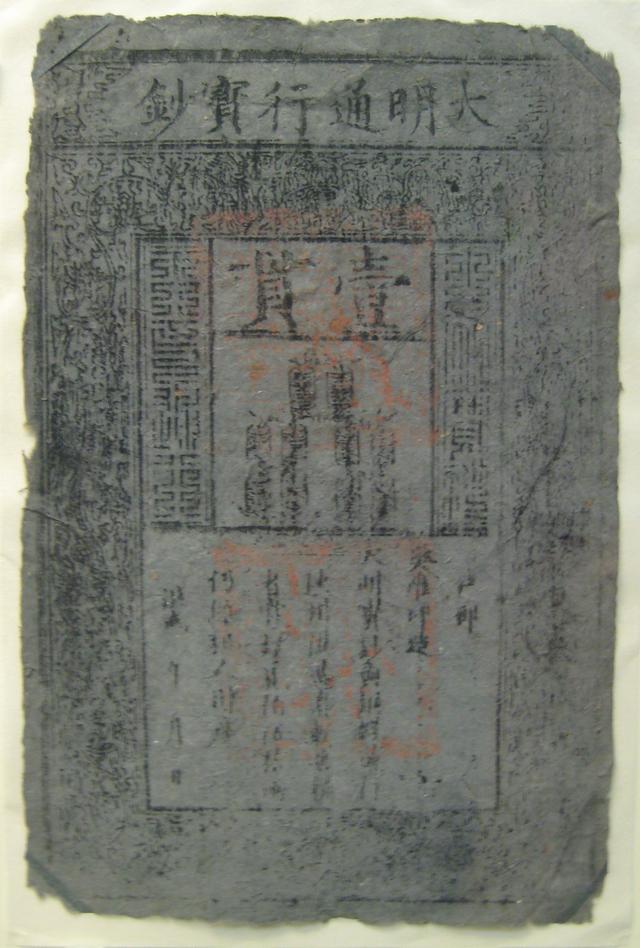

3.官方大規模移民《明太祖實錄》記載,政府有組織的大規模移民從洪武二十一年(1388年)開始,戶部郎中劉九臯建議遷,遷山東、山西之民到黃河以北地區耕種,最終朝廷定奪,說:“山東地廣,民不必遷。山西民衆,宜如所言。于是,遷山西澤、潞二州民之無田者往彰德、真定、臨清、歸德、太康諸處閑曠之地,令自便置屯耕種,免其賦役三年,仍戶給鈔二十錠”

大明寶鈔印框高約30厘米、寬約20厘米,是世界上面積最大的紙幣。寶鈔分六等:壹貫、五百文、四百文、三百文、二百文、一百文,一貫等于銅錢一千文或白銀一兩,四貫合黃金一兩,票面上端爲“大明通行寶鈔”六個漢字。初行寶鈔時,一石米值鈔一貫,十貫等于一錠,相當于白銀十兩,實際紙鈔的接受度很低,隨著貨幣的濫發,到明宣宗的時候,一石米、一匹棉居然要寶鈔五十貫。正統九年(1444年),一石米已經需要一百貫,從此大明寶鈔兌換銅錢,一貫基本上沒有超過兩文。

明代紙幣

洪武二十五年(1392年)十二月,明朝再次組織從山西移民到華北地區的彰德、衛輝、廣平、大名、東昌、開封、懷慶七府。本次移民共計五百八十九“裏”,每裏110戶,計戶65780戶,如果按照每戶三人計算,則移民人口約有197340人。次年收獲谷、粟、麥三百余萬石,棉花1180萬余斤,耕種麥地12180余頃(每頃100畝)。

4.洪武朝軍戶移民明初,隨著衛所制度的建立,隨之而來的軍戶,也是移民的重要群體。洪武六年設立懷慶衛,洪武七年設立彰德衛,一衛有士兵有5600人;林縣設立中千戶所,有士兵約500人。另有守禦磁州千戶所,直屬于潞州衛。

甯山衛住山西澤州,屯田則在衛輝府,洪武27年甯山衛改屬河南都司管轄,後又改屬直隸管轄。甯山衛分爲東屯和西屯,靠近大名府的滑縣和浚縣的爲東屯;靠近衛輝府的新鄉、輝縣、獲嘉爲西屯。

一般來說,軍戶就意味著移民,明初豫北二衛按照規制計算應有11200人,甯山衛近半也在豫北屯田,約有3000人,按戶均3人計算,則加上士兵背後的家屬,豫北的軍戶移民約在4萬人以上,規模頗大。

總體來說,明朝初期洪武年間,以洪武21年爲界,分前後兩個時期。前期主要是出于消弭內患的軍事性移民;而後期主要是以縮小人口分布不平衡爲目的的墾荒性移民。

5.明朝中後期移民明朝重建了分封制,朱元璋在全國各地封了包括自己兒子、侄孫在內的二十六個王。永樂大帝朱棣登基以後,天下承平日久,人口滋生愈多,各地藩王經過幾十年的發展繁衍,宗室人口日益增多,出現了土地兼並的情況,人民負擔越來越重,官員日益腐敗,徭役頻繁,民衆苦不堪言。貧者日貧,不得已,民衆只得背井離鄉,四處逃亡,以期能找到一塊可以棲身之地。

以彰德府爲例,成化十八年(1482年)八月丙午,賜安陽趙王府湯陰縣地711.4頃,並水堿地70.4頃;安陽縣77.9頃,兼並彰德衛未納糧地234.11頃,及荒地81.68頃,公計約1175頃。,而整個彰德府共有田地3.1萬頃。

土地高度集中,導致農民普遍破産,以致流亡成爲逃戶,使土地連續荒蕪。首先是明太祖把官田和荒田大量賜給親王和功臣,名曰莊田,後來有的貴族硬說墾熟了的農田是荒地要皇帝賜給他,公然侵奪民田,外戚宦官也向皇帝要求幾十頃幾百頃的莊田。皇帝自己也大量侵吞土地,在各處設立皇莊。明末北京一帶莊田就達 20 多萬頃。太祖定例,親王莊田 1000 畝,實際上大大超過此數。神宗時福王就藩洛陽,賜田 4 萬頃,中原地畝不足,撥山東、湖廣地湊數。

田賦加重,農民不堪承受,爲此破産逃亡。明朝前期,年收賦銀 200 萬兩,萬曆 46 年遼東用兵(即遼饷)加到 300 萬兩,到萬曆後期先後加了九次最後 520 萬兩,崇祯時增加到 730 萬兩,按當時賦制官田畝收租 5 升,民田 3 升,重租田收 8 升,沒收官田收一鬥二升,宦官和地方勾結把官田變成民田,將負擔加到農民身上,農民更是苦不堪言。

我們來看一位大臣的奏折看農民的慘景吧。天啓時高推奏折說:臣在路上,見民伏地攔轎哀告道,遼饷苦、遼饷苦,再不減民都要餓死。

臣問死的原因,山地荒薄三分不抵平地一分,好年景一畝所得不過五鬥,沒有遼饷時一半納糧一半糊口,有了遼饷一半遼饷一半充饷,人民只好空腹等死。臣問你們沒有糧食,何以還能生活,民衆苦告道,夏秋有樹葉水草可以充饑,冬春水凍草枯吃先存儲的野草吃完就無法活命。

臣到鞏昌,見附郭鄉村門塞窗閉,人民散走,一望荒涼,臣到狄道、金城,百裏內人煙斷絕,官府就現存民戶催逼糧饷,富戶變窮戶,富戶也棄家逃亡。由于人民大量逃亡,以河南爲例,河內縣原編戶120 裏,今並爲 83 裏,修武縣原編戶 60 裏,今並爲 29裏。

明朝統治者不顧人民死活,加重賦稅,迫使人民逃亡,農業大破壞,農民大破産,土地大荒蕪,早年開荒成熟田,熟田又變成荒田,所以到明朝最後一帝,仍然叫人民開荒,這種惡性循環最後也導致明王朝的滅亡。