1792年9月26日(乾隆五十二年),一百七十多個英國人從本土的樸次茅斯港啓程,曆經11個月的時間,抵達了中國北京。

這次出行,是西歐國家的第一次正式訪華。在當時,英國政府任命馬戛爾尼伯爵爲正使,以慶賀乾隆皇帝八十三歲壽辰之名出使中國,實則是想開拓中國的市場,同時探探清朝的底。

然而,讓日後的日不落帝國沒有想到的是,乾隆皇帝一見到馬戛爾尼使團,就嚴正拒絕了英國政府,同時命令這群英國人早日離去,臨走之前,乾隆還給英王喬治三世回了一封信。

就這樣,中、英的早期外交談判宣告失敗。

那麽,馬戛爾尼當初都在中國做了什麽?乾隆又是如何回複喬治三世的呢?

愛新覺羅·弘曆,清朝的第六位皇帝,年號“乾隆”。他25歲登基,在位60年,禅位後還做了三年太上皇,實際掌權長達63年。

從1735年登基時起,乾隆在康熙、雍正兩朝太平盛世的基礎上,使大清的社會、經濟、文化水平逐漸走向鼎盛,版圖達到清朝的最大化,人口持續猛增。

到1795年時,清朝的人口已經達到了3.1億人,占全球總人口的三分之一,GDP占全球的20%-30%,位居世界前列。從表面上來看,此時的清朝的確很像一個超級大國。

在這樣的背景下,歐洲也跟著掀起了一股“中國熱”,那時,許多歐洲學者都對中國充滿了憧憬和崇拜,表示歐洲需要向中國學習,要和中國接軌。

法國的啓蒙思想家伏爾泰曾說過:“在道德上,歐洲人理應是中國人的徒弟。”

當萊布尼茨看過《周易》和八卦系統後,這個發明了微積分的德國數學家也直言:“二進制是具有世界普遍性的、最爲完美的邏輯語言。”

萊布尼茨

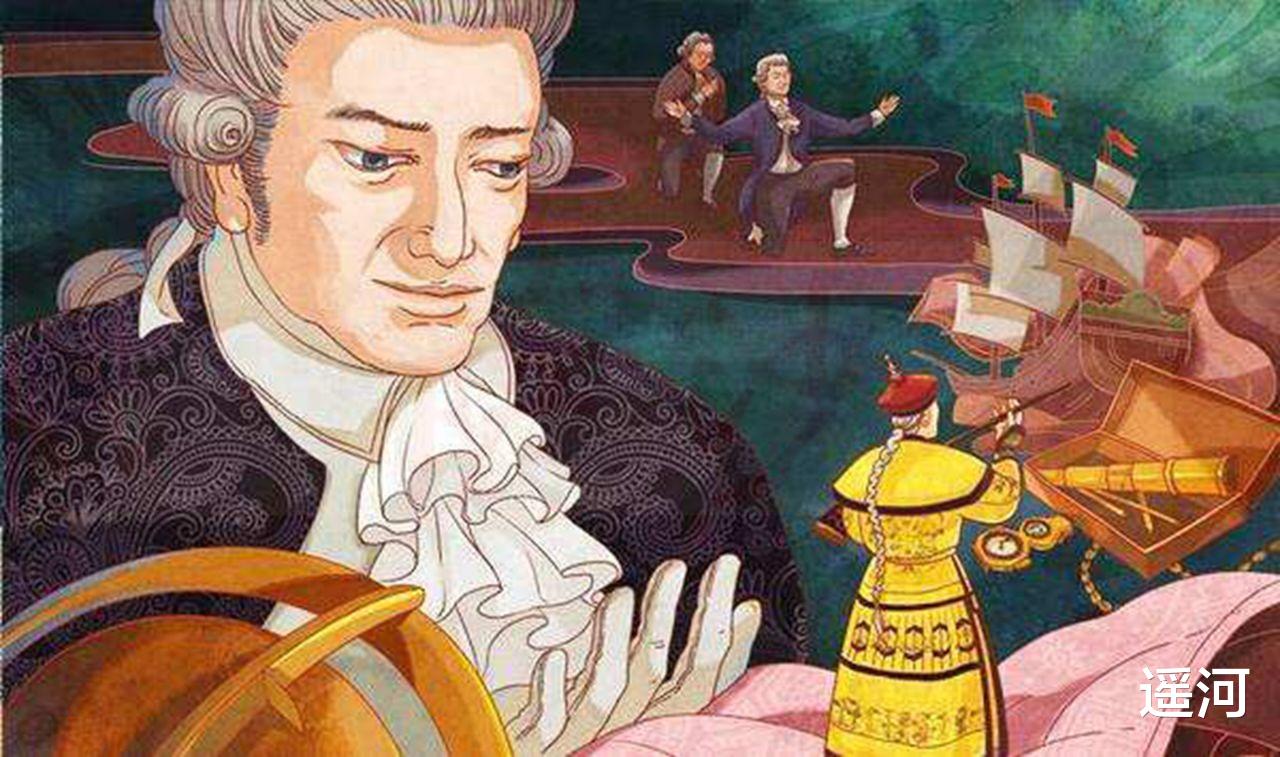

喬治·馬戛爾尼就是在這種氛圍下長大的中國狂熱者,他一生中最大的願望就是前往中國,感受中國的文化。終于在18世紀末期,馬戛爾尼得到了這個機會。

英國使團訪華18世紀60年代,英國開始了第一次工業革命,隨著商品經濟的興起和發展,英國急需開辟新的市場和更大的原料生産地。于是乎,英國人將目光看向了東邊的大清帝國。

在當時,清朝已經實行了閉關鎖國,唯一的通商口廣州已經滿足不了英國對中國的貿易需求,于是在1787年,喬治三世應東印度公司之請,派遣凱思·卡特前往中國交涉通商事宜,並希望和清朝建立外交關系,結果卡特在途中病死了。

5年後,英國又派出了馬戛爾尼等人訪華,以慶賀乾隆八十三歲壽辰,同時和清王朝進行商業談判,以及預估中國的真正實力。

喬治·馬戛爾尼

訪華前的准備爲了向清朝表達最大的誠意,英國可謂是下足了功夫。這次的使團共計175余人,其中包括80多位天文數學家、醫生、藝術家,和95名士兵,所有人員由軍艦護送,費用全由東印度公司支付。

在禮物的選擇上,馬戛爾尼征集了多位傳教士的意見,得知中國重視曆法,便准備了一些精美的天文儀器,比如能模仿太陽系天體運行的“七政儀”。

此外還有地球儀、圖書、軍用品、車輛、毯氈、蒸汽機、織布機等禮物,共計600箱,總值1.3萬鎊,每一件禮物都是用心選購,以表誠意,和彰顯英國的科技實力。

在他們看來,當中國人見到這些新鮮事物時,一定會感到驚奇且興奮。

使團搭乘的船只也是特意准備的,比如船隊中最大的“獅子號”炮艦,這是由英國海軍提供的英國三等軍艦,裝有64門大炮,還有東印度公司的“印度斯坦”貨船,其載重達1200噸。

獅子號

此外,喬治三世還特地贈出了“君主號”軍艦模型,這是當時英國最大最先進的戰艦,裝有110門大口徑的火炮。很顯然,他們是想說擁有64門火炮的“獅子號”在英國海軍中都是最普通的。

值得一提的是,英國人在禮物單中還特地提到了“迫擊炮”、“榴彈炮”和前膛槍,他們猜想,中國的軍官肯定會對這些玩意感興趣,但讓他們感到失望的是,清朝的大部分大臣都是科舉出身的文人,這些人對此並無興趣,反倒覺得這些洋貨都是些投機取巧的無用東西罷了。

英國獻給乾隆皇帝的“進自來火鳥槍”

出發1792年9月26日,馬戛爾尼使團帶著600箱禮物,從樸次茅斯港駛出。

他們一路沿著非洲南下,經好望角進入印度洋,隨後穿過馬六甲海峽來到南中國海,接著沿海岸北上。

1793年7月1日,英國使團在中國舟山登陸。實際上,他們本應在廣州登陸的,但他們卻選擇了另一個地方,所以這是英國人的故意爲之。不過在巡撫郭世勳的一番解釋下,乾隆同意了英國使團于舟山登陸。

一開始的時候,乾隆只認爲英吉利是遠渡重洋過來祝壽的,所以清政府最初很歡迎他們,並且對此事十分重視。

當時,乾隆連下幾道谕旨,不僅破例讓他們從天津入京,而且下令沿海各省官員准備接待,給使團免費提供美食,安排宴會、觀光和看戲等活動。

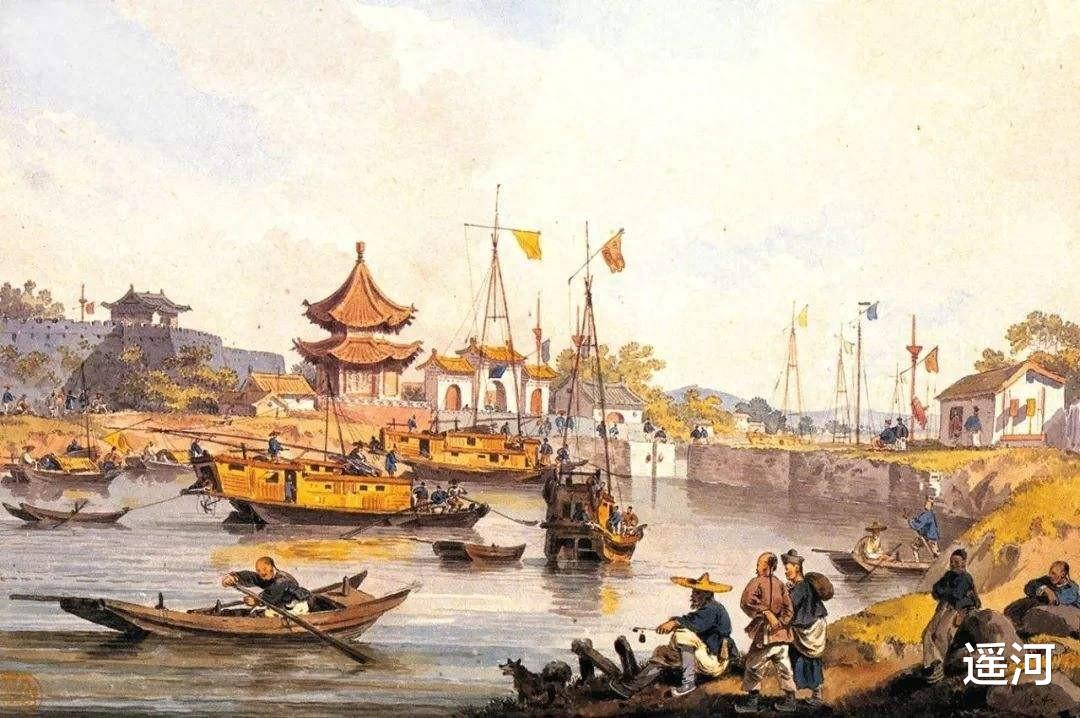

隨後,英國使團就從舟山一路北上,沿著浙江、江蘇和山東等地,抵達了天津,然後坐內陸船入京。

使團進入北京

8月9日,使團離開天津大沽趕赴北京,不過那個時候,乾隆皇帝正在熱河行宮避暑。

在北京停留了一會後,他們就隨著欽差大臣徵瑞前往了河北,同時留下一部分人在圓明園內裝備英國儀器,期間一行人參觀了長城。

使團在圓明園

然而,外交尚未開始,中、英雙方就在禮節問題上起了沖突。

在奉行儒家思想的清朝官員們看來,普天之下,莫非王土,整個天下都是乾隆的,自然就沒有平等的國家關系,即便是喬治三世來了也都一樣。

但馬戛爾尼卻認爲,英國和大清都是主權國家,沒有朝貢和藩屬關系,並且這次訪華的名義也是慶壽,不用完全遵照中國的禮制。

禮節之爭一路從天津,爭到北京,再到熱河,乾隆帝聽聞此事後,龍顔大怒,當即下令降低接待的規格,導致會晤幾近崩潰。

最後,馬嘎尼爾只得妥協,清朝也作出了讓步。經過雙方的協定,在歡迎宴會上,馬戛爾尼等人只需行單膝下跪之禮,但在正式的壽宴上,則行三跪九叩。

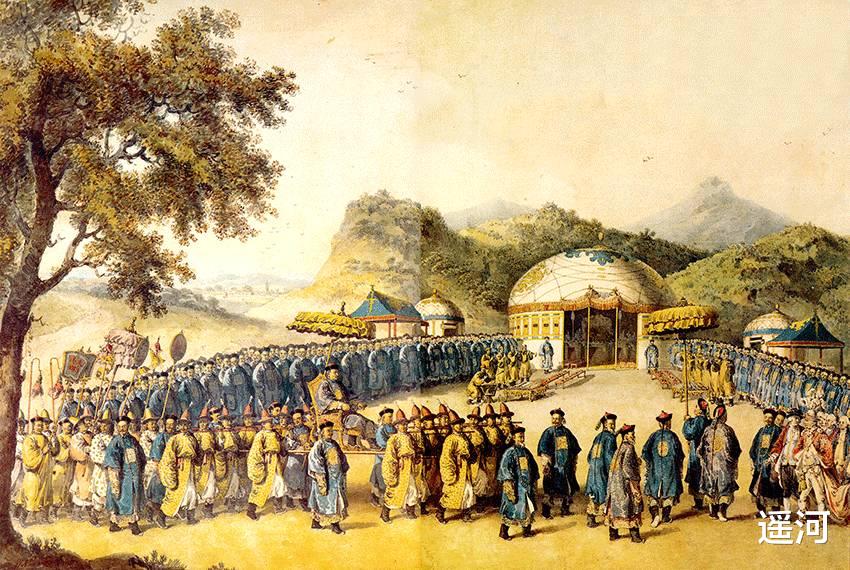

觐見乾隆皇帝9月14日(八月初十),乾隆帝正式接見了使團。那天拂曉3時左右,馬戛爾尼和隨行人員身穿禮服出發,他們在黑夜中走了大約4公裏路,直到4時左右,英國人才來到了燈火通明的宮殿前。

在當時,殿中已有上千名清朝官員和各國貢使在等候皇帝,這還是英國人第一次見識到大清的早朝。

關于殿內的情景,馬戛爾尼在他的回憶錄中說到:“置身其中,目光所及皆是富麗堂皇,可見中國帝王之奢靡,遠不是歐洲人能比擬的。”

觐見時,乾隆皇帝讓馬戛爾尼跪拜,但他只肯行觐見英王的一膝一跪之禮,堅決不肯跪拜,這讓乾隆帝大爲惱怒。

不過由于兩國對此事的記載有出入,所以很難說清禮節之爭的真相,英國人說馬戛爾尼等人只行了單膝下跪禮,但和珅的奏折卻稱,英國使臣向皇帝行了三跪九叩之禮。

然而,不管有沒有行跪拜之禮,禮節之爭都已經給中、英首次交往的失敗埋下了伏筆。

隨後,馬戛爾尼又遞上英王的信,並贈予幾塊西洋表當作禮品。然而當乾隆看到禮物後,卻覺得英國人的東西很是窸窣平常,稱其“並無奇巧”。不過,乾隆對副使斯當東的兒子倒很有興趣。

在幾個月的行程中,這個小洋人已經學會了一些漢語,能和大臣們進行簡單的交流,乾隆皇帝很喜歡這個會說漢語的小孩,于是將他召到禦前,並將身上的一個黃色荷包贈予他。

從一開始,清政府就以爲英國只是過來慶壽的,所以在祝壽過後,他們就示意英國使團已經完成了任務,可以准備返回了。然而,馬戛爾尼卻再三請求和清朝談判,並向清政府提了一些要求:

比如允許英商在北京創辦洋行;享受減稅和免稅政策;增設幾個通商口岸;在廣州附近劃一塊地,讓英國人自由出入,不得禁止;同時將舟山附近的一個海島讓給英國商人居住。

很顯然,這些條件有的是正常的貿易請求,但有的則是帶有殖民性質的,比如劃地,劃島嶼,免稅等,清政府自然不會答應。

不過這本身就是一種談判,對于清政府而言,將有利的條件留下來,拒絕或修改不正當的條件,對中國是有益無害的,即便後續談判不成,也能緩和矛盾。

但清政府卻選擇一概拒絕,當即中斷了這次談判。

隨後,乾隆皇帝示意英國使團于10月7月離開京城,馬戛爾尼原本還想爭取一下,但後續又被拒絕了。就這樣,在沒有進行談判的情況下,馬戛爾尼等人踏上了回國之路。

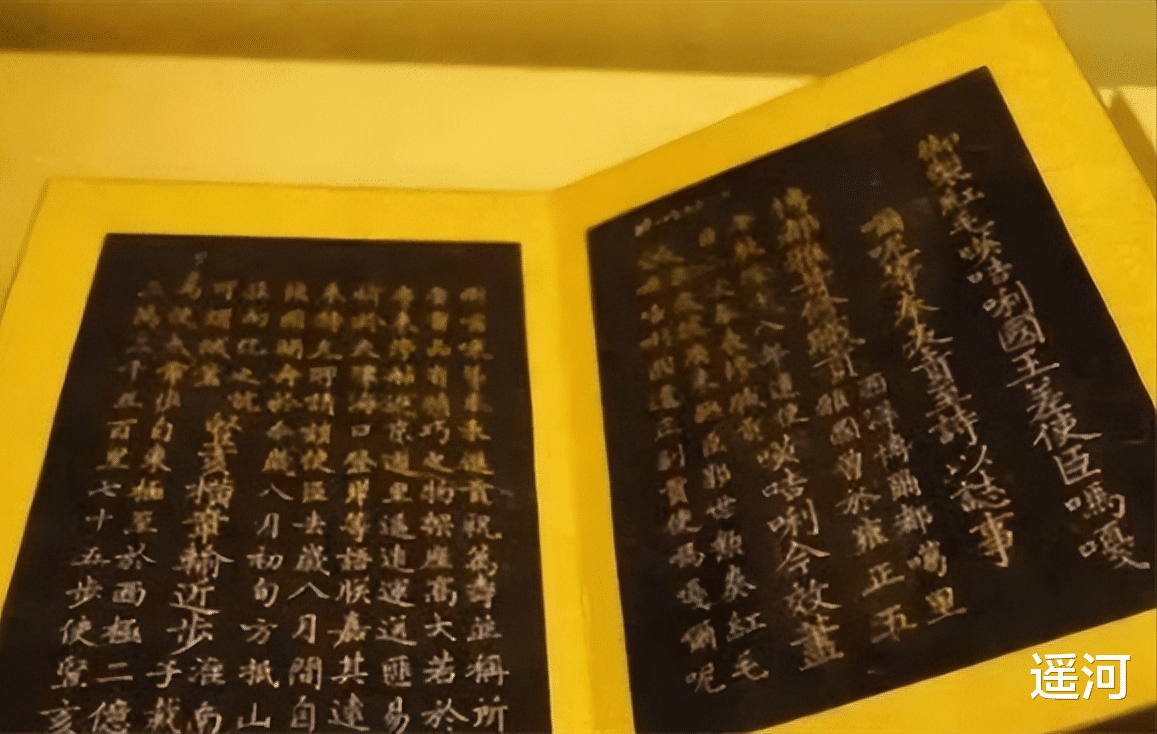

而在臨行之前,乾隆還讓和珅給使團交呈了一封回信和回禮。

送信的官員

這封回信名爲《敕英咭利國王谕》,信中總共976個字,但通篇寫的都是乾隆皇帝的自傲和無知,概括起來也就三句話。

第一句話:你送來的東西我們覺得並不稀奇,但出于禮貌還是決定收下。

“天朝撫有四海,惟勵精圖治,奇珍異寶,並不貴重。爾國王此次赍進各物,念其誠心遠獻,特谕該管衙門收納。”

第二句話:天朝現在要啥有啥,也不用和你通商了。

“天朝德威遠被,萬國來王,種種貴重之物,梯航畢集,無所不有。”

第三句話:你算老幾?

“豈能因爾國王一人之請,以至更張天朝百余年法度。”

當然,乾隆能說出這樣的話,其實都是有原因的,畢竟當時的清朝還未衰敗,從表面上來看,它的確像是一個頭號大國。

而且,自從清朝閉關鎖國之後,中國就缺乏對外界的認識,一直都以爲天朝的科技和軍事還是世界第一,所以即便軍隊的武器已經很落後了,但他們依然看不上新時代的熱武器,反倒覺得那是奇技淫巧。

馬戛爾尼訪華後續實際上,馬戛爾尼也不是一無所獲,通過此次中國行,他發現清朝遠沒有歐洲人想象的那麽強大。

馬戛爾尼一行人離開北京後,沿著運河南下,其路程幾乎貫穿了中國腹地,然後抵達廣州。

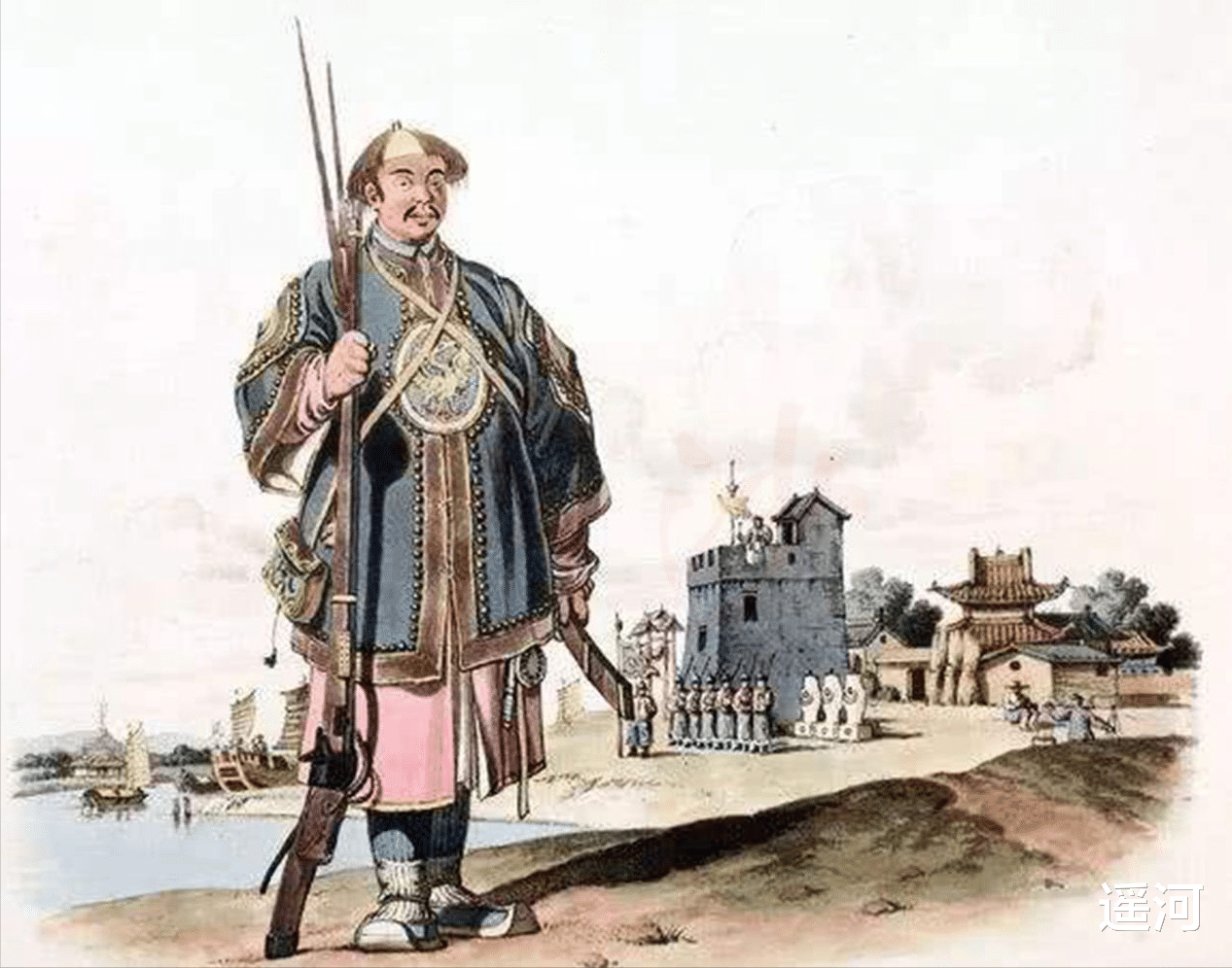

一路上,他所見識到的清朝國防軍,個個都是寬衣大袖,根本沒有受過嚴格的軍事化訓練,使用的武器還是西洋早就淘汰的弓箭刀劍之類的冷兵器。

在他看來,清政府就像是一艘腐朽不堪的頭等戰艦,它勝過別國的地方,只有它的外表和體積,一旦讓一個沒有能力的人指揮這艘戰艦,那它必然會走向崩潰。

結果正如馬嘎爾尼所想,40多年後,英國人用長槍大炮輕松轟開了清朝的大門,中國就此進入了屈辱的百年近代史。而促成第一次鴉片戰爭的人,正是當年那個副使——托馬斯·斯當東。

通過清朝的故事,我們會發現,固步自封只能維持暫時的強大,落後就得挨打,只有不斷創新,知己知彼,才能百戰不殆。

而直到如今,乾隆給英王寫的那封信,還收藏在大英博物館當中。

誰說顯示封建愚昧了!那是大國底線!

這封信或許是英國人乃至歐美諸國不敢完全滅亡中國的懼怕之處之一,中國的潛在能力至今都還是令西方費解的呢。

爲什麽軍事基地都讓外國人看,那不敗才怪!

從清乾隆開始,大清開始沒落

希望美國尊重中華文化,以色列尊重阿拉伯文化。

如果沒有這封信,曆史或許重新改寫