說起古代的屠城,人們立刻會想到入關的清兵。

不錯,清軍入主中原的過程中確實發生了慘絕人寰的屠城。

但是,屠城也並非清兵專利。

屠城的事,每個戰亂時代都不少見,即使是曹操也幹過這樣的事。

明朝前期,發生了三次大規模的屠城。

它們分別是湖南大屠殺、山東大屠殺和河北大屠殺。

前兩次,是洪武皇帝朱元璋制造的。

河北大屠殺,責任人是朱棣。

大屠殺不是什麽光彩的事,因此在明史羞于提起,知道的人不多。

不過在《明太祖實錄》中,不難看出,明朝將領有屠城傾向的,大有人在。

比如《明太祖實錄卷三十五》記載:“諸將以鄉民多從賊,欲屠之……”。

《明太祖實錄卷六十四》記載說:“今不降,大兵且屠城……”

《明太祖實錄卷二十三》也記載道:“俊怒華亭人從亂,欲屠其城……”

《明太祖實錄卷二十九》寫道:“廷美怒二人不詣已,欲屠其城……”

“彬始攻城,爲守者所诟,嘗恚曰:“城破之日,當悉屠之。”這段描述見于《明太祖實錄卷山十二》。

《明實錄》也有類似記載,說的都是將領想屠城,被他人制止。

這至少說明兩個問題,一是明朝將領的腦子裏,存在一種屠城的傾向或者說價值觀。

第二,假如朱元璋並沒有下令禁止屠城,如果有,還用別人制止嗎?

既然沒有制度約束,全靠外人制止,一但外人制止不了,屠城現象就無法避免。

要想人不知,除非己莫爲;雖然正史中沒有屠城的記載,但是全國各地的家譜、族譜、縣志卻不會看朱元璋的面子。

這類文獻是沒有經過官家審查的。因此,上述文獻記載了這些屠殺暴行,得以在民間廣爲流傳,沒有被曆史遺忘。

而明朝前期“江西填湖廣”,以及“大槐樹移民”,也和明朝的屠殺有分不開的關系。那麽,朱棣屠城又是在什麽背景下發生的?

古人有句名言:興,百姓苦;亡百姓苦。

改朝換代是野心家的盛宴,卻是老百姓的災難。

明朝前期,最苦的,莫過于河北的百姓。

元末明初,河北是明軍和蒙古軍較量的主戰場,並且這樣的較量不止一次。在那段時期多次發生,屬于拉鋸戰。

戰爭造成了人口急劇下降,出現大量“千裏無雞鳴,白骨露于野”現象,致使大片土地荒蕪。

朱皇帝目睹之後,心急如焚,不得不下令大規模移民。

移民的主要來源是山西洪洞一帶,史稱“大槐樹移民”。

可是,好景不長,幾十年之後,河北又遭遇一場浩劫。

1398年6月,朱元璋駕崩,其孫子朱允炆登基,是爲建文帝。

對此,諸皇子均表示不服。

起初,朱元璋立嫡長子朱標爲太子,根據的是老祖宗的規矩,朱標也有一定威望和能力,衆皇子無話可說。

但是朱標死後,朱元璋卻指定朱標的兒子朱允炆接班。

無論是資曆還是從明朝穩定角度來講,這都是一大敗筆。

從合法性上說,也說不過去。

曆史上,一統天下的王朝中,只有元朝皇帝將皇位傳給過孫子。

朱允炆繼位本身就缺乏合法性,爭議很大。

他登基之後,黃子澄、齊泰等大臣又出了馊主意,建議他“削藩”,向皇叔們開刀。

在此背景下,朱元璋的兒子被逼到了牆角,不得不奮起自衛,“靖難之役”由此爆發。

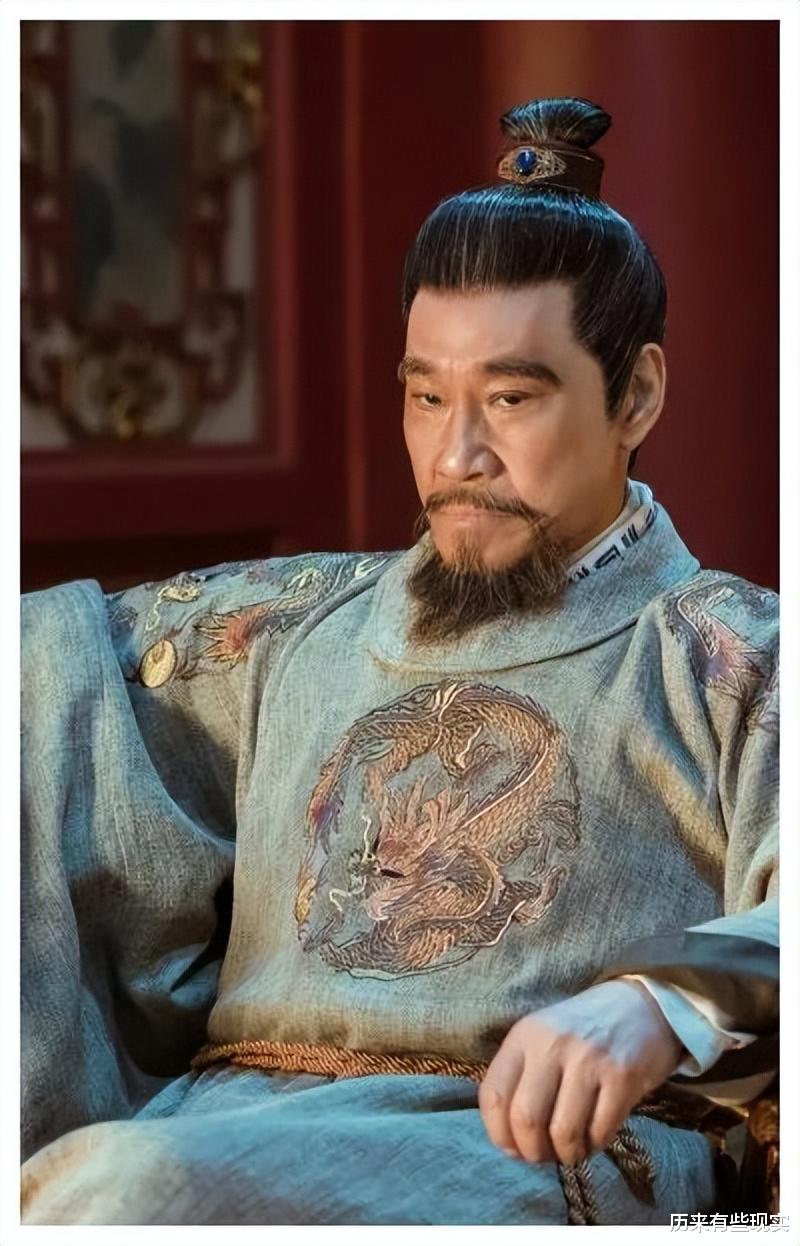

經過四年苦戰,朱棣成爲贏家,笑到了最後,成爲明朝第三任皇帝。

勝者王侯敗者寇,沒有人計較朱棣奪取政權的手段,他是史學家承認的皇帝。

但是在朱棣奪取政權之前,老百姓可不是這樣認爲。

在他們心中,朱標是正統,是朱元璋指定的接班人,不管打著什麽旗號,朱棣這樣做就是屬于造反。

朱棣自己也心知肚明,他知道老百姓不會支持自己。

當和尚姚廣孝勸他起兵的時候,朱棣顧慮重重地說:“民心向彼,奈何!”

即使把合法性抛到一邊說,老百姓願意過安定的生活,誰打破了這樣的局面,誰就是曆史罪人。

再說了,燕趙自古多慷慨悲歌之士,那裏的民風彪悍。

一旦朱棣起兵,迎接他的,絕對不會是美酒,而是刀槍。

果然,當燕王的軍隊向南征伐的過程中,遭到河北的軍民激烈抵抗。

一部分百姓態度較爲溫和,只是不合作。

“靖難兵起,傳檄征響……秀(邢台地方官方秀)抗不應”——《邢台縣志》

一部分百姓則就不客氣了,直接對抗。

“燕兵所過,各州、縣義民目爲叛逆……爭抗拒之”——《南宮縣志》。

沒有百姓的支持,後勤就無法保障,軍費也無法獲取,戰鬥就難以順利進行。

河北州縣人民的抵抗態勢,讓燕王的軍隊吃盡苦頭,初期的軍事行動也難言成功。

這讓朱棣怒火中燒,做出了不理智決定。

當時的朱棣四十二歲,血氣方剛的年齡,又繼承了老爸朱元璋的基因,脾氣很火爆。

屠城,就是在這樣的背景下發生的。

“燕王憤甚,燕京以南,所過爲墟……屠戮無遺”——《南宮縣志》。

孟村趙河《張氏族譜》則記載道:“大明燕王,掃滅北直……志不遺類。渤海人民,爲之一空。”

對此,《明史》予以半遮半掩的記載。

“燕軍諸將破城,暴橫多殺人……城中人民夫婦不相保”

“诏從征將士掠民間子女者還其家……”

“燕王乘風縱火奮擊……斬首數萬,溺死者十余萬”。

不得不說,燕王的上述過火舉措還是有成效的。

從那之後,部隊再未遇到激烈抵抗,順利攻克河北各州縣,開始浩浩蕩蕩向山東挺進。

可是到了山東,朱棣的部隊再次遭遇激烈抵抗。

1400年,燕王兵臨濟南城下,他滿以爲,破城輕而易舉。

可是守將鐵铉不是省油的燈,他飽讀兵書,有勇有謀。

此君跟朱棣鬥智鬥勇,時間長達三個月,把朱棣打回老家。

期間,這位老兄還讓百姓裝扮士兵向朱棣詐降,說歡迎他進城。

朱棣信以爲真,帶著隨從騎馬進城。

不料想,朱棣的馬蹄剛踏入城門,門拱上的鐵閘轟然落下,將朱棣的馬頭砸爛。

多虧手下反應及時,給朱棣換馬,他才逃過一劫。

後來朱棣再次攻城,依舊不下,他無處發泄怒火,便在濟南周邊進行了大屠殺。

1402年,朱棣攻入南京,建文帝不知所蹤。

朱棣成爲勝利者,順利稱帝。

成了皇帝之後,對過去的事按說不該再追究了。

朱棣不然,他是小心眼,對河北、山東民衆開始秋後算賬,史稱“燕王掃北”。

根據《鹽山縣志》記載,“建文四年六月,燕王即位,令軍北返報複鄉民……縣境屍橫遍野,瓦礫一片”。

對老百姓尚且如此,對建文帝手下的大臣就更不用說了。

建文帝的舊臣下場悲慘,連家屬都不能幸免。

死在他手裏的大臣有:景清、齊泰、練子甯、黃子澄等31人,都是株連九族。

方孝儒則享受到了株連十族的特別待遇,873人命喪黃泉。

朱棣殺入南京之後,士兵進入皇宮可以說是見人就殺。

根據《李氏朝鮮實錄·世宗》記載,僅僅是朱棣在宮廷進行大屠殺,第一次殺幾百人,第二次殺2800多人。

因爲河北一帶殺人太多,大片農田荒蕪,影響到了生産恢複,永樂帝這才效仿朱元璋,下令再次將山西的居民移民河北。

很多人會說,任何一個王朝在奪取政權的過程中,都難免存在濫殺現象,戰爭不是請客吃飯,怎麽會保證沒有過激行爲?

可是朱棣在登基快二十年的時候,宮廷還發生了一起血案。

那是永樂十八年(1420年),准備立爲皇後的寵妃王氏突然死亡。

偏偏這時候,皇宮內又有人告發宮女賈呂、魚氏與宦官“通奸”。

宦官沒有生殖能力,所謂的通奸也就是在一起摟摟抱抱,過過幹瘾,尋求精神寄托罷了。

但朱棣聞聽大怒,開始將怒火向宮女發泄。

這時候,賈呂、魚氏已經“畏罪自殺”,朱棣仍不肯罷休。

結果,後宮掀起腥風血雨,有三千人宮女死于非命。

這足以說明,軍隊的屠城固然跟戰爭有關,但主要是跟統帥的性格有關。

朱元璋心理偏殘暴,朱棣繼承了父親的傳統,才會有後來的反常舉動。

因此,全國各地的民衆並不擁護朱棣,紛紛起來造反。

《明太宗實錄》中記載說,在永樂年間,就發生了“民亂”四十起。

種瓜得瓜,種豆得豆;200多年後,李自成進京,崇祯皇帝擔心家人受辱,也暴虐的揮刀砍向她們,包括自己的女兒。

之後,他帶著太監王承恩走上煤山,用一條白練在歪脖子樹下自缢。

朱由檢的下場印證了那句話——天道輪回。

參考史料:

《鹽山縣志》

《明太祖實錄》

《李氏朝鮮實錄·世宗》