齊桓公打造超級強國

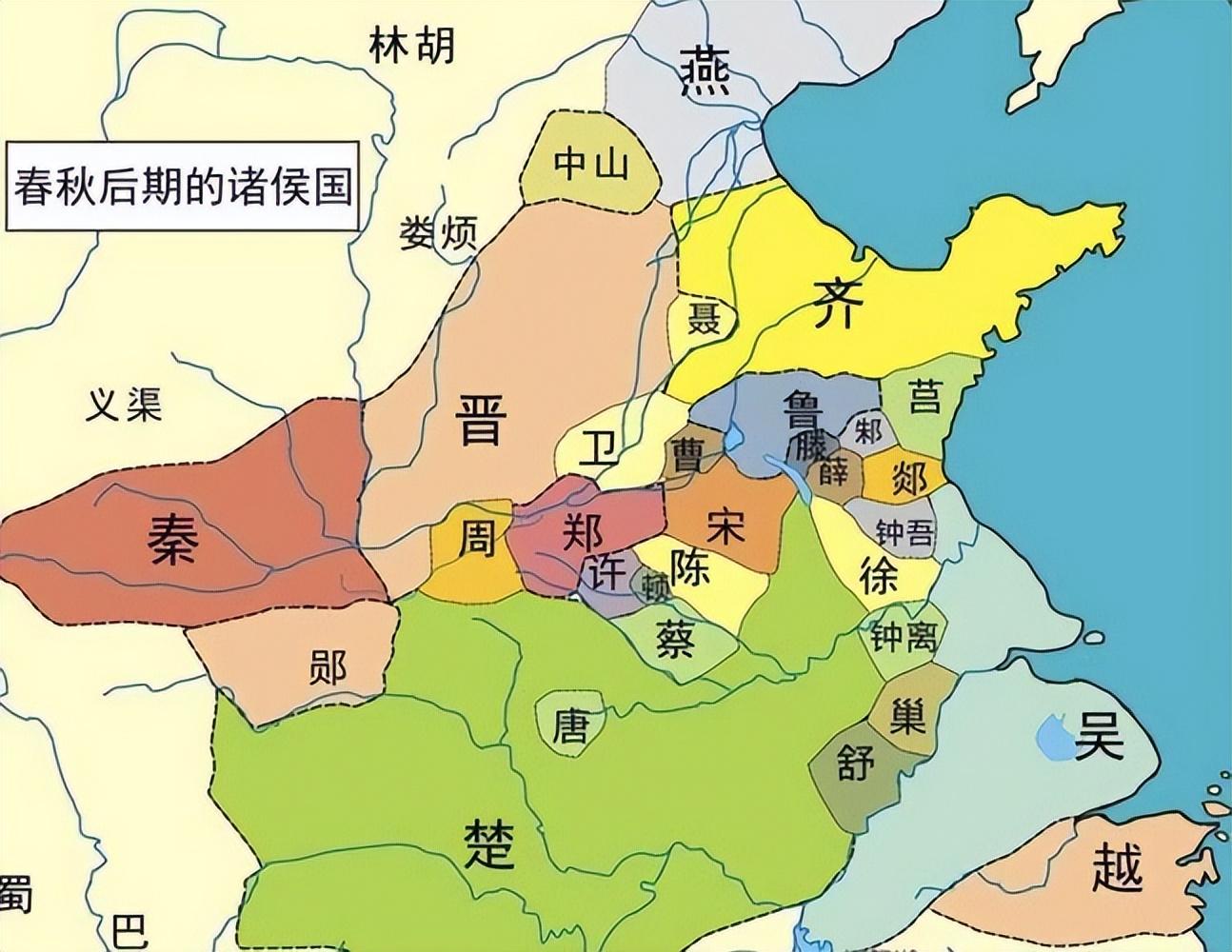

周王室東遷後,勢力急劇衰落,諸侯不再聽從天子的命令,不再朝貢。到周平王的孫子周桓王繼位時,鄭國的鄭莊公拒絕朝貢,激怒了周桓王。于是,周桓王帶領周軍與陳國、蔡國、虢國、衛國四國的軍隊聯合討伐鄭國。然而,鄭國軍隊擊敗了聯軍,周桓王被鄭國大將射中肩膀。這次戰敗對周桓王的威信造成了嚴重打擊,從此以後,周天子只是名義上的天下共主,各諸侯不再重視他。隨後,各路諸侯紛紛崛起,拉開了春秋爭霸的序幕。

第一個崛起的是齊桓公。在公元前7世紀前期,齊桓公任用管仲爲相,進行了一系列改革。管仲,又名夷吾,性格不太好,戰鬥時總是逃跑,借口是有年邁的母親和獨生子的責任。他在做買賣時也常常算計他人。然而,他是一個非常務實的人,不受束縛地追求自己的目標。

管仲尤其反感無謂的空談,他在做齊國的宰相時,發表了一句名言:“倉廪實而知禮節,衣食足而知榮辱。”這句話至今對中國仍有現實意義。換句話說,人們應該先追求物質文明,再追求精神文明。物質貧窮的地方往往會滋生精神貧乏和不良行爲。相反,生活富裕的地方精神文明程度往往較高。齊國秉持著管仲的務實精神,並且地理位置優越,靠海,享受漁鹽之利。因此,齊國迅速壯大,成爲最爲強大的國家。

齊桓公甚至建立了一支擁有三萬人的常備軍。按照舊規定,諸侯國的軍隊規模不能超過7500人,而周天子自己的軍隊規模僅有35000人。可以想象,其他國家與齊國相比毫無競爭力。然而,齊國如果想對外擴張,也不能無名而起。所以,他們提出了"尊王攘夷"的口號。當時,中原各國陷入混戰之中,少數民族政權蠻、夷、狄、戎聯合起來,對華夏文明構成了嚴重威脅。

史書上記載當時的情況是“南夷與北狄交,中國不絕若線”,華夏文明處于岌岌可危的地步。華夏文明當時相對先進,漢族的定居方式已經確立,農耕文明達到了一定水平,同時還擁有自己的文字和語言,這是蠻、夷、狄、戎等少數民族所不具備的。如果華夏文明在這個時候滅亡,對整個人類文明都將造成不可估量的損失。因此,誰能夠站出來保衛華夏文明,誰就是在保衛先進生産力的發展要求,保衛先進文化的前進方向,保衛當時中原廣大人民的根本利益。

頭可斷,發型不能亂

管仲高舉“尊王攘夷”的旗幟,使齊國在道義上占據了制高點。齊桓公率領大軍擊退了山戎對邢、衛兩國的侵擾,並解救了邢國和衛國,使其在諸侯中威望大增。隨後,面對楚國南蠻的北向擴張,齊國再度派兵與中原國家的軍隊聯合,共同討伐楚國,消除了少數民族政權對中原地區的威脅。公元前651年,齊桓公在葵丘召開會盟,周天子派人參加並承認他的地位。他成爲春秋時期諸侯國公認的第一個霸主,齊國也正式成爲第一個稱霸的國家。

後來,孔子深情地稱贊管仲說:“管子爲齊國盡心竭力,統一了九合諸侯,治理整個天下,直到今天,人民還在受益。雖然我微不足道,但我願意效仿管仲,隨從他的道義。”意思是,我們普通百姓直到今天都在受益于管仲的貢獻。如果沒有管仲,我們就會被少數民族和遊牧民族同化。在孔子的描述中,“被發左衽”指的是少數民族的發型和服飾特點。“被發”指的是散著的頭發,環繞著垂耳;“左衽”指的是衣服右邊壓在左邊。實際上,無論哪邊壓哪邊都無太大區別,但在中國古代,如果改變服裝和發型,就意味著禮制的崩潰,國家的滅亡,傳統的斷絕。這就是“頭可斷,發型不能亂”的原因。

例如,明末滿洲人入關後,頒布了一道剃發令,要求漢族人改學滿族發型,剃光頭發但留辮子。很多人不願意遵從,于是遭到清朝軍隊的鎮壓。保留頭發卻不保留生命,或者保留生命卻不保留頭發,兩者不能兼得。即使如此,江陰城爲了反對剃發令,爲了保留頭發,堅持抵抗了80多天,結果全城遭到清軍的屠殺。有一副對聯表達了這一事件:“八十日帶發效忠,表太祖十七朝人物;十萬人同心死義,留大明三百裏江山。”這說明了當時的人們對發型的重視程度。年紀小的時候可能剃頭,但到成年之後,頭發就不能再剃,必須長發長須,一直保持到臨終。所以崇祯皇帝在煤山殉國時,他沒有顔面見列祖列宗于九泉之下,因爲他的發遮住了他的臉,頭發長到能拖到腰部。

如果沒有管仲提出“尊王攘夷”並保衛中原的理念,當時的中原地區就可能被少數民族同化,一旦改變發型,就不會有後來的這些事情發生。

昭王中了楚國的計

在齊桓公稱霸後的時期,晉文公和楚莊王相繼崛起。齊桓公和晉文公之所以被尊稱爲公,是因爲齊國和晉國都是侯爵國,而這裏的公並非封爵,而是一種尊稱。然而,楚莊王被稱爲王,則是因爲楚國本爲子爵國,是西周中期才被天子冊封的少數民族政權。楚國國君感覺自己的地位較低,因此決定自稱王,以與天子平起平坐。這一舉動讓當時的周昭王感到不滿,親自前往楚國尋求解釋。楚國民聽說天子要來,迎接他准備了一艘船,周昭王感到非常高興,以爲楚國民害怕了,認識到了自己的錯誤。然而,事實上,楚國的南蠻民族因爲嫌棄周朝的人民幹擾,設計了一艘用膠水粘起來的船。當周昭王上船後沒過多久,船便瓦解了,周天子與隨行的人們都沉入水中,喪生于魚腹。可見,楚國南蠻民族是一個相當有個性的民族。

周天子南征的失敗導致了整個周朝神話的破滅,使得王朝從鼎盛走向衰落。到了春秋晚期,吳王阖闾與越王勾踐相互爭霸。吳越兩國位于長江流域,吳國的都城是今天的蘇州,越國的都城則位于今天的紹興。在那個時代,江南地區已經初步得到開發。

齊桓公、晉文公、楚莊王、吳王阖闾和越王勾踐這些陸續稱霸的君主在曆史上被合稱爲春秋五霸,個個都是傑出的人物。

三家分晉與田氏代齊

根據《資治通鑒》的記載,公元前403年,周威烈王二十三年發生了一起重大事件。在這年,周威烈王封賞晉國的大夫韓虔、趙籍、魏斯爲韓侯、趙侯、魏侯,人們通常稱之爲三家分晉。與此同時,齊國的大夫田氏也廢黜了姜氏,自己取而代之成爲齊國的諸侯,這樣三家分晉和田氏代齊的事件,使得中原地區逐漸形成了戰國七雄爭霸的格局。

從這一變局可以看出,分封制起到了重要的作用。周王朝實施分封制的方法是,天子將土地分封給諸侯,諸侯再將土地分封給大夫,大夫再將土地分封給卿,卿再將土地分封給士,整個制度的等級層層遞減。因此,天子後來就被諸侯所控制,而諸侯也會被本國的大夫所掌控。這種情況主要是由于各地區的生産力水平不同所致。基本上,上一級只管周圍的都城,而底下的土地全部被分封出去。隨著地方勢力逐漸龐大,中央集權也開始衰落。以晉國爲例,當時有六個大夫家族擁有相當的權力,除了韓、趙、魏三家外,還有智氏、中行氏和範氏。中行氏和範氏很快就被滅亡,韓、趙、魏三家聯合起來又消滅了智氏,最終這三家甚至廢黜了晉國的君主,自己成爲了諸侯。周天子看到這個情況,感到無能爲力,被迫承認這三家爲諸侯,于是晉國分裂爲韓國、趙國和魏國。

司馬光曾說過,天子的職責中最重要的是禮儀,而禮儀中最重要的是分封,分封中最重要的是名分。周朝封賞三晉的事件完全動搖了天子的職責,禮制是國家維系綱紀的重要因素,而三晉竟然威脅周天子將他們封爲諸侯,周天子不得不屈服,這導致綱紀大亂,也標志著周朝即將走向末日。

七個爺們兒欲爭霸

在齊國的早期,國君多姓姜,比如姜小白,那時對起名字並沒有太多講究。然而,大夫田氏勢力迅猛,推翻了姜氏統治並稱霸一方,齊國由此改姓田。因此,隨著田氏取代齊國國家名稱,戰國七雄的格局形成了。

起初,戰國七雄並非僅限于七個國家,當時超過20個國家都渴望爭奪霸主地位。而經過一系列戰爭的洗禮,這些競爭者經曆了一場激烈的選拔,最終只剩下燕、齊、楚、秦、趙、魏、韓這七位選手繼續角逐。從春秋五霸升級爲戰國七雄,可見春秋時期中原地區的主要矛盾是南北矛盾,主要體現在晉楚兩國的爭霸中。晉位于北方,楚位于南方,一直對峙著。而到了戰國時期,主要矛盾轉變爲東西矛盾,具體表現爲秦國與關東六國的矛盾。因爲關東六國位于崤山和函谷關以東地區,對秦國構成一定威脅。特別是在戰國末期,秦國意圖統一六國,進一步加劇了它們之間的矛盾。