你們得按我的規矩來

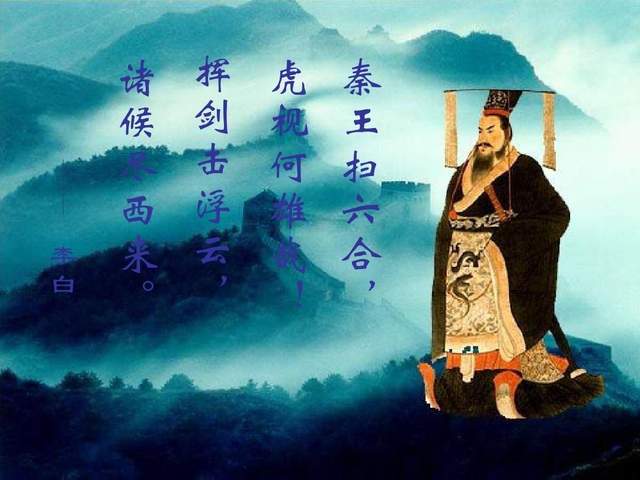

皇帝,就從我嬴政開始吧

公元前221年,嬴政成爲秦王,後來的秦始皇,建都鹹陽,創建了中國曆史上第一個統一的專制主義中央集權國家。爲鞏固自己的國家體制,他采取了類似于“360安全衛士”的一系列措施。

在政治方面的第一個舉措是建立皇帝制度,使皇權至高無上。在夏商周時期的統治者中,他們被稱爲什麽?被稱爲王,如文王、武王。王是最古老的一個漢字,甲骨文中是用三橫一豎的形式來表示,代表著連接天地人的天子之名。在秦王嬴政完成統一後,他意識到三代統治者都被稱爲王,想繼續沿用這個稱謂無法體現他的成功和與後世傳承相關。因此,他請大臣們商議,他應該被稱爲什麽。大臣們想到,你具備了三皇五帝的德行,功利罩蓋了五帝,那就從“三皇五帝”中取兩個字吧。然而,“三五”看起來很俗氣,更像是一個鬧鍾或香煙品牌的名字,因此最後決定稱爲皇帝,這樣既與三皇五帝有聯系又不完全相同。

自此,秦朝開始有了權力集中、皇帝擁有至高無上權力的制度,皇帝自稱爲“朕”,制定诏令,或稱之爲诏。值得一提的是,在秦朝統一之前,任何人都可以自稱爲“朕”,比如屈原就經常使用這個稱呼。但在秦朝統一後,只有皇帝才有資格使用這個稱謂。“朕”的制度實際上具有很多不足之處,因爲皇帝獨攬大權的結果導致國家的治亂興衰完全取決于皇帝一人。如果皇帝是明君聖主,國家就能夠興盛;但是明君聖主卻是相對較少的,中國曆史上擁有明君的朝代以清朝爲例,而明朝則是一個充斥著混亂的時代。開國的皇帝還不錯,到了第二代可能還能湊合,能保住國家成果。但到了第三代,他們生活在深宮之中,長期與宦官爲伍,除了“下面沒有了”這樣的玩笑,他們了解的事物又能有多少?一代不如一代,王朝總是無法逃脫興衰的命運,因此權力集中的皇帝制度存在缺陷。

秦始皇起初非常勤政,每天早起洗漱後閱讀稱重約600斤的奏章。不要擔心,當時的奏章是寫在竹簡上的,如果是紙質的奏章,600斤的份量足以壓垮他。他在寢宮放置一杆秤,每天稱量約600斤,必須讀完才能休息。

他讀得手都翻不動竹簡的時候,就用綢布條系在脖子上繼續閱讀,這非常辛苦!這種體力勞動大于腦力勞動的工作,後來他終于厭倦了,開始追求長生不老,轉向煉丹術。

官制設置,那叫一個森嚴

在政治方面的第二個表現是秦始皇建立了一套完整的官制,從中央到地方都有明確的職責劃分。這套制度被稱爲三公諸卿郡縣制度。在這個制度下,皇帝位高權重,下設三公,太尉主管軍事。不過在秦朝,太尉一般是個虛銜。丞相相當于現在的國務院,主管行政,掌握百官大權。禦史大夫則相當于副丞相,負責監察百官以及管理奏章。這三位被稱爲三公。在三公之下是諸卿,相當于各部部長,其中常見的有郎中令、典客、宗正、少府、廷尉等。諸卿之下,地方設置了郡,再往下是縣、鄉和裏。鄉和裏的領導人是由當地居民自己選舉産生的自治委員會,類似于現在的村民自治組織。這種中央集權的制度,使得權力從皇帝一直延伸到縣級,實現了高度中央控制。這個制度對後來的班主任、班長、課代表、小組長的職位設置等都有一定影響。

在秦漢時期,官員的等級還沒有品級的劃分,主要是根據他們的工資高低來區分大小。太尉和丞相職位對應的工資是萬石,一年的工資相當于一萬石糧食(大概是小米),每石約150斤,所以一年的工資相當于提供了150萬斤糧食。那時候貨幣不是很發達,所以這些糧食一部分被用作貨幣流通。因此,有人會說,“你MP3買來多少米就是花了多少錢”,比起Money這個詞更有依據。

此外,官員的等級可以通過佩戴的绶帶來區分,绶帶是系在腰間並垂到下面的大帶子。另外還可以根據佩戴的官印來辨別等級,當時的官印比較小,可以佩戴在身上。

萬石的太尉和丞相佩戴金印紫绶,印章是金色的,绶帶是紫色的;

五千石的禦史大夫佩戴銀印青绶;

兩千石的諸卿和郡守佩戴銅印黃绶;

千石的萬戶縣令(不到萬戶的是縣長)佩戴木印黑绶。

等級越高,官印和绶帶的顔色和材質越高級。在這個等級制度下,管理非常嚴格,層層遞進,比起分封制時代的封建制度更具積極意義。

政治方面的第三個表現是秦朝頒布了嚴苛的刑法,以輕罪重刑爲特點。例如,亂丟痰的人會被吊起來打。

兩大功績傳萬世

經濟方面有以下四個主要方面:

承認土地私有。私有制度承認土地的産權歸個人所有,鼓勵個人經營和投資,促進經濟發展。

統一度量衡。采用統一的度量單位,方便交易和計量,提高經濟效率。

統一貨幣。

采用同一種貨幣,例如像圓形方孔錢這樣的貨幣形式,方便交易和流通,避免不同貨幣之間的麻煩和混亂。

統一車軌和修馳道。統一車軌是指車輛之間的距離,即輪間距。馳道則相當于現代的國道。統一車軌和修馳道的目的是爲了確保車輛能夠平穩運行,避免因車輪間距不一致而引發的問題,也便于保險等方面的管理。

在文化方面,主張統一書同文。統一采用小篆和隸書等字體。書同文和車同軌是秦始皇的兩大功績,被後世史家廣爲稱道。文軌、車書象征著國家的統一,古代文獻和詩詞中常常出現這兩個詞。例如北魏孝文帝遷都洛陽後頒布聖旨,稱“國家興自北土,徙居平城,雖富有四海,文軌未一”。唐朝詩人溫庭筠在《送渤海王子歸國》中寫道:“疆理雖重海,車書本一家。”金朝海陵王完顔亮伐宋時,作詩說:“萬裏車書一混同,江南豈有別疆封。”這些詩句都表達了國家統一的意義,強調了車同軌和書同文的重要性。