1799年正月,活了88歲高齡的乾隆駕崩,而身爲他兒子的嘉慶,卻馬上給了他一個“高宗”的廟號。假如乾隆泉下有知,估計能再氣死一遍不可。

那麽“高宗”這個廟號哪裏不好呢,究竟有什麽特殊的含義呢?

了解後才知道,原來廟號也有鄙視鏈,而這就要從我們鼎鼎大名的乾隆帝開始說起了。

悲催的清高宗

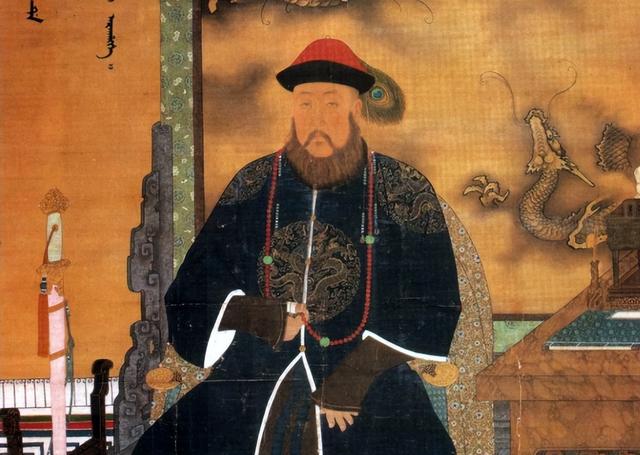

悲催的清高宗清高宗,就是我們今天的主角之一,也就是大名鼎鼎的乾隆帝。

“清高宗”是嘉慶皇帝親自爲乾隆挑選的。這個稱號,在我們今天看來還可以,又是“高”,又是“宗”的,都是好詞,但惡心的地方就在這裏!

要知道廟號不像谥號,有一個成體系的標准可以參照,一般認爲早在商朝時期,周公爲了紀念和評價去世的王侯將相,就創制了谥法制度,後世發展其理念寫作了《逸周書.谥法解》,清代學者陳邦彥編著了《谥法考》,對谥法做了更加規範的整理。

但是廟號則完全不同,它雖然也是對先人的評價,但不像谥號主要用于王公大臣,廟號只能用在皇帝身上,大臣是沒有資格的;另外廟號並沒有一套完整的體系規定。這就給了嘉慶可操作的空間!

那麽“高宗”這兩個字怎麽就惡心人了呢?這就要好好說道說道了。

《孔子家語·廟制》中說,“古者祖有功而宗有德,謂之祖宗者,其廟皆不毀。”

就是說,要是廟號用“祖”這個字,代表你很有功勞,用“宗”字也還不錯,說明有德行。

但就像前面說過的,壞就壞在廟號沒有成體系的規定,不像谥號的白紙黑字,含義明確,廟號完全采用“判例法”,就是以前的皇帝如果德行很高,功勞很大的話,用某個字,那麽就代表這個字的寓意很好,反之也一樣。

其實一開始的時候,“高宗”這個廟號還真是褒義詞,像第一個用這個廟號的商高宗武丁,他在位期間,重用賢臣傅說,成功擊敗鬼方部落,給王朝拓展了疆土,帶來了繁榮和穩定。在他身上的“高宗”是完美的代名詞。

但後來就不行了,像是唐高宗李治,也是用的這個廟號,但裏面包含的對他的評價則完全不一樣了。

唐高宗在位期間,優柔寡斷,無節制地寵愛武則天,最後導致武則天奪取了天下大權。他的一生在那時的人看來,無疑是負面的,因此他的存在,也使得“高宗”這個稱號抹上了重重的汙點。

另一個則是最臭名昭著的宋高宗趙構,他直接將“高宗”這個廟號打入死牢了。

宋高宗趙構在位期間軟弱無能,對金朝俯首稱臣,被稱爲完顔構。極力打壓主戰派,聽信秦桧的讒言,將民族英雄嶽飛以“莫須有”的罪名處死!

因此“高宗”這個廟號,發展到清朝時期,含義已經完全變了,誰要是被人用“高宗”來稱呼,那和直接指著鼻子罵沒多大區別。

乾隆的遺言

乾隆的遺言乾隆皇帝在世時,曾經表達過對自己以後廟號的期望。他心心念念的是“祖”字,對標的是他的爺爺聖祖康熙大帝。康熙在位61年,在位期間平定三藩、收複台灣、擊退沙俄侵略、平定葛爾丹,編纂《古今圖書集成》、《康熙字典》,不光在國內,在國際也享有盛譽。

而爲了對標這位大佬,乾隆不斷往自己臉上貼金,稱自己爲“十全老人”。

所謂“十全老人”,就是說自己有十件大功勞,《清史稿》記載,“十功者,平准噶爾二,定回部一,打金川爲二,靖台灣爲一,降緬甸、安南各一,即今之受廓爾喀降,合爲十。”

這其中不管好的壞的影響,在乾隆自己看來是十分滿意的,足以見他的自負程度有多深。

他曾經還召開軍機處會議,專門討論自己以後的廟號問題。

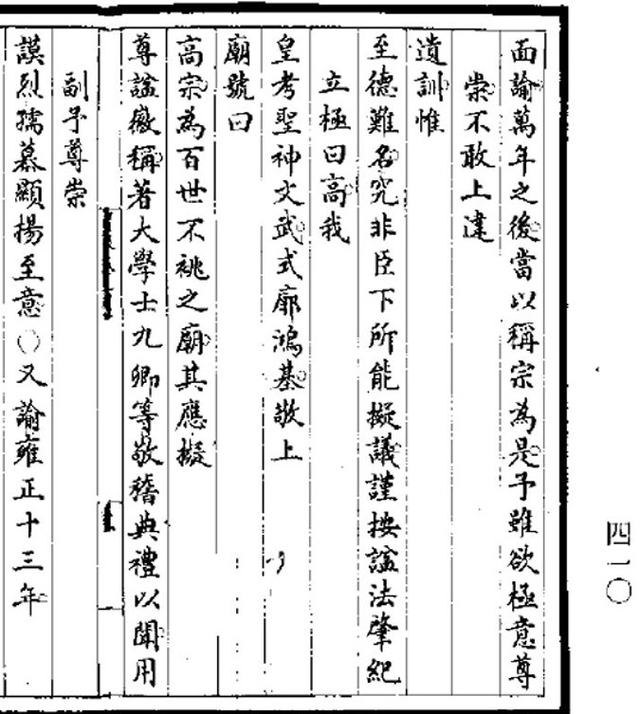

《清實錄》中記載當時嘉慶的聖旨是這樣說的,“惟是聖德謙沖,曾同軍機大臣等、共承面谕、萬年之後,當以稱宗爲是。予雖欲極意尊崇,不敢上違遺訓。……謹按谥法肇紀立極曰高。”

結合乾隆自己給自己封的“十全老人”,和召開的軍機處會議,擺明了是想和康熙一樣弄個“祖”字,但是還抹不開面子生要,于是處處暗示嘉慶和軍機處。

但嘉慶帝將計就計,在聖旨中說,“我皇考聖神文武,式廓鴻基,敬上廟號曰高宗。”既然你說弄個“宗”就行,那我這麽孝順,就聽你的吧!

1799年大年初三早上,乾隆駕崩,嘉慶帝捶胸頓足,哭得昏天黑地,隨即連發五道聖旨,其中就包括給乾隆定的廟號——高宗。

動作如此迅速,可見嘉慶早就想好給他爹弄個什麽廟號了。

那麽他們之間到底有什麽深仇大恨,使嘉慶要這麽整他爹呢?

父子糾葛親屬關系永遠是人類永恒的話題,它能帶給人無上的喜悅,也能帶給人無邊的痛苦。

乾隆對于嘉慶這個兒子,其實一開始並不看好。乾隆一開始立的太子,其實並不是嘉慶,而是皇次子永琏,乾隆非常喜歡他!

但天不遂人願,在將秘密寫好的立儲诏書藏于“正大光明”牌匾之後不久,永琏便在乾隆三年(1738年)因病去世,年僅9歲。

其次立的是皇七子永琮,但年僅兩歲便因天花夭折。真是立一個死一個,乾隆甚至想用孫子輩,但又怕再來個靖難之役。

所以,立十五子永琰,即嘉慶爲帝,是迫不得已的選擇。

因爲乾隆活得太長了,活了89歲,乾隆一共生了17個兒子,結果熬死了13個!

現在也只能是矮子裏面拔將軍,選嘉慶帝對于乾隆來說實在是無奈之舉。

但是立爲太子之後,乾隆也並沒有那種用人不疑,疑人不用的氣魄。他曾經說,“若其不賢,亦願潛奪其算,毋使他日贻誤,予亦得以另擇元良。”

就是說如果他不行的話,趁早把他換了,免得耽誤事。嘉慶自然也是聽到了這件事,心中對父親的怨恨已經開始了。

有一次,乾隆由于過于喜歡和思念去世的永琏,竟然讓已經是太子的嘉慶去給永琏磕頭,乾隆還解釋說,“非因以弟拜兄”,永琏本來就是嘉慶的哥哥,既然不是弟弟拜兄長,難道拜的是太子嗎?但我已經是太子啦。

這件事情讓嘉慶既迷糊又憤怒,自己的存在被親生父親嚴重忽略,自己的價值被貶得一文不值。因愛生恨,自己沒有做錯任何事,卻始終無法得到父親的認可,成爲父親的驕傲,還要被告知自己只是替代品而已。

年幼的嘉慶帝,此時或許在內心裏已經對父親徹底失望了吧。

只手遮天的和珅可更讓人失望的還在後面,乾隆當了太上皇之後,名義上是嘉慶掌權,但實際上一直還是乾隆說了算,並且嘉慶要是有什麽事情要告訴乾隆的話,還得經過和珅之口,因爲此時的和珅,已經是乾隆最寵信的大臣。

當時和珅作爲乾隆的左膀右臂,可謂權勢滔天,身兼數職,一人之下萬人之上。這對于日後的嘉慶帝來說,無疑是一個巨大的威脅。

嘉慶其實早就想收拾和珅,一直在暗中搜查罪證,但乾隆還活著,不好動他的人。

但1799年正月初三,嘉慶動手了。這天,乾隆駕崩,和珅再也沒有了靠山,嘉慶當日便采取了行動,剝奪其軍機大臣職務,將其隔離在權利中心之外。

緊接著,正月初九,嘉慶下令將其打入地牢。不久之後,念其過往功勞和對社會的影響,賜其自盡。

乾隆駕崩的當日便展開雷霆行動,這其中除了政治因素的考量,也難免夾雜著些許對乾隆的不滿。

但從嘉慶處理和珅的這件事可以看出來,嘉慶帝是有才幹的,長時間隱忍搜集罪證,選中時機果斷出擊,正中要害,幹淨利落。

或許長壽的代價讓乾隆失去了些許的判斷,自得意滿選了禍國殃民的和珅,不斷摧殘有著雄才大略的嘉慶。

但人無完人,誰都有犯錯的時候,但在嘉慶心裏,或許自己的老爹只值得這麽個“清高宗”的廟號吧。

參考資料:

《清史稿》

《清實錄嘉慶朝實錄》

《孔子家語》

《禦制十全記》

《禮記》

《宋史》