文|令狐伯光

《歌手2024》外國歌手降維打擊,網友去搖人爲啥叫的都是前輩,還有少壯派?

因爲現在純歌手發展越來越難了(沒有創作能力,或者有但一般),唱片工業崩了過後,從網絡音樂産業過渡到短視頻音樂時代,這種純粹歌手主要發展沒什麽專輯了,也就沒有什麽作品。

以前的優秀歌手爲啥層出不窮,因爲唱片工業時代人民消費音樂主要靠唱片,然後影視OST,電台,商演,廣告那些都是額外的渠道了,唱片工業體系形成了一條完整的投資,生産,宣傳,渠道,消費産業鏈,整個産業人才體系也是一樣的,制作人(華語樂壇制作人和編曲往往合並),作詞人,作曲人,企劃等等。

其實就是很多唱作人你看也有制作人,畢竟人不是全能的,這個暫且不提,以前音樂産業主要靠唱片,歌手主要收入渠道是唱片,也就是專輯。

成熟的唱片專輯有制作人把控,按照市場習慣有詳細規劃,比如華語樂壇港台唱片爲典型,一張專輯有幾首主打歌,概念歌曲,非主打歌,前者爲了流行宣傳(就是面向市場),後者可以嘗試音樂風格,演唱技巧等的突破,因爲唱片工業成熟體系,所以很大程度保障了一張專輯的下限,優秀的專輯是不是有大爆金曲,然後每每會有歌迷出來說我更喜歡某某專輯某某歌曲,那種爛大街不喜歡如何如何。

說到底就是滿足了大衆與小衆,工業成熟體系保證審美與制作與專業下限。

全世界流行音樂大爆發都是依托于唱片工業這套,歐美古典奠定音樂理論體系,一二戰後依托移民從古典,爵士,布魯斯等等爆發無數現代流行音樂,資本主義流轉後日本經濟崛起,和其他娛樂行業崛起一樣,日本在60年代開始音樂産業迅速崛起,成爲亞洲第一,一度世界第二(日本古典樂貢獻不大,全世界只有歐美和俄羅斯,但日本現代音樂和商業音樂數一數二)

資本主義經濟發展起來跟著是亞洲四小龍(韓國因爲政治原因掉隊,新加坡又太小),70年代港台在經濟發展起來,先後走出政治對峙,經濟崛起後城市市民社會文娛需求大增,香港許冠傑革新粵語流行歌曲,台灣有民歌運動,到80年代達到巅峰,雖然依托日本樂壇和歐美樂壇,但也成爲華語商業音樂巅峰。

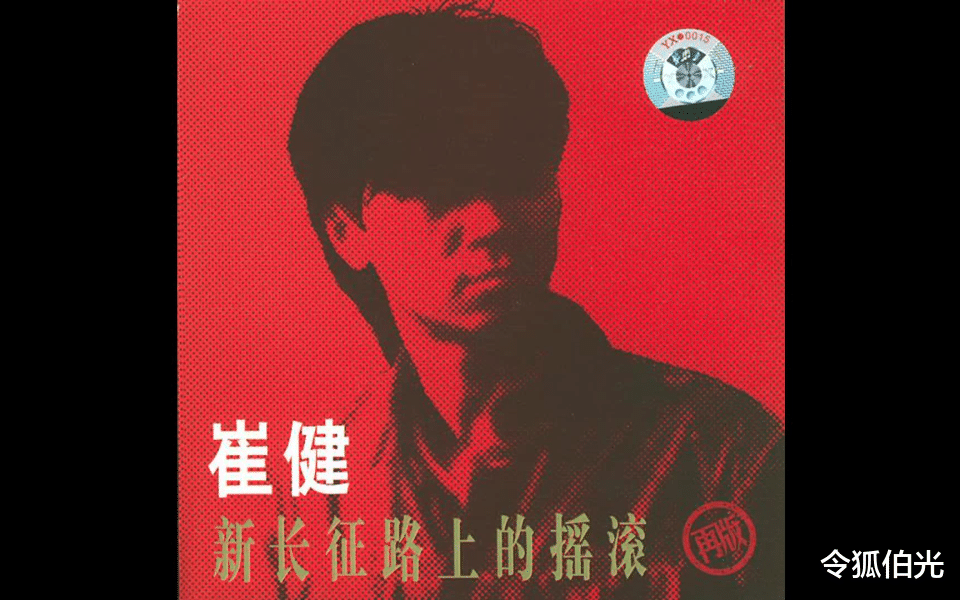

78年內地開放,這波風潮也來到內地,內地抓住唱片工業尾巴就是搖滾,時間來到86年崔健那張專輯成爲代表,到90年代崔健,唐朝,魔岩三傑爆發了一把,校園民謠爆發了一波。

2000年前後開放,港台商業流行音樂進入內地,內地體制音樂衰落,搖滾民謠進入地下發展。這個時代內地那英那一波,後來超女快男內地選秀,都是依托于台灣唱片行業爆發,有興趣可以查查,他們專輯基本台灣樂壇制作的。

不過,因爲市場開放,內地還沒有建立成熟唱片工業,盜版嚴重,民衆消費能力低下,市場下沉讓民間商業音樂崛起,就是刀郎,鳳凰傳奇,龐龍那一波,他們的實力和音樂風格沒問題,比較大問題就是制作明顯粗糙得多,沒有港台唱片工業包裝的成熟和精致。

同樣道理還有受到周傑倫一代影響,2007年後崛起的網絡音樂許嵩,汪蘇泷,徐良一大批。

早期直到現在,很多華語聽衆還吹噓一個音樂人作詞、作曲、編曲、混音、母帶、和聲、器樂、反正啥都是自己幹好像很牛,實際上這是互聯網時代新玩法,網絡降低門檻,一個人單打獨鬥也能出位。人人都是網紅歌手,人人都是唱作人(後者門檻高點)。

當時全世界還是唱片行業末尾,唱作人也好,歌手也罷,主要還是發專輯爲主。

華語樂壇這個模式一直到《好聲音》系選秀都是一樣的,它背後都是台灣唱片工業那幫人寫歌,發音樂專輯(內地有制作專輯但不是主流),那個時候台灣樂壇已經快不行了。

個個都是唱作人,歌手卻越來越少?爲什麽

2005年後抓住互聯網影音時代,音樂變成視覺的輔助,並且結合偶像文化的是韓國流行樂,這裏不展開講了。

2015年前後,隨著韓國流行樂進入中國市場,偶像選秀崛起,內地傳統音樂選秀都衰落了,緊接著短視頻時代又來了,一首歌曲傳播主要靠15秒洗腦循環。不止摧毀原本音樂專輯模式,連原本流行音樂5分鍾左右收聽模式都摧毀了。

總而言之,2012年後時代就不同了,哪怕選秀純粹歌手,像《好聲音》系出來的吳莫愁,吉克隽逸等等歌手,她們前期是不是還是頻繁發專輯的。

同時代的唱作人李榮浩、鄧紫棋、華晨宇、袁娅維等等更不用說了。

2015年過後,音樂市場是網絡和短視頻爲主了,舞台流量愛豆爲主。純粹歌手就越來越難混了,從以前靠專輯爲主擴散,現在變成靠音樂綜藝翻唱,影視OST,廣告商演等等。

當然,現在全世界還有一條道路,那就是依托于互聯網打出名頭,收割一票粉絲,線下音樂節和kive有垂直受衆,搞得差的倒貼錢,搞得好的還是過得不錯的,問題在于音樂節和live小本生意真不賺錢,即使有簽約音樂公司也基本負責運營,商業和宣傳啥的,反正創作層面基本單打獨鬥,你沒看到幾個跑音樂節的請專門制作人,作詞作曲打造吧。

所以,現在是個音樂人都會創作,唱功稀爛,裁縫歌曲,粗制濫造這些都不說了。像一大波嘻哈歌手曲子就是去下個beat,隨便做做混音(有的甚至不做混音),寫點走心表達自己的歌詞,拿個話筒上去就是嘻哈歌手。

說回到純粹的歌手,純歌手就只能靠綜藝翻唱,影視OST和商演等方法了,和音樂專輯相比,它最大問題是翻唱要照顧大衆,現在嘛以經典歌曲、網紅歌曲爲主,即使大熱的有水平小衆冷門歌曲。

問題來了都小衆冷門歌曲了,顯然它是符合創作者風格和態度的。

你也不能說翻唱一定沒有成爲自己風格和代表,但絕大多數翻唱歌曲風格不統一,概念不統一,各個方面都不統一。唯一統一的是中國音樂綜藝慣用的弦樂打底,歌手對飙高音,炫技展露技巧,最後打鼓結尾或者大合唱那種公式化。

你不能說綜藝翻唱沒有優秀作品,但和音樂專輯時代相比概率就太低(以前一張音樂專輯慣例10首歌曲,正常專輯能火兩三首歌曲,優秀專輯能火七八首),但機械式綜藝翻唱十首能火一首,二十首能有一首成金曲就難得了。

同樣道理還有影視OST,影視劇OST首先服務的是影視劇,內容自然和影視內容挂鈎。中國影視劇除了少數,多數又不重視配樂和歌曲,現在觀衆懶到片頭片尾都直接跳,很多歌曲也是千篇一律的公式影視歌曲。

它倒不是沒有優秀作品和經典,還是那句話和以前專輯比概率低得多。

2015年後,國內出道的純歌手,你去查查就會發現音樂專輯數量大幅度降低,我們傾盡熱門影視資源捧出的頂尖純歌手就男周深,女張碧晨,而他們爆紅歌曲好像多數是綜藝翻唱和影視OST。

這也沒有什麽不行,問題是這種體系你會發現他們以下。包括新生代歌手黃霄雲,希林娜依高、單依純、尤長靖等,這些其實還算好的了,因爲粉絲和觀衆還是知道一些熱門歌曲(雖然也以翻唱和影視OST居多),只是大衆熱門歌曲就更少了。

他們再以下中國新生代純粹歌手,你又知道幾個呢?以前是一大堆十來個頂尖帶著幾十個優秀。現在是兩三個頂尖戴著不到十個,純歌手發展越來越難可以預見的。

人人都是唱作人,人人都是網紅歌手?《歌手2024》抓瞎了吧

中國聽衆幾十年以來特別青睐“走心”“感動”朗朗上口那類音樂人,對于純粹歌手一向不待見,覺得他們是無情的唱歌機器,然而這次《歌手2024》外國歌手上場降維打擊,一堆網友這下開始傻眼了。

嚴格說來,中外歌唱的差異根本在發聲部位、方式的不同,而這個不同又源于語言發音。根本出路要超越語言發音的習慣,純粹爲歌唱而探索、訓練發聲。當然這是一個長期艱苦的過程,而且最終必定某種程度地犧牲語言的清晰與准確度。

以前中國歌手最強體系其實是內地體制內民族,民歌,美聲和流行,港台頂尖也還成。

現在崩得不能再崩了,觀衆樂于走心,資本就更不著急了。這十年的華語歌手、團體只要帥的俊的,反正能修音,制作人厲害就行,不一定有什麽實力,資本掙錢很輕松,大家都在舒適區。

現在有外國實力歌手來參賽也算是引來鲶魚,搞活局面。不過這種安排也算是反其道而行之,吸引眼球流量,依然是資本在操作,不一定真的爲了娛樂圈健康發展~

我個人倒是樂見這個情況,希望資本改變簽人,捧人的態度,讓真正的歌手能回到他們的位置,提高大家的審美。

但想來結果應該是很難的,畢竟現在網友都是樂子人。

今天《歌手》外國歌手吊打華語樂壇歌手他們嘲諷一波,著急到處搬人一波,再大討論一波,事後還是會聽“走心歌曲”,短視頻洗腦神曲,那些無情的唱歌機器歌手的歌曲,炫技,沒感情,不好聽。

快請張敬軒來拯救華語音樂live演唱吧,現場比CD版強太多,現場感染力無人能敵,沒有他的節目是不完整的

一直喜歡周傑倫還被嘲笑,去年只聽戲腔歌曲,我聽一笑江湖的時候還沒有科目三,戲腔歌曲都很聽,可以去聽一下 赤伶、探窗、伯虎說……,戲腔是我們的國粹應該繼續發展

有一些戲腔歌手爲內陸音樂發展付出了努力,不應該被埋沒