文|令狐伯光

最近,這個法國戛納電影節相信大家都聽說了吧,今年這個電影節倒全是第六代導演的事兒。賈樟柯的《風流一代》入圍了主競賽,而趙濤又想拿影後。管虎《狗陣》入圍一種關注單元,這個婁烨某部短視頻電影引起了爭議。

這三部作品目前除了管虎,另外兩部作品爭議都挺大的。

賈樟柯《風流一代》就是賣他的電影情懷的,婁烨那部新片評價非常糟糕,像網友講的拍外國人馬屁,結果拍到了馬蹄上。我倒不像其它網友那樣極端,簡單點來講第五代和第六代導演就是技術,理念和審美都過時了。

但因爲中國電影畸形的市場和迅速發展,觀衆,市場,曆史,包括他們自己都把自己看得過高,導致每部作品都會有巨大期待,然後拿到超額的資源,最終大量不符合當下時代的作品引起巨大爭議而已。

第五代導演晚節不保?除了張藝謀,馮小剛和姜文並不是

第五代導演狹義是指80年代從北京電影學院畢業的學院派導演,代表人物有張藝謀,陳凱歌,田壯壯,黃建新,李少紅等人,大多數出生在50後,但廣義上。也有人把50後左右的導演,與陳凱歌同時期的優秀一代包括港澳台導演稱爲第五代導演,比如李安,王家衛,徐克,杜琪峰,吳宇森等等,雖然不是北京電影學院畢業。

第五代導演歲數大都在50年左右生人,在90年代開始爆發,是中國電影貢獻最多的一代導演之一。

所以,1997年才拍出首部電影《甲方乙方》的馮小剛,還有早兩年的姜文不是五代。

第六代導演是指80年代後期到九十年代從北京電影學院畢業的學院派導演,比如管虎,賈樟柯,婁烨,甯浩,陸川,王全安等。這些人大多數是60後或者70後,作品主要聚集反思以及社會,千禧年前後開始爆發作品。

第六代之後,中國電影進入新生代時期,以學院派導演和青年導演以及半路出家的演員轉導演爲主,就像現在的中國電影票房排行榜,前五名除了徐克是傳統意義上的導演,其他都是吳京,賈玲自導自演,又或者是動畫新人導演餃子的哪吒,或者是郭帆。

轉折點就是徐峥自導自演的《泰囧》打敗了馮小剛的《1942》,小燕子自導自演的《致青春》打敗了杜琪峰的《毒戰》,再加上後面大鵬自導自演的《煎餅俠》,青年導演闫非的《夏洛特煩惱》,吳京《戰狼2》,徹底打破了中國電影大導演加流量的模式。

如今中國電影市場已經不存在第幾代導演的稱呼,屬于新生代導演加巨星時代(票房號召力五虎:吳京 沈騰 黃渤 張譯 鄧超),注意這裏的巨星不是小鮮肉那種流量,而是像以前雙周一成一李一樣靠作品摸爬滾打出來的巨星。

文藝片稱王,引領中國電影30年?第五代導演不至于被罵成這樣

第五代導演文藝片時代有多輝煌不用講了,當時處在計劃經濟與市場經濟交彙點,電影不像現在是快消品,是少有的精神層面供應,畢竟連膠片都不能放肆用。

你再去體會下《一秒鍾》裏範電影的群衆地位,還有《我和我的父輩》中張藝謀客串的電視台長的時代背景就能理解。

現在電影除了商業化賺錢,更是洗錢的重災區,所以吳天明本人的特殊時代地位值得探討,更重要的是,電影的未來到底是徹底以藝術爲底層,亦或者僅作爲商業化與媒體傳播的重要手段,是一個擺在時代路口的抉擇。

2000年後的中國電影除了香港導演,就是第五代張藝謀等第五代,還有姜文和馮小剛等人撐起來的,第六代導演電影大衆是不怎麽看的(就是文藝片),只要是國內片子,除了認識的這幾個著名導演以外,剩下的電影都是看評價再選擇去看。

2010年前後五年,這些出名幾個導演所拍出的電影可以叫個電影,剩下的導演拍出的東西只能說像電影,或說它只是一個大學生作業水平的作品。當初的中國電影就是這麽匮乏,真的。

有些電影都不叫做電影,現在中國電影仍然存在這個現象。

其實,像張藝謀,馮小剛,賈樟柯或者即便就是陳凱歌好不好,我認爲都是有一定水平保障的,這些著名導演即便是沒把片子拍好,我都不認爲他們能拍出很爛的片,是你們把爛片的標准提的太高了。

然後沒去認真分析這些著名導演的風格,就像畫畫一樣,每個人的作畫風格都不一樣,你不知道這個就很容易買錯電影票,每個導演的風格和所拍攝的題材你們一定要弄清楚。

比如你想去看大場面,視覺色彩沖擊力那就去看張藝謀的特效片,如果想去看快節奏的武俠片就去看徐克的電影,如果想看寫實的電影那就去看賈樟柯。

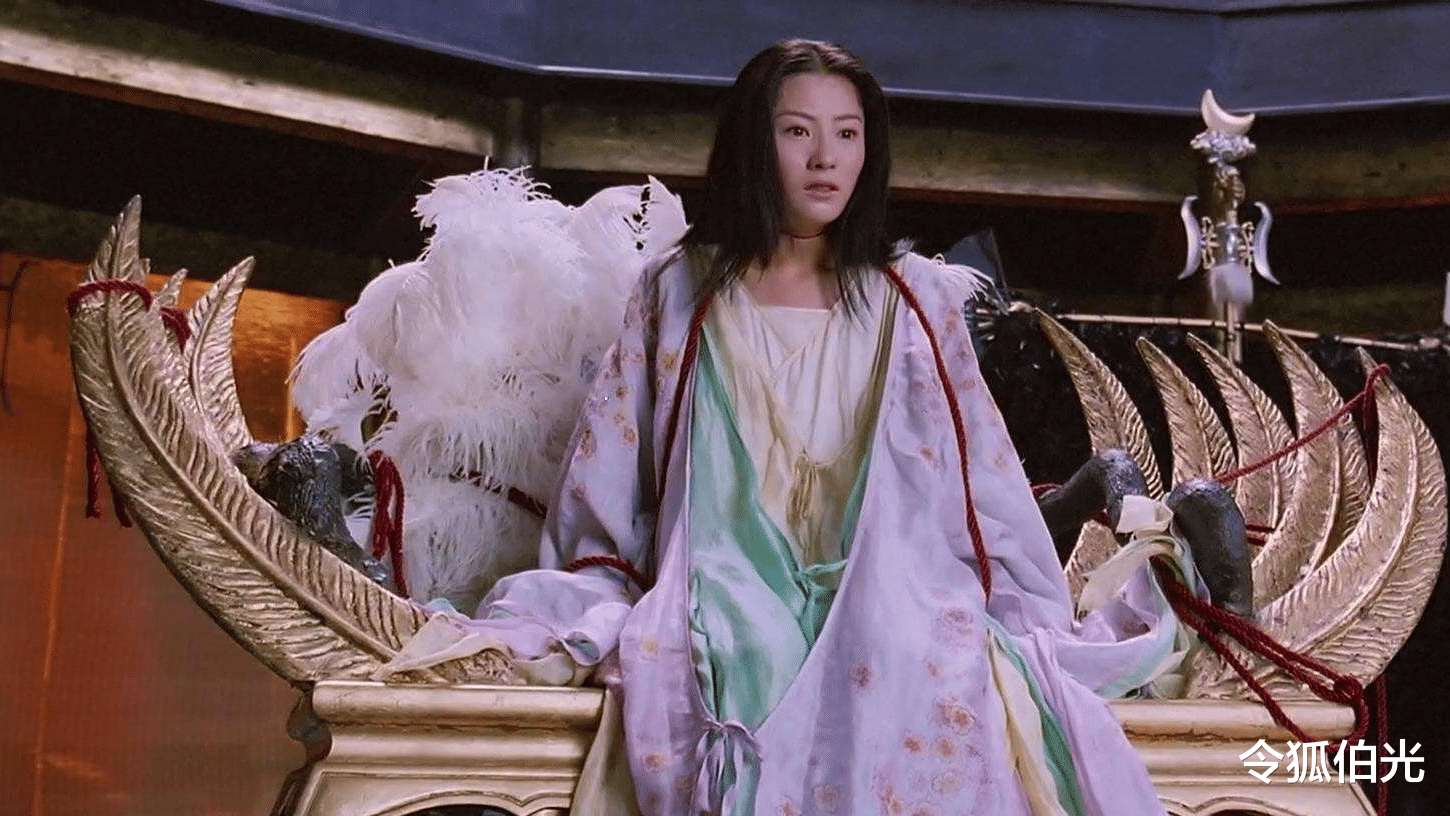

所以,陳凱歌,馮小剛,張藝謀等大導演也是一樣,如果你喜歡浪漫和略帶神經質的電影,看陳凱歌肯定會好,你明白這些才能盡量不看到你不喜歡的電影,衆口難調,但各有所愛,就好像我會覺得《無極》是爛片,但和後來香港導演拍的魔幻爛片並不同。

用了心沒有拍好的爛片,和鑽錢眼裏投機拍出的爛片,它不是一回事。

現在才口誅筆伐?第六代導演在10年前就“過時了”

2012年《泰囧》前後第五代導演和馮小剛就明顯不大行了,馮小剛罵觀衆,陳凱歌文青病泛濫,張藝謀沉迷于商業大片當中。可以說,中國真的沒有商業片,商業片真空。所以《瘋狂的石頭》《泰囧》《尋龍訣》《戰狼》爆發一點也不奇怪。

或許目前商業片質量仍然不夠,但只能說這是某種報複,沉浸在宏達敘事和個人情感表達的導演抛棄了觀衆,而沒有土壤的種子只能緩慢發芽。

第六代導演則分層,如果不算昙花一現的王超,路學長,自己觸犯法律的張元。

其實賈樟柯,婁烨,王小帥一直在拍文藝片,而轉型拍商業片的陸川《九層妖塔》口碑質量撲街後暴死,王全安《白鹿原》後暴死,這樣反倒讓管虎憑《老炮兒》《八佰》崛起了,一去刁亦男,曹保平不是一個路子。

《羅曼蒂克消亡史》《無名》的程耳算不算第六代,其實也是有爭議的。

結果就是第六代導演除了管虎,包括賈樟柯,婁烨,你都會發現2015年後的作品,文藝不文藝,商業不商業,就是質量口碑是那麽糟糕,但好像和前期作品相比又誇獎不起來,反倒是王小帥《地久天長》讓男女主拿了獎。

問題是電影是文化商品吧,大衆就是用腳投票的,好萊塢本是純市場化商業運作。要上升到藝術,要站著把錢掙了本就很難,有時候要想明白,你是拍出電影迎合觀衆,還是教觀衆明白什麽是電影,還是拍電影讓觀衆感受思考……

這個度很難把握,純商業片就是迎合觀衆,太教條了就是指著觀衆罵他們不懂電影。

過去國有電影制片廠不用考慮這麽多市場因素,拍什麽你們看什麽,那時候反倒更容易專注藝術。現在都是觀衆用腳投票,你拍出來他們不喜歡就不看,那你就拍不下去,想拍藝術片就比較難了。好多導演都是拍一堆商業片攢了錢再去專注藝術試圖拍一部能讓人記住自己的佳作,但到時候反倒不會拍藝術片了。

說到底,電影還肩負文化輸出的任務,中國人有些都看不懂的中國藝術片,外國人更不可能看懂了。所以還需要商業片拓展市場,用商業片帶來的資本反哺藝術片養活藝術片。

所有的藝術形式都有一個很重要的很重要的前提,但是現在所有藝術界的所謂“大佬”都閉口不談的前提:文藝作品究竟爲誰服務?

爲什麽早年的《大鬧天宮》、現在的《流浪地球》大衆喜歡?因爲就是爲了大衆拍的。

現在藝術界裏刻意宣傳的一個話語就是:藝術是表達藝術家內心的,當藝術家不再屬于大衆的時候,而屬于另一個群體的時候,他們就會刻意的表現出大衆看不懂“藝術”,以此不僅跟大衆做出切割,並且將大衆踩在腳下向資本谄媚。

然而藝術的價值並不取決于藝術家,而是是情感的傳遞。誠然情感的起始是創作者,但是只有通過藝術形式傳達給大衆並被接受的時候,藝術才有價值。

婁烨也好,賈樟柯也罷,中國大導演是真的該退休了

現在像張藝謀那一代追求藝術和商業平衡的大導演太少了(《英雄》《集結號》那類電影),雖然有一些但是優秀導演太少。文藝片青年導演不少,《河邊的錯誤》一票青年導演多了去了,大衆不關心。

商業大片,2024春節檔很典型,《熱辣滾燙》的翻拍ip加小品導演,張藝謀如果一墮落,顯得韓寒和《熊出沒》都成了巅峰,這是不是挺諷刺。目前是娛樂至死的世界,包裝炒作過頭,數據代表一切,這就好比越過度開發的景點越髒亂醜。

人們忘了自己想看的人生百味亦或是天馬行空的電影,而不是一個精美的金玉其外敗絮其中的商品,所以歸根結底在于觀衆,在于電影所受衆的消費群體。那些電影人並不傻,知道拍什麽賺錢就生産什麽作品。

而賈樟柯,婁烨等第六代導演不行了也很正常,婁烨說了20年的陳詞濫調,現在還在那裏念,明明年齡還沒有張藝謀大。賈樟柯都開始回憶自己20年生涯了。

雖然電影還沒上,但除了婁烨那部噱頭大于實質的電影,賈樟柯的那部《風流一代》我認爲質量不會太差,但問題是看著20年來沒有什麽變化的趙濤的所謂時代變遷那張臉,你能感受到什麽樣的情緒嗎?

所以,張藝謀,陳凱歌、馮小剛、賈樟柯、婁烨等等大導演過時了都是很正常的,畢竟一幫50後都70多歲了,60後都60多歲了,在電影行業養老可以嗎?

可以,但是確實沒意思。