文|格瓦拉同志

1991年12月25日,隨著鐮刀錘子旗在克裏姆林宮緩緩降下,立國74年的蘇聯轟然解體,取代這個龐大“紅色帝國”的是俄羅斯、烏克蘭、哈薩克等15個主權獨立的國家,而它們無一例外都是蘇聯的加盟共和國。但鮮爲人知的是,就在蘇聯解體前35年,作爲其第16個加盟國的卡累利阿-芬蘭卻被撤銷,前後僅存在16年。那麽,蘇聯爲何要組建這個“短命”的加盟共和國?

俄羅斯卡累利阿自治共和國地圖

卡累利阿-芬蘭簡稱卡累利阿,位于今天俄羅斯歐洲部分的西北部,北鄰摩爾曼斯克州,東北與阿爾漢格爾斯克州接壤,東部瀕臨白海,南接列甯格勒州、沃洛格達州,西部毗連芬蘭,面積約17.4萬平方公裏,首府爲彼得羅紮沃茨克。卡累利阿總人口約62萬,其中俄羅斯族占73.6%,卡累利阿族占10%。卡累利阿本是芬蘭的領土,它之所以一度能成爲蘇聯的加盟國,完全是蘇芬戰爭的結果。

1939年,歐洲大陸上空密布著戰爭的陰雲,納粹德國在先後吞並奧地利和捷克斯洛伐克後,兵鋒繼續東指,意在消滅勁敵波蘭。此時,斯大林領導的蘇聯感受到巨大威脅,爲了避免跟納粹德國的戰爭,決定跟希特勒政權建立“友好”關系。此時,希特勒爲了執行閃擊波蘭的“白色方案”,避免過早地與蘇聯發生正面沖突,同樣願意跟斯大林集團簽訂非戰條約。

在《蘇德互不侵犯條約》上簽字的德國外長裏賓特洛甫

正是在這種情況下,1939年8月23日,蘇聯與納粹德國在莫斯科簽訂《蘇德互不侵犯條約》,在承諾締約雙方“保證不單獨或聯合其他國家彼此互相使用武力、侵犯或攻擊行爲”外,還以秘密附屬議定書的形式劃分雙方在東歐的“勢力範圍”,包括兩國共同瓜分波蘭領土的方案。毫無疑問,這是一種極其肮髒的“交易”,其無恥程度如何強調都不爲過。

蘇聯雖然跟納粹德國簽訂“互不侵犯條約”,但斯大林內心並不相信跟他一樣反複無常、侵略成性的希特勒,深恐一旦波蘭滅亡後,納粹德國便會撕毀條約,然後經由北歐的芬蘭進攻蘇聯。因此,在《蘇德互不侵犯條約》簽訂僅僅1個多月後,斯大林便指使外交部邀請芬蘭代表在莫斯科舉行會談,建議雙方互換部分領土,以此建立蘇聯在西北部的防禦戰線。

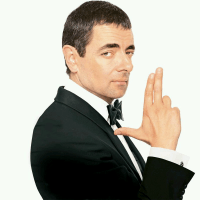

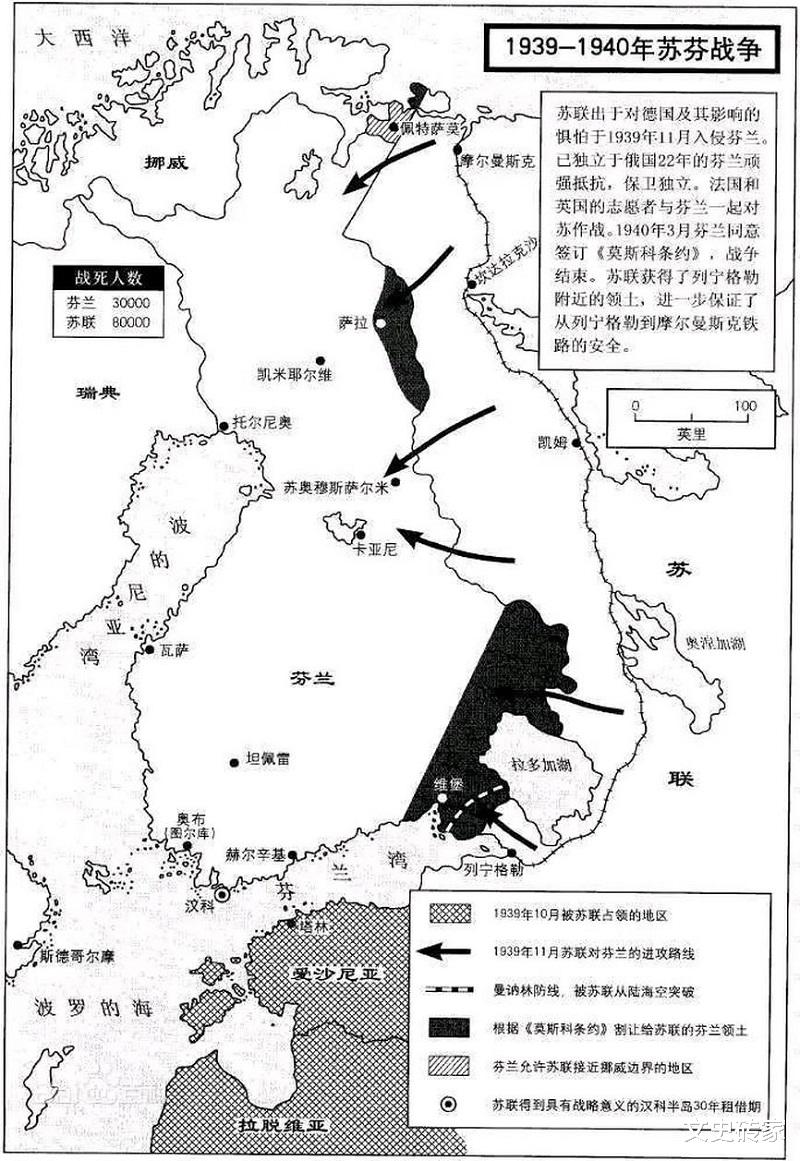

蘇芬戰爭結束後芬蘭被迫割讓的領土,即戰爭爆發前蘇聯索取的部分

按照這項要求,蘇聯建議芬蘭將卡累利阿地峽的俄芬兩國邊境北移40公裏,並把芬蘭灣內的幾個島嶼和雷巴契半島上的芬蘭領土割讓給蘇聯。與此同時,蘇聯還要求租借芬蘭的漢科半島30年,每年租金800萬芬蘭馬克。作爲對芬蘭的“補償”,蘇聯表示願意將奧涅加湖西北部的領土割讓給它,面積是芬蘭割讓領土面積的2倍。

從表面上看,這項領土互換要求對芬蘭有利,但實際情況卻並非如此。因爲,漢科半島是芬蘭防禦蘇聯的天然屏障,一旦丟失後果難以想象。更何況,芬蘭在曆史上曾遭受沙俄百余年的殘暴統治(1808-1917年),直到1917年才在德國的幫助下贏得獨立,但在建國後卻屢屢遭受蘇聯的軍事威脅,因而國內反蘇意識非常強烈。正因如此,芬蘭一口回絕了蘇聯的要求,堅決不肯割讓一寸土地。

蘇軍進攻芬蘭布署示意圖

芬蘭是典型的小國,無論是版圖、人口、軍事實力還是經濟實力,根本沒有資本抗衡蘇聯。因此,在斯大林看來,芬蘭政府一定會屈從于蘇聯的意志,拱手獻上大片戰略要地,但這個北歐小國卻拒絕了他的“好意”。芬蘭的強硬態度惹惱斯大林,就在會談破裂後14天,即1939年11月26日,蘇聯便一手炮制“曼尼拉炮擊事件”,然後以此爲借口入侵芬蘭,蘇芬戰爭由此爆發。

在近4個月的戰事中,蘇聯總共投入120萬兵力進攻芬蘭,而後者在孤立無援的情況下,只能傾盡全國兵力20萬進行抵抗。雖然兵力對極爲懸殊,但在國防委員會主席曼納海姆元帥的指揮下,芬蘭軍隊化整爲零,利用天氣和地形優勢跟蘇軍大打遊擊戰,竟然讓後者付出37.5萬人陣亡、傷者無算的慘重代價,而本方傷亡人數僅有2.6萬人,堪稱世界軍事史上的奇迹。

蘇聯軍隊被凍死的士兵和被遺棄的裝備

不過,芬蘭雖然擁有頑強的抵抗意志,但終因國小民寡,最終在兵員枯竭、彈盡糧絕、外援無望的情況下,還是輸掉了這場戰事。1940年3月,芬蘭在瑞典的斡旋下,被迫跟蘇聯簽訂“和平協定”,將整個卡累利阿地區割讓給蘇聯。除此之外,芬蘭還割讓雷巴奇半島、芬蘭灣中四個島嶼及部分薩拉地區,並將漢科半島租借給蘇聯30年。

1939年12月1日,就在蘇芬戰爭爆發5天後,志在必得的斯大林便授意組建一個名爲“芬蘭民主共和國”的僞政權,由流亡在蘇聯的芬共領導人庫西甯擔任首腦。按照斯大林的設想,一旦蘇聯占領芬蘭全境,“芬蘭民主共和國”便成爲該國唯一的“合法政權”,然後由它按照波羅的海三國的模式,將芬蘭並入蘇聯(注:波羅的海三國即立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞)。

卡累利阿-芬蘭加盟共和國的國旗

雖然完全吞並芬蘭的計劃未能得逞,但在蘇芬戰爭結束後,蘇聯還是以芬蘭割讓的領土爲基礎,將“芬蘭民主共和國”改組爲“卡累利阿-芬蘭加盟共和國”,跟俄羅斯、烏克蘭等其他15個加盟共和國擁有平等的地位。毫無疑問,作爲蘇聯第16個加盟共和國,卡累利阿-芬蘭建立和存在的目的,都是爲蘇聯最終完全吞並芬蘭而服務,真可謂“爲侵略而生”。

然而,不久後發生的蘇德戰爭打亂蘇聯的計劃,而芬蘭則在德國的幫助下,于1941年收複在戰爭中丟失的土地。雖然蘇聯在1944年重新奪回上述地區,但由于它正集中兵力解放東歐、進攻德國,加之美英等國的幹涉,最終使得蘇聯放棄吞並整個芬蘭的計劃。1948年,芬蘭跟蘇聯簽訂《友好合作互助條約》,兩國正式結束敵對狀態,約定遵守互相尊重國家主權、獨立以及不幹涉內政的原則。

赫魯曉夫在1956年授權蘇聯最高蘇維埃撤銷卡累利阿的加盟國地位

由于芬蘭成功地保住獨立地位,因此卡累利阿-芬蘭加盟共和國便失去存在的意義,退出曆史舞台勢在必然。因此,1956年7月16日,在接替斯大林擔任最高領導人的赫魯曉夫授意下,蘇聯最高蘇維埃宣布撤消卡累利阿-芬蘭加盟共和國,將其並入俄羅斯聯邦,並改名爲卡累利阿自治共和國。由此,蘇聯第16個加盟共和國消失,前後僅存在16年。

參考書目

1.【蘇】C·B·格爾特:《卡累利阿-芬蘭蘇維埃社會主義共和國》,時代出版社1955年版。

2.吳春秋 主編:《世界戰爭通鑒》,國際文化出版公司1994年版。

3.【俄】拜爾·伊林切耶夫:《蘇芬戰爭1939-1940》,中國長安出版社2014年版。

4.【英】阿諾德·湯因比:《第二次世界大戰全史》,上海譯文出版社2015年版。

5.社會科學文獻出版社:《蘇聯曆史檔案選編》,社會科學文獻出版社2002年版。