新京報傳媒研究《首席講堂》,邀請新京報的首席記者、編輯講述新聞報道工作中的所見所聞、所思所感,分享成功經驗和失敗教訓。

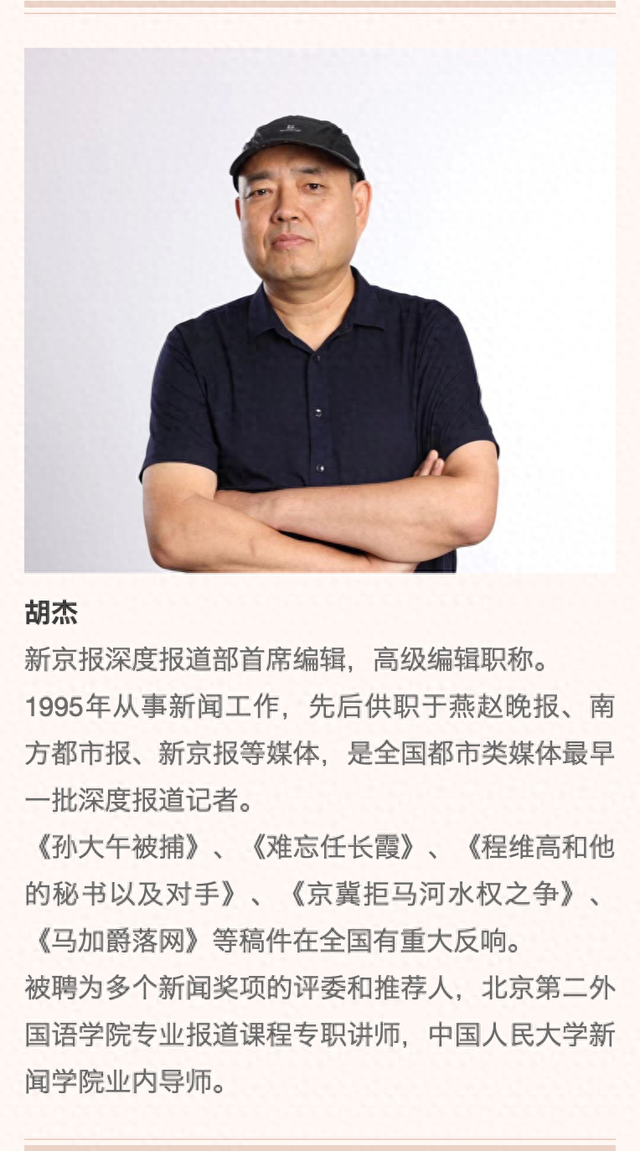

今天推出的是第五期,邀請新京報首席編輯胡傑,繼上一期分享人物采訪經驗後,今天繼續分享人物稿件寫作心得。

提起人物報道,第一印象就是“大稿”、“特稿”,幾千字起步的那種。

然而,在我看來,人物報道不在于文章長短,關鍵在于采訪對象的內在性格、外在特點要躍然紙上,一定要把人物做透,做到淋漓盡致,同時要有真實感、畫面感,讓讀者有興趣看下去,文章長短不是關鍵,這些才是人物報道采寫的難點。

01

精煉:刪繁就簡見真功

好的文章,要懂得做減法。

一名成熟的記者,在寫人物稿之前,手中會積累大量的素材和資料。比如要寫2000字的稿件,至少要准備出三倍的素材,就是6000字的東西,然後再從裏面選例子、選故事。

采訪到的很多內容、素材有時可能是同質的,同樣的例子,選一兩個就好,列舉太多,反而使文章變得累贅冗長。

當年我采寫任長霞的稿件,采訪積累的文字材料有三萬多字,但最終成文的見報稿是7000字左右。

這是寫人物稿的第一步:刪減與選擇,切忌有聞必錄,這樣大量同質的內容反複出現,導致文章累贅冗長。

保留最重要的內容,其他無關內容刪改,並不會影響作品的品質,反而更精練,更有可讀性。

舉一個比較類似的例子,導演顧筠拍了一部記錄北京奧運會的片子《築夢2008》,拍了100多小時的素材,要刪減到一個半小時,刪到最後導演和一些劇務人員都哭了,哭成了淚人,都舍不得刪。但是,事實證明,精減之後的作品,給人留下的印象更深刻。

對采訪素材,要舍得刪減,這就是一個去粗取精的過程。

我見過有的人物稿,前面有好幾大段寫如何坐車、如何走路去見采訪對象,巴不得把自己早餐吃了什麽寫出來。記者應該是想把采到的東西都放到稿子裏,讓自己每一分努力都被看見,仿佛說:你看,我辛辛苦苦走了一路,才采到這些東西。

可是洋洋灑灑寫了半天,主角都沒出場,這種與主角無關的非關鍵環節,讀者也不感興趣,完全可以省略。

編輯看到這種稿子,往往會“怒從中來”。

既然大部分可能用不上,那筆記爲什麽還要記那麽多呢?

其實采訪記錄也是一個積累和儲存的過程,當我們需要時,可以從容地提取出相應的素材和內容。

比如我寫牛玉儒的人物報道時,給自己定下了目標:要盡可能地采訪一切與牛玉儒有關的人和事,爭取采訪到每一個當事人。

在11天裏,我采訪了牛玉儒的生前好友、同事、下屬、家人、秘書、司機,呼市、包頭和通遼的普通群衆,還包括曾與牛玉儒因爲拆遷問題有過誤會的村民、就醫醫院的醫護人員……

整個過程,采訪的有名有姓的人士就達近百人,采訪筆記用完了兩個采訪本。在最終完成的作品中使用的每一個素材、每一個細節,都是搜集到的第一手材料。

但因爲報道的篇幅有限,許多素材最後都沒能用到文章中,可這些素材爲我提供了充足取舍的空間,從而在後面的寫作中遊刃有余。

《新京報》刊發的關于牛玉儒的人物報道版面

02

細節:除了細節還是細節

普利策獎得主德甯.L.布朗的經驗是:“我經常喜歡以人物細節開頭,以某種緊張拉開報道的序幕……我一直以來關注的就是如何吸引讀者,如何以最快的速度將他們帶入報道。”

場景細節、人物細節都是人物稿件比較吸引人的寫法,不管是開頭還是主體部分,都是細節取勝。

南方周末前首席記者南香紅在其《太行山下的“沒眼人”:走著唱著活著》一文中,開頭是這樣寫的:

太行山的雪突然就落了下來,密密地撲向人的臉。很大的山,很深的河谷,亂石叢中很少的一點田地。小路隨著山勢彎曲上升,一個村莊懸挂在高高的山腰上。他們就出現在桃園村後的亂石叢生的小路上。

前面兩個挑著擔子,後面兩個背著捆成的方形行李,一根棍子牽起兩個人,另外的手搭著前方的肩膀,串成一個長串。他們仰頭向天,腳尖輕輕地顫抖著試探之後,身體的重量才落下來,細長的導盲棍碰在亂石上發出清脆的響聲。

盲人串起的隊伍拐過一座屋角,走在最前面的人陷進了泥裏,沉重的擔子從右肩換到左肩,拔出了腳,但不知向何處落,一個村民把隊伍串引出了泥水。

“盲人宣傳隊來了!”小孩子們跑起來,幾只狗吠起來,端著飯碗在街頭吃飯的人圍了過來……

對人物和場景細致入微的描寫,引人入勝,至今讓人記憶深刻。

細節幾乎在所有采訪中都是最珍貴的東西,人物稿尤其如此。

然而,是否爲有效細節,一是看它自己本身的信息含量,另外就是它是否有打動人心的力量。

稿件搭好框架容易,然後就靠細節來填充。

好的細節是流動的、有生命力的、過目不忘的,它決定了文章的引力、推動力。故事的走向、記者本人的情感取向、稿子所要傳達的一切……都隱藏在選擇的細節中。

細節最重要的來源在于兩個,除了提問的技巧,主要靠記者對采訪對象和現場的觀察。

例如《張扣扣被判死刑:父子和兩個破碎的家》這篇報道,新京報記者采訪張扣扣的父親時,通過拉家常打開話題,問了一句你穿得少冷不冷?張父說不冷,裏面穿著毛衣,記者看了一眼,毛衣已經破爛不堪,是他的妻子20多年前給他織就的。就是這個細節,和這張照片,成爲所有同題報道中的獨家亮點。

張扣扣父親的毛衣

03

人物報道的結尾我喜歡用人物或者事件細節來結尾,在稿件呈現中,有兩種效果:一是戛然而止,二是意味深長。

戛然而止的,如《63歲的女高校長和“大山裏女孩”們的高考季》一文的結尾:

課間操結束後,女孩們齊聲朗誦了一首詩,是張桂梅最喜歡的《蔔算子詠梅》—風雨送春歸/飛雪迎春到/已是懸崖百丈冰/猶有花枝俏/俏也不爭春/只把春來報/待到山花爛漫時/她在叢中笑。

余韻綿綿、意味深長,如下面兩篇稿子的結尾:

302房的大門上,還貼著一副手寫的對聯,上聯是“長空盈瑞氣”,“瑞氣”兩個字被封門的膠帶遮去大半。下聯已經斑駁模糊,沒有人再關注這五個字到底是什麽。

它本來是,“大地遍春光”。

--《隔著一扇門對峙的491天》

而後大家都開始抹眼淚:從河南的家到貴州的家,1700公裏路程,路費、時間都是成本,再聚並不如想象中容易。去興義又要坐車,李豔桃怕德良暈車,讓她坐副駕駛。兩小時的車程,德良不睡,也不抱怨,安靜地盯著窗外。

下著小雨,窗外霧氣蒙蒙。

--《我是良》

當然,這只是我個人經驗和喜好。

最後總結幾句我寫作人物稿件的心得 :人物寫作,最見功力的是白描。在人物寫作裏,白描其實是場景的呈現能力,是最見功力,也是最難的地方。看到什麽寫什麽,然後再修改完善,個人更傾向于真實呈現,文字樸素,幹淨、簡練,不賣弄,不華麗,反倒更能打動人心。

盡可能展示人們的動作,展示並講述。文本多用簡單句、短句,多用動詞,少用形容詞,用具體細節取代形容詞。不要說這頭大象是龐然大物,而要說它重多少噸,身高多少。

平實客觀,不要出現主觀色彩的詞彙,像“竟”“驚”“居然”等,我們追求的是客觀平實內斂的語言風格,簡單純粹,不渲染,不誇張,不做作。

將專業術語翻譯成讀者能理解的通俗語言,要去掉所有官方的套話和虛詞。

一篇文章至少寫三稿,采訪時就要開始構思,而不是提筆時候再想。

不要怕冒險,嘗試新風格。不願意冒險的記者其實要冒最大的風險,那就是平庸。

總之,要寫好人物報道,沒有什麽捷徑,就是多寫、多練、多感覺。

編輯|胡炜

校對|張彥君

最後,告訴大家一件事

新媒體文案怎麽寫才有看頭?

辛苦拍攝的短視頻爲何沒人點?

各平台賬號漲粉越來越難?

策劃方案怎麽總是差點意思?

......

針對大家遇到的各種難題,新京報融媒共享平台推出新媒體策劃及運營、短視頻制作及運營、輿情分析及風險處置等培訓課程,去年開班13期,合作單位包括政府機構、媒體、企事業單位等,參訓學員500余人,均滿載而歸。

今年,更多量身定制的培訓課程陸續上線,歡迎前來新京報交流,一起進步。

獨家課程 量身定制

提供融媒課程定制服務,根據學員的實際需求和預期的學習方向,量身打造專屬課程。

“沉浸式”跟班學習

培訓期間,跟班學員以現場觀摩、全程參與、互動交流等方式“沉浸式”跟班學習。

重在實踐 不搞空談

根據培訓學習內容,圍繞重點工作策劃宣傳方案、拍攝作品,導師現場點評,在實踐中檢驗學習成果。

開拓視野 開放交流

走進互聯網大廠,實地參觀拓展視野,與行業大咖在交流互動中吸取經驗、促進提升。

More

點擊查看部分培訓實錄

河北省媒體培訓班:

五個新媒體策劃方案,齊了!

吉林省媒體培訓班:

淩晨5點半,策劃方案終于好了!

蘇州市媒體培訓班:

“剛剛,官方正式通報!”算不算標題黨

余姚市幹部媒介素養培訓班:

新聞發言人,感覺回來了!

詳情添加新京報傳媒研究院微信

(標注姓名、單位、職務)