公元226年,曹丕英年早逝,曹叡在司馬懿和曹爽等人的輔佐下繼位。諸葛亮認爲北伐曹魏的時機已經成熟,在曆經兩年的厲兵秣馬之後,開啓了第一次北伐之旅。

據《三國志》記載,蜀漢首次北伐的兵馬約爲10萬人,當時國內總兵力也只不過十二三萬人。動用兵力規模之大,足以彰顯出諸葛亮對此次北伐勢在必得的決心。

諸葛亮是一位深谙謀略、性格謹慎的蜀軍統帥。相對而言,蜀漢名將魏延則是一個剛愎自用之人。即便他勇猛善戰,但卻有不服管束的性格特點。

在首次北伐開啓之前,魏延曾向軍師諸葛亮獻子午谷之計,但卻遭到了嚴詞拒絕。後世認爲,如果諸葛亮采用此計,或許就能贏得北伐的勝利。

究竟是諸葛亮過于謹慎,還是魏延貪功冒進呢?所謂的“子午谷奇謀”,是否可行呢?

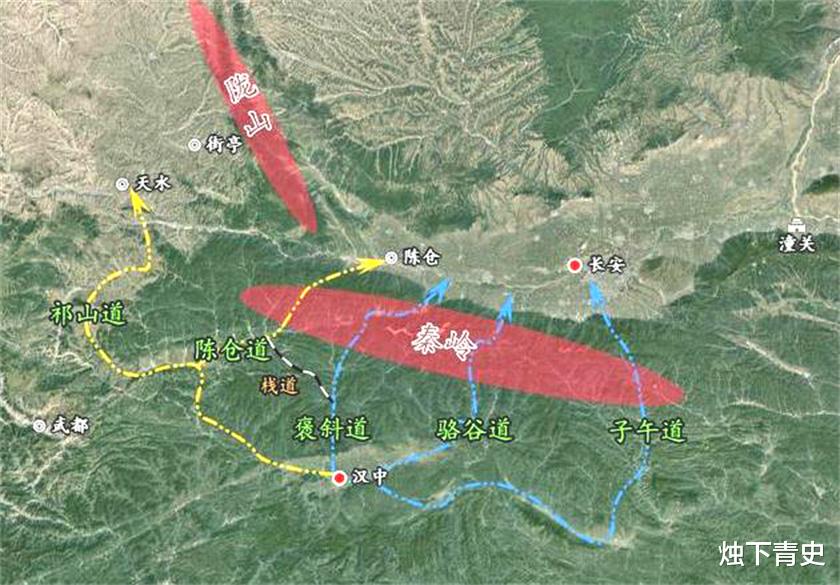

子午谷奇謀子午谷又名子午峪或子午道,該地位于陝西省西安市內,隸屬于秦嶺七十二峪之一,坐落于終南山段北麓。

子午谷南、北各有一“口”,北口被當地人稱爲“子”,南北則被叫做“午”,全長爲六百六十裏。子午古道由北向南穿過秦嶺,即可到達漢中、直抵成都。

子午谷之所以是古代兵家必爭之地,原因是這條狹長的古道,是長安城通往南方地區的交通要道,更是巴蜀之地通往長安最短的距離。

三國時期曹魏集團的實力最爲強悍,相比于東吳政權而言,蜀漢的實力也要遜色不少。但諸葛亮爲了完成劉備統一天下的遺志,不得不通過北伐去實現這個夢想。

魏延提出的子午谷之計,之所以被後世奉爲奇謀,正是利用了子午谷連接長安的地理優勢,繼而達到出其不意攻占長安的軍事設想。

魏延認爲只要給他5000精兵,他便可以率領蜀軍,順利通過子午谷兵臨長安城下。然後,諸葛亮再率領大部隊,從斜谷趕到長安。

屆時,蜀漢大軍合二爲一,便可以順利實現開疆拓土的宏願。但諸葛亮卻以過于凶險爲由,斷然拒絕了魏延所謂的奇謀。

有的時候理想很豐滿,但現實卻往往很骨感,魏延在首次北伐時提出子午谷奇謀,實際上也是爲了蜀漢大軍能取得勝。

這本是無可厚非的事情,但由于他本人的性格十分冒進,說白了就是想一出是一出,爲此並未獲得諸葛亮的信任。

除此之外,魏延所謂的率領5000精兵突襲長安,並未進行過實地考察,或者說之前也未曾有人成功過,如果貿然行動肯定會適得其反。

從蜀漢兵力配比上來看,即便諸葛亮率領10萬大軍出蜀,但真正的精兵強將卻少之又少。魏延抽調5000精兵,那麽余下的9.5萬兵力,很可能失去戰鬥力。

一旦魏延不聽管束或遇到挫折,調轉槍口投降曹魏,那麽對蜀漢而言就是滅頂之災。駐守長安城的夏侯楙即便是個草包,在魏延攻城之際,可能會棄城逃跑或投降。

但夏侯楙身邊的謀士或將領,卻未必都是軟蛋。一旦事情有變,那麽魏延麾下的5000兵卒,就會淪爲曹軍的活靶子,橫豎都是一個慘敗。

另外,5000精兵的糧草問題也很關鍵。輕兵簡行確實能加快行軍速度,但後方的糧草補給卻很難跟得上。

就算能及時補給,那麽一旦被曹軍從中截斷,想必損失就不止5000人了。

後世對于子午谷奇謀有很多爭論,一派認爲諸葛亮過于保守,沒有采用魏延的計策,所以才會導致蜀軍首次北伐以失敗而告終。

另一方則認爲,魏延就是異想天開。因爲在1400多年後的明朝末年,闖王高迎祥已經給出了答案,結局簡直慘不忍睹。

崇祯九年,高迎祥和李自成率領的起義軍,遭遇到了前所未有的困境。當時,爲了徹底撲滅起義軍的囂張氣焰,崇祯派遣大批明軍精銳,對其展開瘋狂圍剿。

這一年,原本勝利在望的高迎祥,卻因無法抵抗明軍的猛烈進攻,不得不准備率衆撤回陝西。但明軍卻在後面窮追不舍,直至將他逼到了無路可退的境地。

同年七月,高迎祥率軍進入子午谷,並預謀從子午古道回到西安。但曆史卻總是驚人的相似,按照他的設想,一旦農民軍占據西安,那麽就有東山再起之日。

只可惜高迎祥遇到了孫傳庭,他率先派兵截斷了農民軍的退路。反觀高迎祥麾下的5萬農民軍,在狹長的子午谷中,擺開了一字長蛇陣。

結果,由于狹谷之地氣候多變,高迎祥又遇到了天降大雨,只能高呼“天亡我也”!可憐5萬余名農民軍,最終葬身于子午谷之中。