血栓形成是在血管內流動著的血液凝固或某些有形成分凝集形成固體塊,引起血管部分或完全堵塞,導致相應部位血液供應障礙的病理過程。當這種情況發生時,血栓會阻礙血液流動,或者脫落,去到身體的其它地方。如果血栓卡在肺或大腦等關鍵部位,就會阻礙流向那個器官的血液,導致危及生命的緊急情況。

血栓可在動脈形成,也可在靜脈形成。動脈負責將血液從心髒輸送到身體的其它部位,動脈血栓形成是心髒病發作和中風的最常見原因;靜脈負責將血液從身體輸送回心髒,靜脈血栓形成是肺栓塞最常見的原因。

血栓形成極爲常見,研究顯示全球四分之一的住院患者死亡原因與血栓栓塞有關。血栓形成在患有某些疾病的人群中更爲常見,包括房顫、癌症、冠狀動脈疾病、糖尿病以及凝血障礙(比如抗磷脂綜合征)。

血栓形成可導致許多不同的並發症,這取決于血栓形成或移動的位置:

肺部:肺栓塞大腦:短暫性腦缺血發作或中風心髒(冠狀動脈):心髒病發作頸部(頸動脈):短暫性腦缺血發作或中風腹部(腸系膜上動脈或其分支之一):腸系膜缺血血栓形成的原因是什麽?

當某些東西破壞血管內壁或減慢血液流動時,就會形成血栓,無論哪種情況,都是血液中的細胞在不應該粘在一起的時候開始粘在一起。

正常情況下,我們血液中的許多細胞和諧共存,並在需要完成某項工作時聚集在一起。例如,如果有傷口,血小板和蛋白質會在受傷部位結合在一起,起到止血的作用。這一過程形成一個必要的血凝塊,防止失去太多的血液。傷口愈合後,血塊就會溶解。這就像工作中的緊急會議,每個人都擠在一張桌子前,問題解決後,每個人都離開,各奔東西。

但是,各種醫學狀況、藥物和其它因素都可能導致我們的血液成分在不需要的時候聚集在一起,或者在應該溶解的時候不能溶解。

機體要維持體內血液正常的流動狀態和防止血液丟失,需要維持凝血和抗凝之間的動態平衡。機體的正常凝血依賴于完整的血管壁結構和功能,有效的血小板質量和數量,正常的血漿凝血因子活性。血小板和凝血因子是生理性凝血的重要成分。組織因子是唯一不存在于正常人血漿中的凝血因子,它存在于血管內皮細胞、單核細胞、巨噬細胞上。炎症和感染等可促使組織因子合成和表達,並可釋放到血漿中。各種原因引起組織因子活性的升高將會導致血管內血栓形成,從而引發多種疾病。組織因子不僅參與血栓形成的始動過程, 而且還參與血栓的不斷增大以及血栓形成的整個過程。血液循環中的組織因子不斷覆蓋在血栓表面, 反複啓動凝血, 最終使血栓不斷增加。抗凝系統對凝血過程進行負調節,人體最主要的抗凝系統包括組織因子途徑抑制物。凝血和抗凝之間的失衡可能導致血栓形成。

血栓形成是血小板粘附在血管內皮損傷後裸露的膠原表面,粘附的血小板會釋放出二磷酸腺苷和血栓素A2等物質促使更多的血小板粘附、聚集形成血小板血栓,形成血栓頭部;血管內皮的損傷也會激活內源性和外源性凝血系統,在血小板小梁之間的血液發生凝固,纖維蛋白形成網狀結構,網內充滿大量的紅細胞,形成血栓體部;最後局部血流停止、血液凝固,形成血栓尾部。

血栓形成的機制很複雜,是遺傳和環境危險因素共同作用的結果。因此,迫切需要確定可改變的危險因素,以預防血栓形成事件,進而預防不良的長期結果。腸道菌群在人類健康的各個方面發揮重要作用,從而對宿主生理産生重要影響。腸道菌群是許多慢性疾病的可改變的宿主因素。各種環境或遺傳因素對腸道菌群的幹擾會導致血管內皮細胞、血小板和先天免疫細胞中炎症通路的激活,從而釋放各種凝血蛋白,導致促血栓形成的狀態。

腸道菌群誘導血栓形成的機制

1、代謝物産生

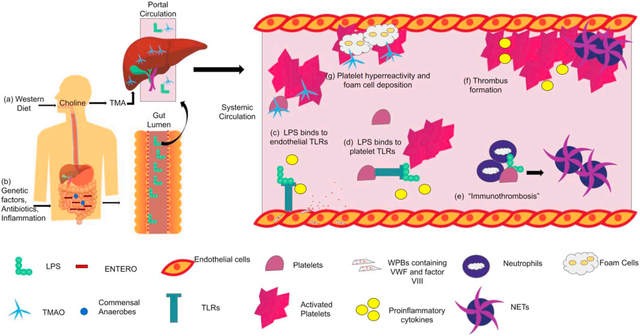

腸道菌群誘導血栓形成的一種機制是通過腸道菌群産生的代謝物。腸道微生物可以利用飲食中的成分,並能改變宿主體內代謝物的産生。

腸道細菌會將膽堿、肉堿和磷脂酰膽堿等營養物質代謝爲三甲胺,然後三甲胺會在肝髒被氧化爲氧化三甲胺。氧化三甲胺一旦進入體循環,會導致血小板高反應性,並在動脈粥樣硬化的早期階段增加泡沫細胞的沉積。西式飲食富含這些營養物質,會促進腸道中增加三甲胺産生的微生物的富集。較高的血漿氧化三甲胺水平與心血管疾病和血栓形成事件的不良結局有關。

血漿氧化三甲胺水平被認爲與冠狀動脈粥樣硬化斑塊負荷相關,而且是人類心血管疾病的獨立預測因子。氧化三甲胺會增加富含膽固醇的巨噬泡沫細胞在血管上沉積,這是動脈粥樣硬化性疾病發生的最早步驟之一。腸道菌群在這方面發揮重要作用,因爲富含膽堿的飲食會增加動脈粥樣硬化,而使用抗生素清除腸道菌群會抑制這種反應,即使在富含膽堿的飲食中也是如此。

在小鼠血栓模型中,補充膽堿的小鼠中較高水平的氧化三甲胺與氯化鐵誘導血管損傷後較短的凝血時間相關。此外,當給無菌小鼠單獨補充膽堿時,對凝血時間沒有影響,因此,腸道菌群在氧化三甲胺的促血栓形成表型中發揮關鍵作用。

富含膽堿的飲食會通過增加厚壁菌門和變形菌門細菌來誘導腸道菌群失調,將這些微生物移植到無菌小鼠腸道中,會導致血小板反應性和血栓形成增加。氧化三甲胺不直接刺激血小板,但會增強鈣離子的釋放和血小板激動劑的激活。

3,3-二甲基-1丁醇(DMB)是一種膽堿結構類似物,可以通過抑制腸道微生物裂解酶三甲胺來減少三甲胺的産生,從而降低氧化三甲胺的水平。通過使用DMB降低氧化三甲胺水平可以減少動脈粥樣硬化病變的大小。

其它與心血管疾病風險相關的微生物代謝物有膽汁酸和短鏈脂肪酸。膽汁酸在肝髒中由膽固醇合成,對糞便中膽固醇的排出至關重要。腸道菌群的改變會減少膽汁酸的合成,導致膽固醇排出減少,增加心血管疾病的風險。短鏈脂肪酸是腸道微生物發酵不可消化的膳食纖維産生的,雖然高水平的短鏈脂肪酸通常被認爲具有抗炎作用,但如果不受控制,可能是心血管疾病的危險因素。

2、炎症和腸道菌群失調

炎症是靜脈血栓栓塞的重要危險因素。炎症會激活內皮細胞、血小板和白細胞啓動凝血。它也會導致消耗性凝血病和促炎細胞因子、趨化因子和各種白細胞亞型的增加。

肥胖、敗血症/感染、炎症性腸病和腸衰竭等炎症狀態都與靜脈血栓栓塞的高發病率相關。同時,它們也與腸道菌群失調有關。遺傳和許多環境因素也可導致腸道菌群失調,表現爲微生物多樣性減少,有益微生物減少,而一些病原菌過度生長,比如腸杆菌科細菌。腸杆菌科細菌是革蘭氏陰性兼性厭氧菌,在有氧或無氧的情況下都能生長,而且被認爲是有害的、致病性的和促炎的細菌。腸杆菌科細菌的增加會導致腸腔內LPS的産生增加。LPS通過受損的腸道上皮屏障轉運進入門靜脈,然後進入體循環。

LPS是腸道菌群失調和血栓形成之間的聯系之一,這是存在于革蘭氏陰性細菌外膜上的一種糖脂類。LPS是一種熱穩定的內毒素,可以通過局部或全身感染進入血液。

在敗血症中,患者的LPS水平比健康對照組高100倍,這會導致炎症細胞因子的過度産生和革蘭氏陰性感染性休克的臨床表現,比如器官衰竭、低血壓、呼吸窘迫以及凝血級聯反應失調引起的彌散性血管內凝血。

代謝性內毒素血症是一種血漿LPS水平長期升高的疾病,會導致慢性炎症狀態,但是LPS水平要比敗血症低10-50倍。代謝性內毒素血症是由細菌及其內毒素(比如LPS)通過易位進入身體循環引起的。

代謝性內毒素血症已被證明存在于各種疾病狀態中,比如動脈粥樣硬化、自身免疫性疾病、代謝綜合征、肝硬化、抑郁症、2型糖尿病、肥胖、創傷性腦損傷、多器官衰竭等等。在炎症性腸病中,患者腸道菌群中腸杆菌科細菌的豐度與血清LPS水平升高有關。肝硬化患者同樣有較高水平的血清LPS,繼發于細菌及其産物從腸腔轉位進入門靜脈和體循環。這些發現也在小鼠模型中得到了證實,因爲高脂飲食會誘導小鼠腸道菌群的變化,導致革蘭氏陰性菌的豐度增加和腸道通透性增加,從而導致LPS易位進入體循環,從而導致代謝性內毒素血症。

最早的測量代謝性內毒素血症中低水平的LPS的方法就是利用LPS的促凝血作用。有一種形似蟹狀的海生節肢動物叫做鲎,它的血液對LPS非常敏感,在LPS的存在下會發生凝結,通過測量鲎血液中凝血級聯反應的激活來確定患者血漿中是否存在LPS。

LPS水平升高導致的高凝狀態,在各種疾病狀態和小鼠模型中已經得到證實。在肝硬化患者中,血清LPS水平升高與凝血因子VIII水平、血管性血友病因子和凝血酶生成呈正相關。腸內不可吸收抗生素的使用可以導致LPS水平降低,並伴隨凝血酶産生的減少。同樣,在炎症性腸病患者中,LPS水平與D-二聚體和凝血酶原片段水平相關,並且這種相關性在結腸疾病患者中更強,因爲結腸中的細菌負荷比胃腸道其它部分更高。在氯化鐵誘導的小鼠血管損傷模型中,LPS會促進血栓形成,即使在沒有引起血管損傷的較低氯化鐵濃度下,LPS也會增強血栓形成。

3、Toll樣受體通路與高凝血狀態

LPS是通過Toll樣受體(TLR)激活先天免疫系統的關鍵因子,這一受體在免疫細胞和非免疫細胞上均有表達,包括巨噬細胞、淋巴細胞、內皮細胞、樹突狀細胞和血小板。Toll樣受體也是先天免疫系統的關鍵激活因子,可識別細菌、病毒和真菌中的相關分子,在先天免疫系統的激活中發揮關鍵作用。

目前已經發現了10多種不同的toll樣受體,其中研究最多的是TLR2和TLR4,它們在有核內皮細胞、白細胞和血小板上表達。血小板TLR是“血栓性炎症”的橋梁,其作用包括炎症、血小板粘附和聚集以及中性粒細胞胞外誘捕網的形成。也有研究表明,較高水平的TLR表達可能與心血管風險和炎症生物標志物相關。

TLR4是LPS在有核細胞和血小板上的主要受體。在炎症性腸病患者的臨床研究中,LPS水平與TLR4濃度呈正相關,LPS-TLR4信號通路在引發炎症性腸病患者的凝血中發揮作用。 對LPS水平升高的肝硬化患者的血小板進行的離體研究顯示,與健康對照相比,低于阈值濃度的常見激動劑(比如腺嘌呤二磷酸或膠原蛋白)就可以促進血小板聚集增加,而與血小板計數無關,當TLR4被抑制時,這種反應也減弱了。

TLR4存在于含有懷布爾-帕拉德小體(webel-palade body)的內皮細胞上,懷布爾-帕拉德小體可以儲存和釋放血管炎症調節因子,包括血管性血友病因子、凝血因子VIII和P選擇素。LPS激活內皮細胞上的TLR4,導致促炎細胞因子的釋放以及懷布爾-帕拉德小體胞吐釋放凝血因子VIII和血管性血友病因子,促進高凝血狀態。

在血小板上,TLR4通過增加與中性粒細胞的結合、中性粒細胞胞外誘捕網的形成以及組蛋白介導的血小板反應,來調節血小板與中性粒細胞的相互作用,從而增加凝血酶的産生。

內皮細胞和血小板上也發現有TLR2。TLR2通常與TLR1或TLR6形成異源二聚體,識別革蘭氏陽性菌和一些革蘭氏陰性菌上的多種肽聚糖。

TLR2通路對內皮細胞至關重要,肝內皮細胞上的TLR2受體激活會導致血管性血友病因子增加,動脈血栓生長增加。無菌小鼠和TLR2缺陷小鼠的血栓形成減少,因此,腸道菌群對TLR2的激活非常重要。此外,用TLR2激動劑處理人臍靜脈內皮細胞會導致促凝作用,增加組織因子、纖溶酶原激活物抑制劑-1的産生,減少組織纖溶酶原激活物和組織因子途徑抑制物的産生。

同時,LPS與血小板上的TLR結合,會導致血小板活化,α-顆粒和致密顆粒的釋放以及細胞因子的釋放,增加血栓形成風險。

4、LPS與凝血級聯反應

接觸活化途徑(內源性途徑)內毒素血症中LPS水平升高可直接激活血管舒緩素-激肽系統。血管舒緩肽的産生可激活接觸因子,從而激活內源性凝血系統並裂解高分子量的激肽原,從而釋放促炎介質緩激肽。激肽原也是一個重要的LPS載體,因爲缺乏激肽原的小鼠對LPS誘導的死亡有抵抗力,補充激肽原可以恢複動物的易感性。

在單核細胞中,接觸因子誘導的白細胞介素IL-1的釋放在LPS的存在下會大大增加。此外,接觸因子處理的脾樹突狀細胞暴露于LPS,會産生更高數量的IL-6和IL-23。

組織因子途徑(外源性途徑)LPS也能影響外源性凝血級聯反應。在凝血級聯反應中,磷脂酰絲氨酸通過增加組織因子與凝血因子VII的結合以及輔因子-蛋白酶複合物的形成來增強組織因子的活性。磷脂酰絲氨酸通常存在于質膜的內小葉中,在LPS的存在下,會翻轉到質膜的外小葉,導致組織因子激活。

外源性途徑與內毒素血症之間也存在重要聯系,因爲抑制組織因子可以防止內毒素血症誘導的彌散性血管內凝血。血小板高反應性、凝血因子的釋放、細胞因子的釋放和中性粒細胞胞外誘捕網的形成共同作用,可導致高凝狀態,並可能導致血栓形成。

5、免疫性血栓形成

免疫性血栓形成是通過招募先天免疫細胞和血小板,在血管中形成血栓,引起先天免疫反應,識別、遏制和破壞病原體,阻止病原體的傳播。中性粒細胞、單核細胞和樹突狀細胞共同作用,通過纖維蛋白形成和血小板活化啓動,抑制病原體在脈管系統中的傳播。“免疫血栓”不同于原發性和繼發性止血過程,因爲它主要發生在血管內腔,可能是預防病理性血栓形成的一種新的治療選擇。止血和免疫血栓形成都是阻止失血和血管內病原體的傳播,但異常激活可導致常見于心血管疾病和深靜脈血栓中的病理性血栓形成。

中性粒細胞中性粒細胞是先天免疫的主要效應因子,在宿主防禦和血栓形成中具有雙重功能。它們與血小板在血管損傷部位迅速聚集,可促進心血管疾病大血管血栓形成。激活後,中性粒細胞會釋放中性粒細胞胞外誘捕網, 這是由DNA纖維、組蛋白和抗菌蛋白組成的網狀結構,負責捕獲和殺死細胞外病原體,在抗菌防禦中發揮保護作用。然而,它們也可以誘導強烈的促凝反應,並通過導致炎症性疾病和輸血相關性急性肺損傷等病理後果對組織造成傷害。

免疫血栓中,中性粒細胞胞外誘捕網的形成會導致血小板與中性粒細胞相互作用,激活接觸因子並促進聚集。中性粒細胞胞外誘捕網的胞外核小體的組蛋白組分可以激活TLR2和TLR4。激活的中性粒細胞會沉積絲氨酸蛋白酶,使一些重要的抗凝劑失活,比如組織因子途徑抑制劑和血栓調節蛋白,從而導致高凝血狀態。

中性粒細胞胞外誘捕網還可以通過激活接觸因子,並結合血管性血友病因子,促進血小板募集和活化。TLR4通路還通過增加內皮細胞內重要粘附分子的表達,包括細胞間粘附分子-1,誘導中性粒細胞胞外誘捕網的形成。

此外,在臨床前模型中,用分解中性粒細胞胞外誘捕網的脫氧核糖核酸酶處理小鼠,阻斷中性粒細胞胞外誘捕網的形成,可以防止血栓形成。

血小板血小板通過病原體識別和先天免疫細胞參與的促血栓形成通路的增強,在免疫血栓形成中發揮關鍵的支持作用。血小板會與血液中的細菌上的LPS結合,並將這些病原體呈遞給中性粒細胞和其它先天免疫細胞。

在動脈血栓中,它們是第一批被招募到內皮破壞部位的細胞,並導致粘附分子的表達和趨化因子的釋放,以招募先天免疫細胞。

在深靜脈血栓中,血小板在炎症部位聚集,參與與中性粒細胞和單核細胞的受體依賴性結合,並指導血小板與內皮細胞的相互作用,促進額外的免疫細胞募集。

總結

腸道菌群在人類健康各個方面的作用越來越被人們所認識。血栓形成是凝血系統、先天免疫系統和炎症之間複雜的相互作用,腸道菌群在血栓栓塞的發生中也發揮著重要作用。

一些會增加血栓栓塞風險的疾病狀態與腸道菌群失衡有關,其特征是有益菌減少和致病菌豐度增加,其中最常見的是革蘭氏陰性的腸杆菌科的細菌。腸杆菌科細菌的增加會導致腸腔內LPS的産生增加。LPS通過受損的腸道上皮屏障轉運進入門靜脈,然後進入體循環。

細菌LPS正是腸道菌群失調與血栓形成之間的聯系之一。LPS激活內皮細胞上的TLR4,導致促炎細胞因子的釋放以及懷布爾-帕拉德小體胞吐釋放凝血因子VIII和血管性血友病因子。LPS與血小板上的TLR結合,導致血小板活化,α-顆粒和致密顆粒的釋放以及細胞因子的釋放。TLR還通過與中性粒細胞結合,增加中性粒細胞胞外誘捕網的形成,調節血小板-中性粒細胞的相互作用和免疫血栓形成,從而激活凝血級聯反應。

腸道細菌也可以代謝飲食中的某些化合物,産生一些重要的代謝物。比如食物中的膽堿可以被腸道細菌的三甲胺裂解酶代謝爲三甲胺,然後通過門靜脈循環進入肝髒,在那裏轉化爲氧化三甲胺,並釋放到血液循環中。氧化三甲胺一旦進入體循環,會導致血小板高反應性,促進血栓形成,並與心血管疾病有關。

血栓栓塞事件是一個快速增長的臨床問題,症狀因血栓的位置而異,嚴重者可危機生命,隨著時間的推移,它會變得更加危險。越早發現,越早尋求治療,就越有可能得到好的結果。預防也尤爲重要,任何幹擾血液自由流動或正常凝血的因素都會增加患血栓的風險,包括許多疾病、藥物和生活方式因素。

腸道菌群在血栓形成中的作用對于優化治療和開發新的預防和治療策略至關重要。調節腸道菌群,特別是靶向LPS和氧化三甲胺水平,可能是降低血栓形成風險的一種創新方法。

圖片均來自網絡

參考資料:

Hasan RA, Koh AY, Zia A. The gut microbiome and thromboembolism. Thromb Res. 2020 May;189:77-87. doi: 10.1016/j.thromres.2020.03.003. Epub 2020 Mar 6. PMID: 32192995; PMCID: PMC8780211.