1978年,此時距離淮海戰役勝利已經過去了30個年頭。爲紀念這一偉大的戰役,淮海戰役紀念館特意舉辦了活動,還邀請了不少老將軍前去參觀。

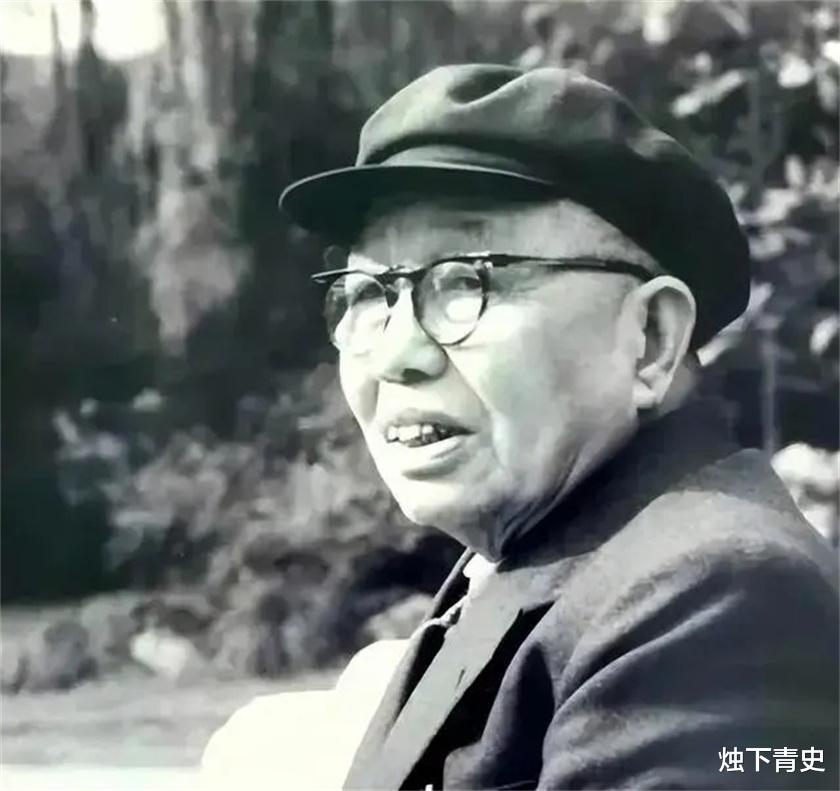

作爲親曆並指揮這場戰役的譚震林自然是在受邀行列的。只是譚震林到場沒多久就大爲光火,直斥“中野”貪功,是無恥之徒。“中野”貪的是誰的功,光榮的革命隊伍無恥又談何說起?

淮海戰役功在“中野”?1978年夏,譚震林受邀參加了淮海戰役紀念館的周年紀念活動。他隨著人流一路參觀,本來是滿懷激動地懷念過去,卻不想心裏卻是越看越窩火——紀念館不對!東西倒是件件有價值,但對戰役的整體介紹卻字字是錯。還沒走出紀念館,譚震林就忍不住大怒道:貪天之功,無恥之尤!不過這句話罵的倒不是中原野戰軍,而是寫出這麽一段不負責任的話的人。

原來紀念館在介紹淮海戰役時寫了這麽一句話,中原野戰軍對戰果起了至關重要的作用,而華東野戰軍則是配合中原野戰軍作戰的一支“偏師”。

何爲“偏師”?指的是在主力軍翼側協助作戰的部隊。換句話說,這紀念館將華東野戰軍在淮海戰役中的角色描述成了一個不太重要的配角。那麽事實確實如此嗎?讓我們把時間線推回到1948年。

1948年11月16日,淮海戰役一觸即發。中央軍委經過慎重考慮後將指揮的重擔交給了劉伯承、陳毅、鄧小平、粟裕、譚震林五人,由他們組成總前委負責戰事指揮與後勤保障等工作。而承擔作戰任務的主要有兩支部隊,中原野戰軍和華東野戰軍。

要說淮海戰役就不得不說千裏躍進大別山了。1947年8月,我黨下定決心“不要大後方,直插敵人心髒”,劉鄧大軍開始向大別山挺近。這是一步險棋,從西魯南到大別山遠隔千裏,劉鄧大軍是前有天險擋路,後有追兵緊逼,一旦失敗中原野戰軍將死無葬身之地。

幸好劉鄧二人指揮得當,老天爺也站在了我們這邊,劉鄧大軍在20多天後成功在大別山地區立足。這是一場極具戰略意義的戰役,毛主席曾評價:“沒有劉鄧的千裏躍進,我軍在東北、華北、山東的勝利是不可想象的。”

但同樣的,勝利的果實有多甜美,換取勝果的代價就有多慘烈。中原野戰軍主力由12萬銳減至5萬,重武器也基本消耗完了,可謂損失慘重。而當中原野戰軍進入淮海戰場時,兵員和武器裝備也沒有得到太大的有效補充。而與之對比的是華東野戰軍,其參戰人數是幾支部隊之最,達36萬人。說到這,光看人數我們也能感受到到底誰是主力了。

那麽到底是什麽原因讓紀念館將華東野戰軍寫成“偏軍”呢?原因大致是粟裕將軍實在太過謙遜。當年淮海戰役雖然組建了5人指揮小組,但爲了統一戰令還是有人主要領導的。當時毛主席是屬意粟裕將軍的,但粟裕卻認爲劉鄧二人比自己更合適,特意向中央發電報要讓劉鄧二人主導指揮。

粟裕後來雖然在戰場上做出了許多關鍵決策,但卻不居功。因此在許多人眼裏,劉鄧二人即他們領導的中原野戰軍就成了主角,粟裕所在的華東野戰軍反而成了配角。再到建國後,在粟裕看來所有的功績都是革命隊伍一起做出來的,不爭不搶的他自然更不會追究這種小事。

總之,這件事兒錯在紀念館,明明應該嚴肅科普的地方卻不好好查證,還任由錯誤信息肆意傳播。

參考文獻:[1]李鵬程.铮铮鐵骨的共産黨人——紀念譚震林同志誕辰120周年[J].新湘評論,2022(16):57-58.

[2]石雷,肖文宏.“虎嘯生風撼山林”:譚震林事迹記述[J].百年潮,2013(07):36-40. DOI:10.16624/j.cnki.11-3844/d.2013.07.014.