大明永樂十二年(公元1414年),明成祖朱棣遷都北京,標志著大明的重心由海洋戰略轉變爲傳統的陸地戰略,此後大明將更多的精力投入到北方草原上。但因爲朱棣的強力支持,大明下西洋工程依舊沒有停止,彼時的大明在四個戰略方向都取得了巨大的進展(北方草原征討瓦剌和鞑靼、東北女真舊地設置奴兒幹都司、西南越南舊地設置交趾行省以及下西洋運動),大明的的榮光達到了頂峰。

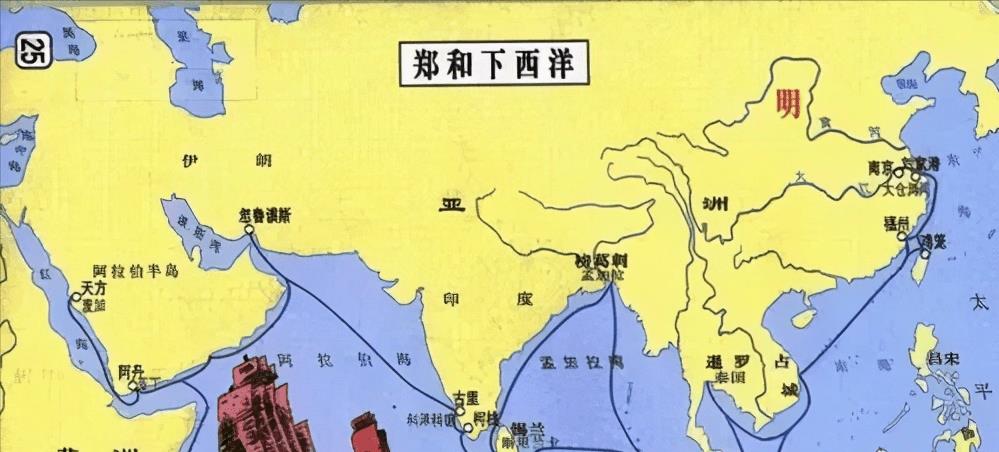

此後,朱棣又诏命鄭和統率大明海軍于永樂十五年五月十六日(1417年5月31日)和永樂十九年正月三十日(1421年3月3日),進行了第五次、第六次下西洋運動,因爲這兩次遠航行動主要目的是爲了護送西洋諸國使節歸國,並對西洋諸國進行例行訪問,所有規模相對較小,且因爲明軍此前在海外建立了舊港、滿加剌、古裏等據點,航行過程也相對平淡順暢。

永樂二十二年(1424年)正月,鄭和在第六次遠洋航行歸國途中經過舊港宣慰司,鄭和代表朱棣冊封施進卿之子施濟孫爲舊港宣慰司宣慰使。之後,便啓航回國,望著舊港繁盛的景象,鄭和對大明的海上事業更加充滿憧憬,在回國途中鄭和便在計劃下一次航行。就在鄭和積極籌劃第七次遠洋航行時,一個噩耗改變了這一切。

永樂二十二年(1424年)七月,支持鄭和遠洋航行的朱棣駕崩。朱棣在位22年,文治武功比肩大明的開國之君朱元璋,他一手將大明帶上了巅峰。但朱棣也極大地透支了大明的國力,他四處擴張的戰略使得大明的財政捉襟見肘,即位的朱高熾(明仁宗)沒有朱棣的雄才大略,遂叫停了下西洋工程,並任命鄭和爲南京鎮守太監,率下西洋的明軍鎮守南京,至于那支龐大的艦隊則在太倉和張家港的碼頭任風吹日曬。

朱高熾在位僅僅一年就駕崩了,其子朱瞻基即位,是爲明宣宗。大明的政治勢力進行了新一輪洗牌,大明的內外戰略也相應做出了調整,一時間更加沒有人注意到南京的鄭和以及那支“無敵艦隊”。宣德三年(1428年),朱瞻基放棄了大明陸軍浴血奮戰20年得來的交趾行省(越南北部),大明的勢力退出了中南半島,因爲大明在越南戰場的失利,導致大明的國際威望有所下降,再加上大明海軍已經多年未出現在太平洋和印度洋上,西洋諸國對大明的朝貢亦漸漸稀少。爲重塑大明的大國形象,也爲了扭轉大明在中南半島上失利後的不利局面,朱瞻基決定重啓下西洋工程。

宣德五年六月九日(1430年6月29日),距離鄭和第六次下西洋後9年,鄭和再一次率領龐大的大明海軍(總兵力達到了27550人,創曆次之最)開始了第七次下西洋運動。此次遠航,鄭和除出訪西洋諸國,修複與西洋諸國的外交關系外,還到達了竹步(索馬裏),之後從竹步南行,最遠到達非洲南端,接近莫桑比克海峽,鄭和試圖越過莫桑比克海峽繼續西行,但長年累月的海上生活早已經透支了鄭和的精力和體力,就在艦隊抵達好望角附近時,鄭和去世,作爲艦隊最高統帥鄭和的突然離世,使得大明海軍向西翻越好望角的計劃被終止。臨時接替鄭和的王景弘,爲了安全起見,放棄了鄭和生前的計劃,而是帶領艦隊在好望角附近折返回大明。

就這樣大明海軍與大西洋失之交臂,王景弘怎麽也不會想到他的這個決定有多深遠,試想當時如果大明海軍順利進入大西洋,大西洋良好的水文條件,大明海軍完全有可能向北抵達歐洲,東西方便可以提前數百年進行面對面的交流,而大明則是主動的一方。再開個腦洞,以當時鄭和艦隊的技術水平,翻過好望角後,如果繼續向西航行,完全有能力抵達美洲大陸,倘真如此,中國將會成爲最早發現新大陸的國度,而龐大的明軍足以征服新大陸(要知道後來的哥倫布只有三條船,幾百人的情況下就征服了美洲大陸)。但所有的這一切本可以發生的可能,伴隨著鄭和的突然離世和王景弘的返航,全部成爲了不可能發生的定局。

宣德九年(1434年),鄭和生前的戰友王景弘率大明艦隊出使蘇門答臘等南洋諸國,進行例行訪問,當年年底返航。此後,大明徹底中斷了下西洋工程,大明的海軍再也沒有走出南海,曾經縱橫印度洋、西太平洋的大明“無敵艦隊”朽爛在大明個各個港口,古代中國最後一次擁抱世界、探索世界也是最大規模的遠洋航行運動就此畫上了一個唏噓的句號。中國海軍再一次出現在印度洋面時,已經是500多年後的20世紀下半葉。