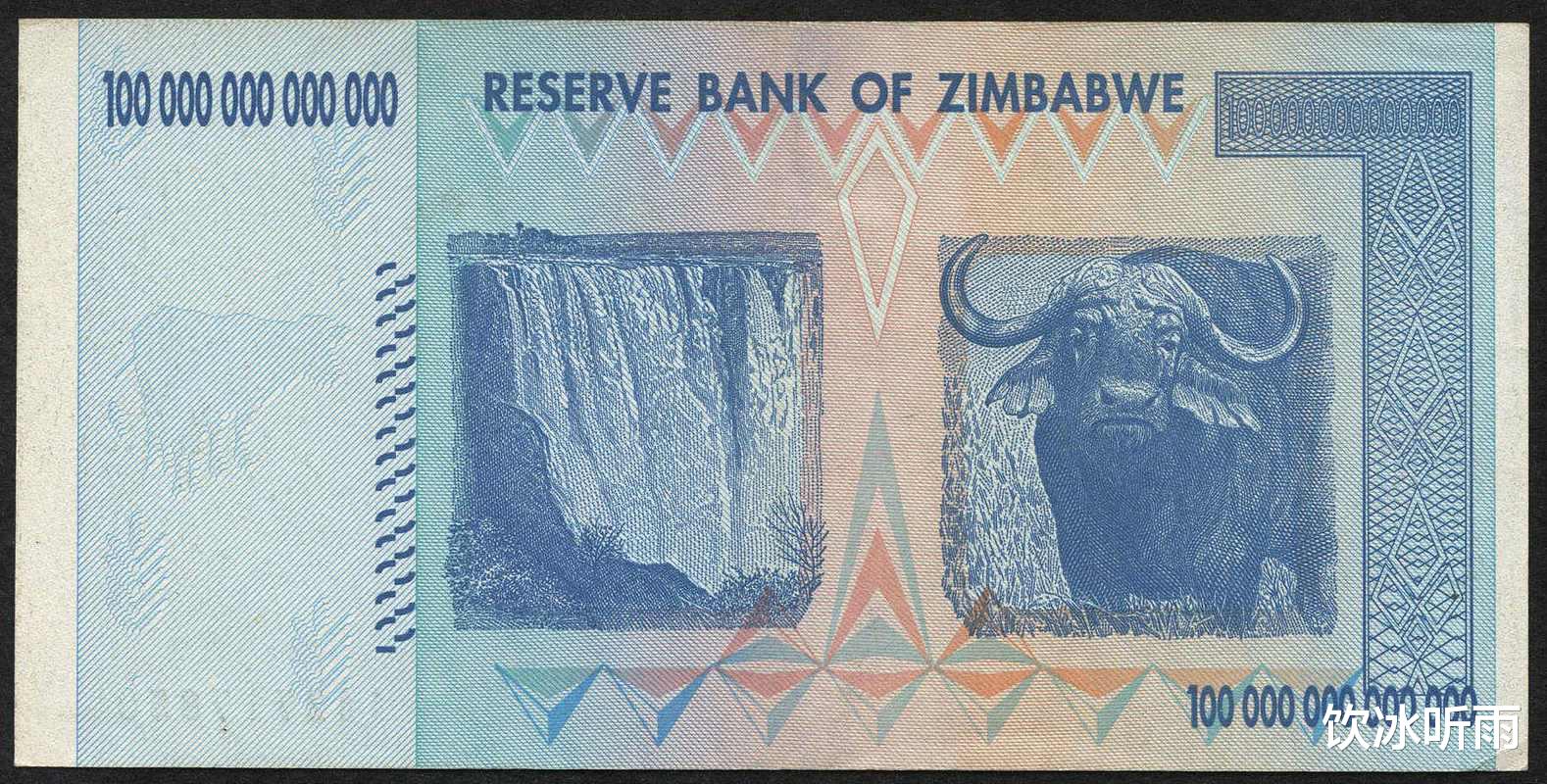

當年牛群和馮鞏在相聲《點子公司》裏講過一個老段子:怎麽迅速讓錢包鼓起來?答案是把兜裏的錢都換成零錢;還可以補充一問:怎麽迅速變成百萬富翁?嗯,答案是把人民幣換成印尼盾(音譯盧比或盧比亞)……那怎麽能變成億億萬的富翁呢?兄弟,那你就只能考慮津巴布韋幣了。

言歸正傳,東南亞這幾個主要國家的貨幣彙率一般人不是那麽熟悉,總以爲泰铢,馬來西亞林吉特(令吉),緬甸元(緬幣),柬埔寨利爾斯(瑞爾),印尼盧比亞,越南盾等都“不值錢”,動辄就能掏出幾百萬上千萬來的,其實沒那麽誇張。這幾個國家的貨幣對人民幣的彙率往往“天上一腳地下一腳”,越南盾、盧比亞、利爾斯、緬幣是屬于“地上一腳”那夥的;而兜裏要真能揣上幾百萬林吉特或者泰铢,那就是實打實的土豪了。

盡管這些年來彙率一直在浮動,但不細算的話,現在大體是這樣:人民幣1元,換0.6林吉特,5泰铢,300緬甸元,600利爾斯,2100盧比亞,2500老撾基普,3400越南盾。在馬來西亞的7-11買瓶可樂,大約兩林吉特;等到越南坐趟出租車少說也得十來萬盾花銷;在泰國南部海邊招待三五個朋友吃頓海鮮大餐,兩三千泰铢吃得飽飽的(但在曼谷的高檔餐廳就是灑灑水啦);至于印尼買瓶純淨水,神馬?居然要4000盧比亞?

郭德綱有個段子說自己以後賺了大錢要都換成日元天天在家數錢玩,日元不過瘾不夠多就換泰铢。其實就是一個誤解,看彙率的話,泰铢比日元要“值錢”。由此還有一門生意,就是利用彙率差,來倒騰錢幣作爲紀念品出售。比如你要在泰國一些旅遊地,常常會看到成套的老撾、緬甸、柬埔寨等國的紙幣或硬幣套裝作爲紀念品出售,不少遊客往往買個新奇,但實際上因爲彙率的原因,攤主可是大大地賺了。

貨幣的發行是門大學問,原理我也不清楚。但說個最直觀的印象:自從來到印尼後,我就再沒記清楚過我兜裏究竟有多少錢……

剛出了泗水機場,我拿出銀聯卡准備取點錢應應急——在東南亞範圍內,銀聯卡也是挺方便的,可以直接取出當地貨幣,彙率雖然算不上高,但比機場直接兌換劃算多了——一查詢就被震撼了,數了一下沒數清楚有幾個0,那一瞬間就讓我想到一句台詞:I'm the king of the world.

說來很奇怪,在馬來西亞用林吉特的時候,總覺得這也貴,那也貴,舍不得花錢,吃頓旋轉火鍋要180林吉特,我的心都在滴血;用泰铢的時候就覺得無所謂了,哇,這個算成人民幣好便宜,那個才幾塊錢;等到用盧比亞的時候,幾乎喪失了對錢數的敏感性,這個幾萬,那個十幾萬,小意思,反正也不記得究竟多少錢,總之花錢如流水一般。

在便利店付錢的時候,我不時需要理理思路,數數0,因爲已經幹過好幾次拿1000當10000的事情了。所以學習印尼語吧,數字很重要。

當地人爲了方便,一般數目稍大時候會以千爲單位,比如充手機話費,20000盧比亞就說20(20千,千就省略了)——然並卵,20千還不夠你往國內打十分鍾電話的。本地華人喜歡用一個單位:條。一條就是一百萬盧比亞,大約相當于人民幣500元。

那時我還沒結婚。我女朋友打電話說想要考慮買個新房子,算一算,一月需要還三千人民幣。我(心算了一下):啥,一個月要六條?我說老婆,三,四年下來咱還的錢就可以買一張豐田的小商務車了,印尼這邊才賣三百條啊。

我當時在學校的工資大約是三條左右,工資用信封發放。每次拿到工資,我看到一小沓紅紅的、單張面值高達100000的盧比亞,心裏都會高呼:月入百萬的感覺,爽!

可是,“條”這個詞說起來很有感覺,花起來就沒太大感覺了。我第一次去巴厘島之前,同事蔡老師的父母問我帶多少錢去,我自信滿滿地說“一條”。老人家笑笑:一條能幹什麽啊?多帶一點吧,不要回不來。後來到了巴厘島後,才理解了老人家的笑容……